|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

绘画者的底色 ——读陈丹青《归国十年》 ( 返回 )

陈丹青的名字广为人们所知晓,是因为他画了《西藏组画》,开一代之新风。那时他才27岁。后来他出国了,在纽约呆了十八年。回国之后的陈丹青以更加多面的姿态出现在人们的视野里,批教育,谈鲁迅,一篇又一篇访谈报道见诸报章杂志,厚实的集子出现在畅销书排行榜上。近年我买过陈丹青好几本书,感到他更多是以文化人的身份立世的,尽管他自己不在乎这些。一个波澜 是2008年汶川地震后,陈丹青为赈灾而新绘《中国的山川》,筹款逾百万元,让人们看到了他在绘画领域的不俗影响力。这次《归国十年:油画速写,2000—2010》展举办,同名图书出版发行,更直观地展现了他作为绘画者的本真底色。 十年,对人生来说是一段不小的积累,毕竟艺术家的创作黄金期并没有几个十年。透过陈丹青书中的叙说可以知道,尽管他在社会上频频发声,对绘画本身的探索实践却从来没有中止, 并且非常享受这个过程。“我得承认,书写、言说,领我获得绘画从未给予的快意,而当闭嘴绘画时,我再三庆幸画画比我所想象的幸福,更幸福。”这是生命散发能量的一个出口,他很在乎。我常常想,人在世上活过,总得让生命有个支撑,尽可能多地增加内涵和质感。《归国十年》是一份厚实的答卷,放在手里沉甸甸的。有这本书在,陈丹青足以自豪,——尽管他谦虚地说,这里面没有什么稀罕的把戏。 撇开文字看陈丹青的人物画,通透,饱满,很受用。去现场看真迹肯定感觉更好。他坚持画写生,哪怕已画画多年。在他笔下,来自安徽、山东、内蒙古的模特都活生生的,青春的气息洋溢在尺幅之间。看那二十岁的党员女孩,微微地倚着,十分平和,却有种不露声色的张扬,青春无敌。直面乡下农民,年老和年轻的矿工,画出他们喜悦的、坚忍的、孤苦的神情。为陈丹青做模特的美术生说,“你好像明白他们”,生涩地道破了天机。陈丹青对写生有种近乎宗教式的虔诚,并以对照片画为对比,专文论述。他的作品里暗藏着某种用心的倾听和近距离的交流,是生命对生命的尊重,悲悯,所以有种难以言传的活气儿。 如果说《归国十年》里贯串着某种不变的东西,我觉得可以用两个关键词来概括,一是前面说到的“写生”,二是“临摹”。陈丹青学画是从临摹开始的,他得益于斯,并始终充满了敬畏。他曾花两个夏天在纽约大都会美术馆临摹大师作品,2010年到俄罗斯冬宫美术馆再操此技,乐此不疲。在他眼中,临摹是原典的回声,可以探究大师作画的秘密,也是一项文化立场,向艺术前辈致敬。陈丹青甚至有点“死脑筋”,并不求在原典基础上创出新意,只为画出真的柯罗、真的塞尚。在纯粹的模仿中,明心见性。 按照教科书上流行的表述,陈丹青的这两项主张可概括为“向自然学习”和“向古人学习”,似乎不见得怎么新鲜;不同的在于,他以此为信仰,身体力行,认真去做了。《国学研究院》可谓影响轰动,多家杂志将其作为“回到民国”专题的主打图片。这里丰厚的文化意蕴自不必说,单就技巧而言,览读《归国十年》很容易体会到,五位大师的形象和女模特、农民、矿工有某种一致的地方,栩栩如生,精神灌注其间。看到陈丹青的古代山水画、书法逼真地摆放在画布上时,不必惊奇,因为这里面体现了他的艺术主张, 实乃有意为之。在精确复制的基础上,让作品承载更多山川静美、心地安谧、古今交融、时空流转的意味。《归国十年》固然回顾了陈丹青在新世纪十年间的绘画成绩,其实也包含着他一贯的绘画主张和追求。 陈丹青与“主流”或“正统”的艺术圈保持着这样那样的距离,但毫无疑问,他是这个纷繁芜杂的艺术多元世界中的一元。文字表达的精彩会为陈丹青赢得社会广泛关注,而通过《归国十年》可以知道,作为绘画者他未曾懈怠,光芒如初。

2011-4-10

【后记】今天《人民日报》刊登徐红梅的评论《勿走“拿来”捷径》,其中提到:“在后现代艺术中,挪用作品甚至成为美术家打破传统艺术观念的一种手段——将历史上的名作原封不动地拿来,或稍加修改,或组合后加以展示,置入新的语境使用。”文章认为,“拿来”之风的泛滥损伤了艺术原创力。初读以为此文针对陈丹青古作新画系列,转而觉得,实为敏感过度。对他而言,“拿来”是手段而非目的,服务于艺术创作。并置中产生了新的样式,带来了新的表达,不能笼统以“拿来”概之。

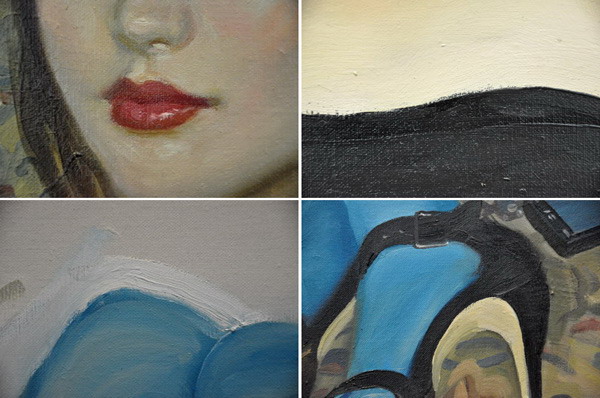

丝袜与党龄,陈丹青 布上油画,92×138cm,2009年 这位时装模特生于1989年,蓝丝袜,高跟鞋,中共党员,党龄两年。我问,党章的大意是什么呀?美丽的女孩双手掩嘴,想了好久,答不出,笑起来。载《归国十年:油画速写,2000—2010》第130页,广西师范大学出版社,2011年1月。

2012年3月11日,上海民生现代美术馆《开放的肖像》展览。董少校摄影

【关于陈丹青】 |