|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

精研八卦章法,弘扬来派艺术 ——论张用博的篆刻创作与研究

董少校

上世纪80年代,作为医生的张用博开始在艺术界显露头角,篆刻研究和创作都留下了可贵的探索足迹。他是八卦章法的发现与实践者,继承和发扬了来楚生的篆刻艺术,成为新时期有所成就的印家。 张用博(1933-2016),江苏沭阳人,字尚犀,号江南游子、抱香居士,别署尚犀书屋、抱香居、三秋树斋。他曾随单晓天、乔木学习书法、篆刻和花鸟画,1960年代成为来楚生入室弟子。在印学研究方面,张用博对来楚生的篆刻艺术进行了全面梳理,发幽探微,总结其风格特色与创作成就,促成了来派篆刻的显形;他还发现了八卦图形与篆刻章法之间的隐秘联系,在汉印风格、邓散木研究等方面亦富有成果。在篆刻创作方面,张用博走粗犷放纵一路,汲取汉印法乳,追摹来氏精神,以八卦章法指导构图,印面谨严而富于变化,诗书画印"四艺合璧"显出独创性。张用博高扬来楚生的大旗,兼涉篆刻创作与研究,双翼共展,彼此激发促进,在两方面都达到了相当的高度,并成为来派正脉。 2012年秋,"尚犀书刻--张用博从艺五十周年个人书法篆刻展"在上海图书馆举行,同期作品集出版,他作为艺术主角大规模公开亮相。但总体而言他是寂寞的。本文对张用博的作品、专著和论文加以研读,以期走进他的篆刻世界。

一、张用博的印学研究成就 张用博是新时期印学研究的先行者,早在1980年就发表了论文《略谈来楚生篆刻艺术的章法(一)》,累计发表十多篇,出版了《来楚生篆刻艺术》(1987年,与单晓天合著)、《散木印艺》(1992年,与单晓天合著)和《来楚生篆刻述真》(2004年,与蔡剑明合著)三本研究专著。张用博的篆刻研究从关注恩师来楚生起步,在分析汉印风格方面引起一定社会反响,因发现篆刻的八卦章法原理而取得理论突破,终以持久深入的发掘而奠定了"来楚生研究第一人"的地位。 1、梳理汉印的类型特点 上世纪80年代初,冰封已久的印坛苏醒过来,随着书刊的出版、印社活动的恢复,社会上涌动起学习汉印的热潮。有感于人们对古玺汉印高度崇拜、近乎盲目,张用博尝试梳理汉印的类型特点,不仅总结其优点,而且分析其不足,防止人们不加选择地乱学,优劣颠倒。他与单晓天合作完成论文《汉印风格浅析》,发表于1982年第4期《书法研究》杂志,作为封面主打文章呈现。 此文主体部分为对汉印风格的归纳,分为平正规矩的一路、放纵多变的一路、章法上的几种呼应方法、朱白相间印、杂形印、鸟虫书印、图像印七个方面加以展开。其中平正规矩的一路分为平正方直、圆转流畅、亦方亦圆三类,放纵多变的一路分为六类:虚实分明、浑朴古拙、流走自然、奇特险峻、雄强浑厚、将军印,章法呼应分别介绍对角呼应、留红呼应和盘曲呼应。对部分汉印章法与篆法的不足的分析也深入细致。章法上的问题包括疏密处理不当、布局松散、方圆杂凑、直笔太多等,篆法上的问题包括笔画增减不合篆理、盘曲过头矫揉造作、悬针篆摇摇欲坠、粗制滥造等。此外,向学汉印者提出打好篆书基础、先摹后临、临刻要领、正确选择临摹对象等参考意见。 张用博对浩如烟海的汉印展开梳理,探究风格构成规律,此论文条理清晰,配以汉印实例图片,为人们认识、学习汉印提供了参考。篆刻界对汉印的推崇由来已久,研究者也不乏其人,《汉印风格浅析》是一份较为中肯全面的评价。2010年,中国书法家协会主编的《当代中国书法论文选(印学卷)》出版,收入建国以来60年的69篇代表性篆刻论文,《汉印风格浅析》主体部分也被收录,显示了此文的在篆刻研究领域的独特意义和经典地位。 2、发现八卦图形与篆刻章法之间的联系 在张用博看来,《汉印风格浅析》发表后"客观评价尚好,但却并未找到理想的构图规律"[1]。他思考篆刻章法二十多年,终于从八卦得到启发,发现了八卦章法的奥秘。来楚生在世时,曾对历史上著名的烙马印"日庚都萃车马"(图1)这样评价:"像个震卦。"但他是用浓重的萧山口音说的,张用博当时并未听懂。1988年汉城(今首尔)奥运会举办,韩国国旗上的八卦太极图又一次让张用博受到触动,终于悟出了"像个震卦"的含义。他分析古今印章,与八卦图象展开类比,得到结论:"所有印章的章法,都脱不出八卦的构图原理。"[2]他与单晓天合作完成论文《印章章法揭秘--九宫八卦五行图的设计与应用》,发表在1995年第3期《书法研究》杂志。

图1 日庚都萃车马

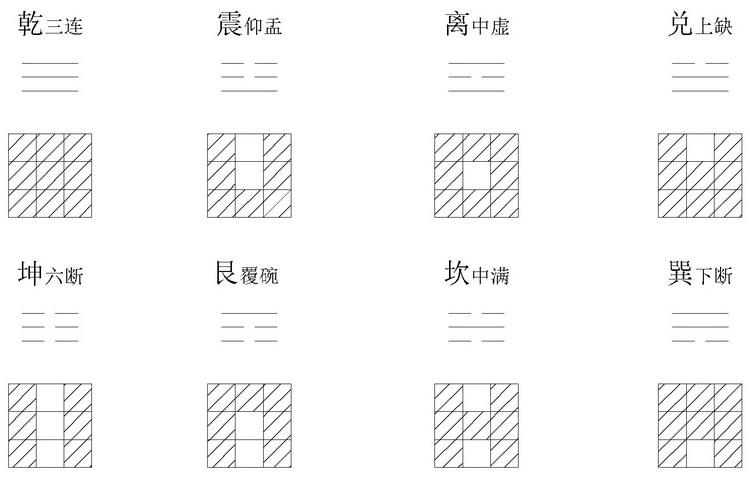

八卦的基本卦象为三行长短组合的爻线,宋代朱熹曾编有《八卦取象歌》说:"乾三连、坤六断、震仰盂、艮覆碗、离中虚、坎中满、兑上缺、巽下断",由此很容易记住八卦的构成。张用博进一步将八卦与3×3的九宫格联系,为抽象的结构赋予直观的图形(图2)。比如震卦,如同一个仰着的酒杯,用九宫格表示为左、下、右的七个格为实,中上部两个格为虚;再比如离卦,中间是空心的,在九宫格里为正中一格为虚、其余为实。"日庚都萃车马"印呈U型,与震卦图式相合。较难理解的是乾卦,三条实线,对应九宫格为全部实心,大量存在的满布局印章即为此类。张用博由此建立了以九宫八卦认识篆刻章法的理论模型。

图2 八卦与九宫格的对应关系

八卦章法原理肇始于来楚生,他不仅口头说过著名的烙马印"像个震卦",也在《秦汉窥管》一文中说"有的上中虚,左、右、下三面从实,成震卦形"[3]。然而,对此进行体系化论述的功劳,应该归于张用博。篆刻的八卦章法原理具有高度的概括性、完备性,实现了理论的自洽,不仅有助于印章鉴赏,而且对指导篆刻创作具有直接的实用意义。他本人正是这个原理的实践者。可以说,八卦章法原理是张用博对新时期篆刻研究的第一个重要贡献。 《印章章法揭秘》发表后,总体而言遭到了篆刻界的冷遇,一年后张茂荣撰《〈印章章法揭秘〉驳议》提出质疑,认为"古代的玺印章法与《周易》卦象并无内在的、有机的联系"[4]。张用博以"推理"的方式判断八卦构图影响了当初的玺印制作[5],论述难称严密,关注创作者的意图实在是件出力不讨好的事。抛开这部分猜测,《印章章法揭秘》一文的合理化价值在于,用大量事实证明了八卦图形与篆刻章法之间存在的相似联系,即不管古人是否主观上有意用八卦构图指导印章的设计,两者之间的对应关系是无法割断的,这就为认识章法找到了一种实用的理论工具。遗憾的是,二十年来这种八卦章法原理基本被忽略了,正面推介的文章几乎找不到,部分原因或许在于八卦已淡出人们的日常生活。笔者认为,从事篆刻工作的人只要花几分钟,把朱熹的二十四字卦象口诀牢记在心,再对照九宫格略加领会,便会从中发现篆刻章法的奥妙,得到有益的启发。 对于张用博本人来说,八卦章法原理已成为指导篆刻创作与鉴赏的有力工具。2013年,他为《翁祖清印谱》撰写《主卿印集读后记》[6],从八卦的视角探寻翁祖清印章的妙处,立论独特,令人耳目一新。 3、全面研究推介来楚生篆刻艺术 1972年,来楚生的一幅画《黑鱼图》被骗去参加"黑画展",可知其处境艰难,为时局所不容。"文革"结束后,社会上对来楚生的认知非常有限,甚至有人说他的篆刻是"野路子"。身为弟子的张用博高高举起来楚生的大旗,传扬这位曾被批判的艺术家事迹成就,为恩师正名。1980年,《略谈来楚生篆刻艺术的章法(一)》问世,为新时期来楚生研究的发轫。此后,张用博陆续发表了几篇来楚生篆刻方面的论文,并在此基础上推出专著《来楚生篆刻艺术》。这是新时期第一本以单个印人为研究对象的印学专著。它被翻译为日文,以《来楚生篆刻秘法》的书名,2002年由日本二玄社出版发行,在国际印坛产生了显著影响。 经过对《来楚生篆刻艺术》进行修订、补充,张用博在2004年出版了《来楚生篆刻述真》,成为来楚生篆刻研究的集大成之作。该书奠定了张用博"来楚生研究第一人"的地位,即不仅研究启动早、持续时间长,而且全面翔实,成为一时之盛。此外,他还与吴颐人合作编著《来楚生印存》,2001年由上海三联书店出版,书后有他撰写的《谈谈来楚生的生平为人和艺术》。 《来楚生篆刻述真》共十三章,首先概述二十世纪印坛概况、来楚生的名号、生平简历等外围情况,逐步深入篆刻的内里,介绍来楚生的篆刻与绘画、印面内容、学习篆刻的过程、刻印程序,探究其篆刻的章法、边款和刀法,旁及肖形印和其他书体印,最后得出结论。第八章的"章法与风格"可谓全书的核心,结合秦汉古印实例和八卦图形探究来楚生的篆刻章法,融汇了张用博之前关于汉印与八卦章法原理的研究成果。该书总共使用了八百多张篆刻图片,末尾附有来楚生年表,百科全书式地展示了来楚生篆刻的内涵精神。 钱君匋曾经这样评价来楚生:"二十世纪七十年代能独立称雄于印坛者,唯楚生一人而已。"张用博也通过持久深入的研究认为,来楚生篆刻具有至高的的地位:"楚公是吴昌硕之后,至今为止最杰出的篆刻家、从传统转轨到现代的领路人,是现代篆刻的奠基人,犹如明朝之文彭,其历史功勋比其印艺本身更大,其道德品格亦堪为一代楷模。"[7]。张用博的来楚生研究促成了来派篆刻的显形,是他对新时期篆刻研究的又一个重要贡献。 张用博带着弟子对恩师的敬意研究来楚生,弘扬来派篆刻,持续时间长,社会影响大。来楚生在世时,张用博就对他进行了针对性的访谈,留下笔记材料,为系列论文和专著的滥觞。2011年,《中华书画家》推出来楚生专题,张用博应邀撰写《楚师生平》,此时距他发表首篇来楚生研究论文已三十多年。这些论文和专著已成为人们研究来楚生的基础性文献。如顾琴在博士论文《海派篆刻研究》中介绍七位海派篆刻领军人物,论及来楚生的篆刻风格,关于"并置"、"向线落刀"以及图例的选择等不时可以看到张用博的影子。[8] 4、研究邓散木的篆刻艺术 《散木印艺》虽然1992年才出版,其书稿早在邓散木去世二十周年的1983年就已完成,用以展示其篆刻艺术,表达怀念之情。此书以介绍性内容为主,第一章回顾邓散木治印的几个阶段,第二章用全书三分之二的篇幅梳理邓散木的《篆刻学》及有关章法的论述,第三、四章介绍邓散木篆刻大小篆揉合于一体的特征和刻制金玉印章的成就,第五、六章谈及简化字印、仿元押印及肖形印,第七章讲刀法,第八章讲款识。借助文字和大量配图,帮助人们了解邓散木的篆刻艺术特点,相比学术价值,更多具有篆刻普及的价值。《散木印艺》正式出版前,张用博还应《书法研究》之约撰写《散木先生二三事》,登载于1986年第3期。 作为一名能刻印的篆刻研究者,张用博讲求知行合一,尽最大可能去验证书中提出的观点。比如第四章说邓散木能刻玉、翡翠、水晶、金、银、铜、象牙等各种印,他有所怀疑:那么硬的材质真的可以手刻吗?张用博动手刻了铜印、玉印等,确认了书中所言。至于边款刻法、用刀方法等,同样结合了自身体验,使得书中的介绍更有可信性,有利于人们学习参考。

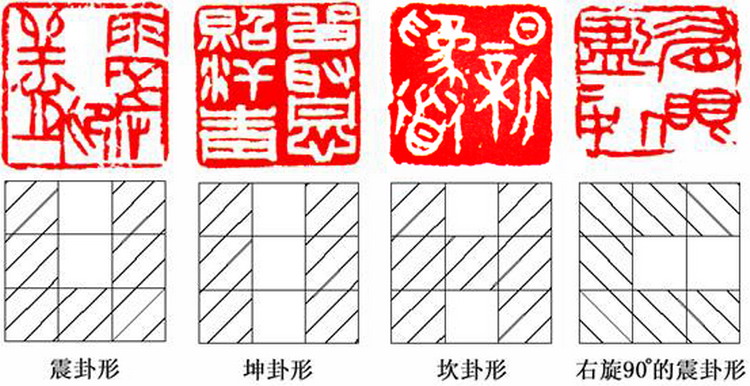

二、张用博篆刻的风格特色 自1962年在仿牙印材上刻第一方印章"张用博",半个多世纪以来张用博总共约刻印千方。他的篆刻作品主要发表于三部作品集,分别为上海人民美术出版社《张用博书法篆刻作品集》(2006年)95方、《尚犀书刻》(即展览作品集,2012年)60方,《张用博印选》手拓印谱(2012年)50方,剔除重复作品,总共不到200方。出版和展览的过程同时是作者筛选、社会检验的过程,这些印章构成了张用博篆刻的基本面,呈现出显著的风格特色。 1、秉持八卦章法,布局谨严多变 章法决定着印章的基本成色。张用博注重印面布局的虚实、调和、呼应,通过谨严的布置让文字整体呈现美感。他发现篆刻章法与八卦图之间存在一条神秘的纽带,破解了篆刻章法的奥秘。张用博由此获得刻印的稳固思想支撑。以八卦构图营造印面,特别是取法乾卦以外的七卦图式,在印章中巧妙留空,成为张用博篆刻创作的最显著特征。不管古人是否这样做(此为张茂荣与张用博的根本分歧),张用博是主动坚定的践行者。他的印章大胆而谨严,富于变化,耐得品味。 "震仰盂"(图3)是张用博实践八卦章法的典范之作。三个字作U型布局,如同空心酒杯,合于震卦,中间的大块空隙为整方印赋予神韵。张用博在边款中说:"震仰盂乃朱熹八句记卦歌之一,令余悟及八卦与印章之关系,从而破解了章法之构成规律。"[9]。可见他用八卦章法指导篆刻构图的主动意识。这种应用在他的作品中广泛存在,仅以《尚犀书刻》为例,如"数风流人物还看今朝"合于乾卦,"留取丹心照汗青"合于坤卦(图3),"否极泰来"合于艮卦,"宁静致远"合于离卦,"日新为道"(图3) 、"静观自得"合于坎卦,"鸟语花香"合于兑卦,"年年快乐"、"宠辱不惊"合于巽卦,等等。 将卦象进行旋转、组合,可以成为新的图式。张用博在熟练掌握八卦章法原理基础上,有意识地不使用八卦标准形态,破坏其典型性,从而取得更加丰富的艺术效果。如"眉眼盈盈处"(图3)在中右部留空,构造如同右旋90度的震卦。

图3 根据八卦章法原理创作的印章

张用博以自身实践进一步验证了八卦章法的可靠性和实用性。新时期印坛新风迭起,许多人短平快式地抄袭名家,作品看上去气势宏大,却毫无思想性可言,所以行而不远。张用博绝少在展览评比中露面,用沉潜的力量精研八卦章法,创作了一批精品印章,为篆刻界带来了无可替代的贡献。 2、 刀法爽利,放而不狂,雅而不媚 打开张用博的印谱,扑面而来的是古朴之气。他的作品迹近乱头粗服,散发着汉印古玺的脉息,也让人感受到他的恩师来楚生的味道。他对汉印、来楚生和邓散木篆刻都下过一番苦功夫做研究,将前人的宝贵积累化作源头活水,熔铸起自家模样。张用博对古印的学习来得系统而全面,仿刻将军印"鹰扬将军章"独具神韵,又如"申禧"之于封泥,"有何不可"之于九叠文,皆出而化之,有古拙之妙。 张用博用刀果敢刚猛,力求篆刻豪放而不狂野,得朴茂而远光洁。走刀中形成的斑驳痕迹历历可见,辅以适当的敲击磨刮,或者保留空白处的残点,使作品具备苍茫浑厚之貌。在张用博公开发表的一百多方印中,找不出一方陈巨来的那种细朱文,饬润如"魏嫽"的白文汉玉印也仅此一方,只是出于学习的需要。较为工稳的"般若波罗蜜多"乍看娇美飘逸,然而细品之下还是能够感受到线条的丰富质感。正如来楚生的教导,"不能随意刮削,否则原有之刀法情趣亦必被刮光削尽"[10]。爽利果断的用刀成就了张用博篆刻放而不狂、雅而不媚的特色。 从张用博的研究对象可以看出,他一极取法汉印古玺,一极追摹近世来楚生、邓散木,可谓取法乎上。他不为世风所诱,对于时人推重的齐白石、陈巨来等,他并不盲目崇拜。比如他认为齐白石固然有刚强泼辣的优点,而其缺点在于目空一切、点画雷同,给人"技止此耳"的感觉,并不足为法。这也就不难理解,张用博追求一种奔朗而蕴藉的特质,为篆刻作品赋予绵厚的书卷气。 3、推崇来派,具有强烈师承意识 师徒授受是书画篆刻领域由来已久的教学方式,尽管美术院校、各种培训机构在当今挑起了艺术教育的大梁,私人拜师在民间依然传承不绝。"师心不师迹"成为诸多弟子的选择,并得到师辈容忍、鼓励乃至要求,很少有人把老师的学问艺术当作个人的长期追求。然而张用博正是这样的学生。他恪守师训,弘扬师道,以自己的创作印证了对来楚生篆刻研究的可靠性,成为来派传人。 约1964年,任职于黄浦区中心医院放射科的张用博认识了来楚生,因为照料周到而建立感情,医生与患者的关系转而成为学生与老师的关系。从那时到1975年来楚生去世,张用博不时上门请益,多有获益。出于感恩之心,后来张用博把研究与弘扬来楚生篆刻艺术当作事业,篆刻创作带有浓重的来派特征。 张用博在气息上很像来楚生,疏朗写意,气势雄健。他模仿过一批来楚生作品,或者追摹形神,或者在细节上略作调整变化,或者取印文重新设计,借此向恩师表达敬意。来楚生刻过"息交以绝游",形同震卦,张用博摹刻两方,"以"字部位略有挪移,分别成为震卦和坎卦样式,而用刀上的苍浑则一脉相承。来楚生"四海虚名只汗颜"七字作六字,有合文之妙,张用博也曾仿刻。"但愿无事常相见"(图4)泼辣豪爽,浑融随性,边款说"意在吴来二公之间"[11],点名了取法吴昌硕、来楚生的本意。对于"少则得"印,张用博则把来楚生印文拿来用,但在构图上则借鉴邓散木的离合之法,大块留空,大胆挪移,呈现出全新气象。编辑作品集和筹办展览之际,张用博也把仿作收入,显示了他对这些作品的认可。至于张用博润物无声般化用来氏篆刻的例子,如"自知不自见"中的竖隔线之于来楚生"吴郡岂斋张永恺印"等,更是比比皆是。

图4 但愿无事常相见

肖形印是来楚生篆刻的重要组成部分,其成就不亚于文字印。张用博继承师法,创作了一批包括生肖、佛像、丰子恺绘画、汉砖画、京剧脸谱、花卉等在内的肖形印,线条和块面概括力强,古气浓郁,深得来派精髓。如"仿汉砖画--春耕"(图5)牛、犁、人树构图匀称,以抽象之法去除多余元素,牛身上显示出做印的痕迹,朴茂生动。不过张用博的肖形印总体不多,十二生肖印、"仿善业泥佛像"等为模仿来楚生之作,整体未能超越老师的水平。

图5 仿汉砖画--春耕

篆刻流派的形成既需要理论的提炼,也离不开后学者的继承和传扬。张用博的研究和创作使得来楚生篆刻成就在建国后的印坛上巍然耸立,成为来派。他对于来派篆刻的新突破一是八卦章法,二是"四艺合璧"。 4、追求诗书画印"四艺合璧"

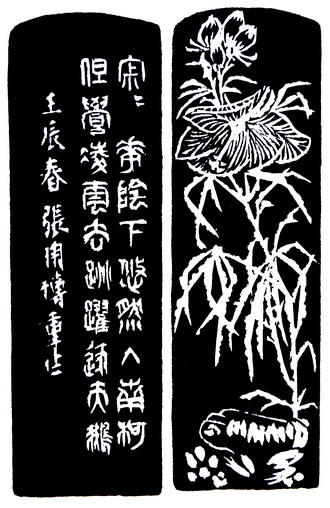

张用博有感于一般的文字边款经常不足以传递印文的意蕴,尝试将诗词、书法、绘画在边款上加以展示,围绕同一个主题,追求更加丰富的表达效果,谓之"四艺合璧"。这使得印章令人耳目一新。陈佩秋将此称为张用博在印章形式上的"创意之作"[12],为人们欣赏印章增加了更多趣味。 从诗词角度看,张用博边款诗词多系前人作品或集联之作,来自贾岛、王观等,自创诗仅两首。一为"池塘春草梦中生"(图6)印之《蛙》:"寂寂花阴下,悠然入南柯。但觉凌云去,跳跃逐天鹅。"二为"鹰扬将军章"印之《鹰》:"山林有雄姿,侧目神自王。狐兔狂奔走,凡鸟急逃亡。冲天一展翅,乾坤浩气长。"都是文句平白的咏物诗,张用博自称为"打油"之作。从书法角度看,张用博边款文字涵盖五体,楷书如"鹰扬将军章",草书如"云深不知处",篆书如"池塘春草梦中生",隶书如"鹤寿",行书如"眉眼盈盈处",显示了张用博在书法上的深厚功底。从绘画角度看,张用博边款既有花鸟画也有山水画,对传统中国画进行了印化处理,线条简洁,体现出篆刻用刀的质感,方寸之地映出世间美景。

图6 池塘春草梦中生(附边款)

历代印家已在边款上有过多种诗、书、画的尝试,如赵之谦的边款书法包括楷、行、篆、隶诸体,并与汉画像、佛像、人物像等相融合,又如钱君匋曾以单刀草书刻毛泽东诗词,也曾在"君匋画梅"等印章边款刻自作诗,用刀纯熟,诗艺精湛,都达到了非常高的水平。张用博的"四艺合璧"具有一定的独创性,更加符合当代人在雅俗共赏方面的审美需求。同时应当看到,张用博边款单种项目并未对前人形成超越之势。不同创作形式在边款汇合,作为一种外在形式的改变,可以聊备一格,但对此似不宜评价过高。

三、结论以及其他相关问题 纵观张用博半个多世纪的篆刻研究与创作,可以发现他为新时期印坛留下了两个重要贡献:一是揭示篆刻的八卦章法原理并用于指导刻印,为人们认识印章的内在规律提供了全新的视角;二是全面研究推介来楚生篆刻艺术,继承恩师的篆刻思想精神,促成了来派篆刻的显形并成为来派传人。 一代书画印大家来楚生有一批弟子,如童衍方、张永恺、翁祖清、黄家珉等,数十载致力于推介传承恩师艺术成就者,张用博是功绩卓著的一位。然而他为人低调,很少抛头露面,他的研究和创作功绩是不容抹煞的,也不该为人们所遗忘。与当下流行的课题项目研究不同的是,张用博的研究不是出于职称名利,而是出于个人兴趣爱好,带着感情的温度。他创作研究与人生追求融为一体,显示出浓郁的实践品格。在这个意义上,他的坚持难能可贵,尤其值得敬重。 另外,除了少数论文为独立署名,张用博的大部分论文和专著系与单晓天或蔡剑明合署。通过访谈得知,全部作品都主要是张用博完成的。尽管很多时候他署第二作者,这并不影响他对于研究成果的主要贡献。

(作于2014年。载《印说》2017年第2期) |