|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

“海上印象”杭州展述评

——“海上印象”上海西泠社员杭州展述评

董少校

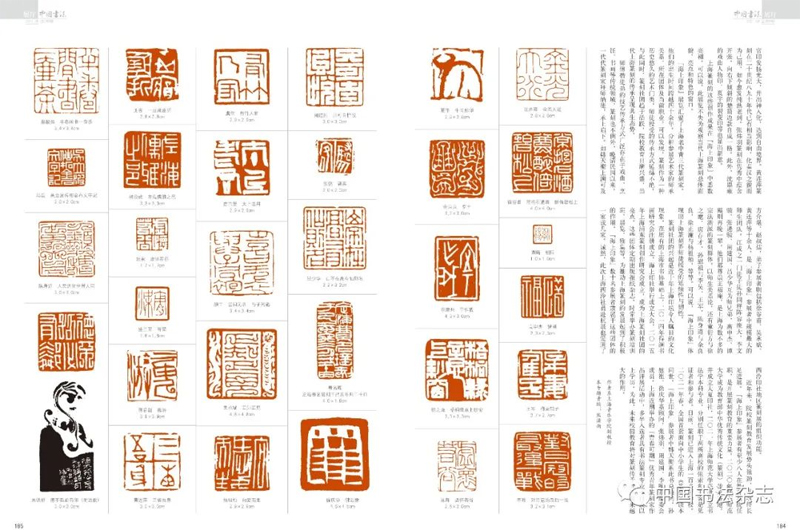

问道孤山致敬西泠先贤,展示风采切磋金石书画,上海的艺术家们携作品浩浩荡荡来到浙江。五月七日至十七日,“海上印象——上海西泠印社社员暨上海书协篆刻委员会委员书画篆刻作品展”在杭州西泠印社举行,展出上海四十八位艺术家的一百七十二件书画印作品,包括篆刻原石八十一件、印屏四十六件、书画四十五件。此次展览彰显上海篆刻的群体自觉,也如同一面镜子,映照出当代上海篆刻的风格样貌与传承特征。透过“海上印象”展览,可以看到近年来上海篆刻一步步走出去的历程,看到以中和平正为基调的多元印风,看到师徒授受的延续性与校园教育的勃兴图景。在展事缤纷的当下艺林,上海西泠社员杭州展显示出不同寻常的意义。

一个彰显上海篆刻群体自觉的展览 晚清以降,华洋杂处的上海汇聚八方艺术家,篆刻发展蔚成高地。西泠印社一九〇四年在杭州成立,发起人和早期社员多有曾在上海生活者,如吴隐、丁辅之、王福庵、吴昌硕等,沪杭篆刻渊源深厚。如今西泠印社五百多名社员中,上海占六十多人,是除浙江外社员人数最多的省份。“海上印象”参展者中有四十位西泠社员,到孤山举办展览既是“去外地”,也是“回家”;对另外八位非西泠社员的上海书协篆刻委员会委员来说,赴杭办展也包含礼敬篆刻前辈之意。 如主办方西泠印社、上海市书法家协会在展览前言所说,“海上印象”意义非凡,“是在孤山西泠社址第一次举办规模最大的国内某一个地区社员与书协篆刻委员会委员精英团队的大型集体展览,实现了西泠印社举办展览思路的突破”,而且参展人数众多、艺术面目丰富,“全方位地展示了上海西泠印社社员与篆刻委员整体的创作现状与艺术水准”。 地域艺术群体的形成不只因为本地内部的主动抱团,更有赖于“他者”的参照,离开本地尤为重新认识自我的契机。二〇〇七年和二〇一五年,海派书法两次晋京展览,艺术家们得以跳出上海看上海,重新思量海派书法和海派篆刻的成绩与不足。篆刻走出去是近年上海篆刻发展的新趋势。如上海浦东篆刻创作研究会二〇一六年以来奔赴苏州、长沙、宁波,分别与当地印社联合举办篆刻交流展,以区域性篆刻团体身份扩大了上海篆刻在国内的影响。 “海上印象”称得上一个艺术能量巨大的展览,足堪代表当代上海篆刻整体创作实力。西泠印社是汇聚国内外顶尖篆刻力量的百年老社,上海社员从事篆刻者绝大部分参加此展览,只有少数几位因年龄较大等原因未参加,总体而言覆盖面广,创作实力雄厚;上海书协篆刻委也汇聚了一批中青年篆刻佼佼者。省域层面的篆刻作为主打力量而非书法附庸走出上海,前往篆刻与印学国际重地杭州,进一步彰显了上海篆刻家群体的自信与觉醒。 上海书协新一届篆刻委员会在徐庆华带领下,积极作为,策划举办一系列推动上海篆刻发展的新活动。“青春可期”上海优秀青年篆刻家作品评展活动首期遴选出八位篆刻作者,在各种平台广泛推介,刮起“青春旋风”,为上海篆刻注入活力。“海上印象”上海西泠社员杭州展是篆刻委员会精英团队推出的又一个创新举措,得到《书法报》《书法导报》《美术报》《书法》等专业报刊积极评价。

以中和平正为基调的多元印风 衡量一个地区的篆刻发展水平,固然需看组织机构运作、群体活动情况、在重要展赛中有多少人入围获奖,最根本的还在于创作本身,是否形成了篆刻的创新性面目和独特风格。既要形成高原,更得涌现高峰。二十世纪八九十年代篆刻发展潮起云涌,多位上海篆刻家敢于打破常规,曾产生全国性影响。韩天衡篆刻奇崛悍霸,引得众人模仿,形成“韩流滚滚”现象。吴子建瑰丽野逸的鸟虫篆印别开新面,独成一杆大旗。刘一闻的朴拙清新印风、徐正濂的直来直去面目也在群雄蜂起的中国印坛占据一席之地。走近“海上印象”展览,依然可从韩天衡、徐正濂篆刻中看出各自成名风格的印记。 新世纪以来,上海篆刻既海纳百川,又总体显现中和平正的基调,讲求稳重含蓄,汉印、细朱文、鸟虫篆、黄牧甫、赵之谦等印风各有一批拥趸,不像北方篆刻那么奇肆张扬。这与上海的商业文化积淀有关,崇尚中庸,不走极端,也是江南文化在篆刻领域的折射。上海篆刻家锐意求索,近年形成一批原创性成果,在“海上印象”中得到体现。 徐庆华创作肖形印已二三十年,包括佛像印和生肖印,在构图上弃繁密而取简约,在用刀和线条质感上弃毛糙而取爽利,具有简拙厚朴的风貌。“不似之似——徐庆华肖形印展”二〇二〇年举办,是上海首次肖形印专题个人展览,赢得“来楚生后又一家”之誉。他的文字印不事雕琢,别呈雄奇。张铭长期致力于古玺印风创作,出版多部古玺印谱。他的古玺印布局大开大合,敢于留白,时常借鉴秦印界格、封泥粘连等要素,且用刀爽利,在快冲快切中营造苍茫古意,艺术上达到纯熟境界。“真放——张铭篆刻作品观摩展”几乎与“海上印象”同期举办,允称当代上海古玺印风的代表之作。在印学研究领域成果丰硕、新获兰亭奖金奖的孙慰祖同样在篆刻创作领域卓有实绩,他的《印中岁月》拓展了主题篆刻题材,增强了篆刻与文学的联姻。他在创作中将以往较生僻的唐宋官印发扬光大,出神入化,达到自由境界。黄连萍篆刻在八九十年代已有相当影响,化秦汉之貌而为己用,如今愈发纯熟老到。张炜羽篆刻在隽秀中蕴含开张,向右下倾斜的楚简边款自成一格。此外,沈鼎雍的戏曲人物印、夏宇的裂变印等也显出新意。 上海篆刻的这些创作成果在“海上印象”中悉数亮相,可以说,此展览不失为观察当代上海篆刻总体面貌与亮点特色的窗口。

师徒授受的延续性与校园教育的勃兴 “海上印象”展览汇聚上海老中青三代篆刻家,出生时间跨越四十多年。分析参展艺术家的师承关系、所在团体及当前职业可以发现,篆刻作为一种历史悠久的艺术门类,师徒授受的传承方式延绵不绝,与此同时,篆刻社团趋于活跃,校园教育日渐兴盛,当代上海篆刻的传承呈现共生态势。 师傅带徒弟的技艺传承方式广泛存在于戏曲、烹饪、书画等领域,篆刻也不例外。晚清民国以来,一代代篆刻家拜师纳徒,承上启下。如韩天衡上溯可及方介堪、赵叔孺,弟子参展者则包括徐谷甫、吴承斌、黄连萍等十多人,是“海上印象”参展者中规模最大的师生团队。江成之一门徒子徒孙同样阵容庞大,李文骏、张遴骏、周建国、吕少华互为师兄弟,高申杰、谭䬅则再晚一辈,他们都尊崇王福庵,是上海为数不多的宗法浙派的篆刻群体。以师生关系论,还有童衍方与徐之麾、唐存才,孙慰祖与李昊、王军,陈身道与金良良,徐正濂与杨祖柏,等等。可以说,“海上印象”体现出上海篆刻界师徒授受的延续性与韧性。 篆刻社团的兴起是近十年上海印坛令人瞩目的文化现象。在原有的上海市书法家协会基础上,二〇一四年得涧书画研究会注册成立,上海海上印社举行成立大会,二〇一五年上海浦东篆刻创作研究会成立,成为上海篆刻社团的四大金刚。这些团体定期出版报纸杂志,时常举办篆刻培训班、展览、雅集等,繁荣篆刻功绩卓著。“海上印象”数十名参展者隶属于这些团体的一家或几家。诚然,此次上海西泠社员赴杭展也扩充了西泠印社对促进地方篆刻的组织功能。 校园篆刻教育近年势头蓬勃,取得长足进展,“海上印象”参展者有至少八人在教育系统任职,是开展篆刻教育的重要力量。二〇二〇年华东师范大学成为教育部中华优秀传统文化(篆刻)传承基地并成立大夏印社,二〇二一年上海师范大学获批设立书法学本科专业,分别任职于两所高校的张索和王客是见证者与参与者。目前篆刻已进入上海一百多所学校,全国首套面向中小学生的《篆刻》读本二〇二一年春问世,“海上印象”参展者中韩天衡系此书总顾问,孙慰祖、徐庆华系顾问,张炜羽、周建国、李唯系编委会成员。上海刚举办的“青春可期”优秀青年篆刻家作品评展活动中,多半入选者具有书法篆刻专业本科或以上学历。有理由相信,未来校园教育将对篆刻传承发挥越来越大的作用。

(作者系上海音乐学院副教授)

(载《中国书法》2021年第8期,有改动)

|