|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

艺术引领生活 ——印象派绘画断想

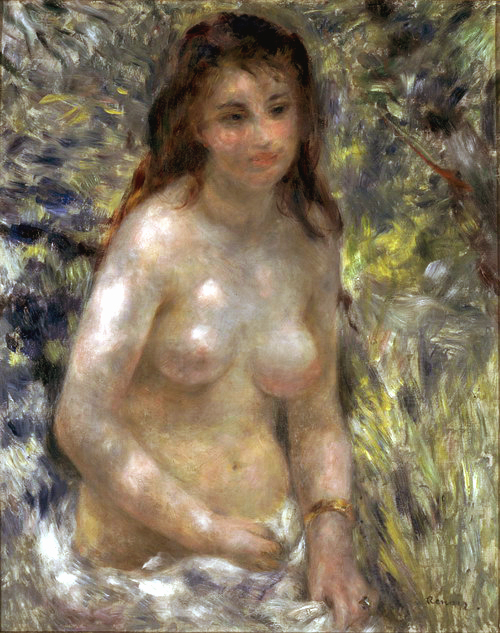

走进上海博物馆二楼展厅,欣赏“从巴比松到印象派——克拉克艺术馆藏法国绘画精品展”,身体猛然被一种强烈的艺术气场所包围,心境变得微妙起来:一方面是严肃紧张,不由自主地对莫奈、雷诺阿、马奈等一批巨星级的艺术家心怀仰慕,肃然起敬;另一方面是轻松快适,面对闪动着光晕的树叶、面色红润的少女,情绪为之舒展,神思为之飞扬。 这不是第一次看到印象派绘画了。2004年,奥赛博物馆藏精品在上海美术馆展出,我正边工作边复习考研,去过十来次,倾倒于一百多年前那个空灵纯粹的艺术世界;另外,我曾在上海博物馆排队观赏莫奈的《睡莲》,去中华艺术宫看米勒、库尔贝、雷诺阿的法国自然主义作品。这次到上海博物馆,时间很宽裕,离开“从巴比松到印象派”后,去篆刻、玉器、书法、绘画等展厅兜了一圈,又回到这片法国艺术家们的天地。过后我在琢磨,就自己的欣赏体验而言,为什么印象派绘画如此富有魔力? 观众对艺术作品的接受是一个奇妙而复杂的过程,不仅与个人对审美风格的偏好有关,大众传媒的引导、专业知识的把握情况都会在很大程度上影响艺术接受的幅度与成色。在某种程度上,看展览是门技术活,离不开对于艺术史、创作技法的相当了解。然而,普罗大众即便缺乏这个领域的知识储备,一样能在这些远渡重洋的画作中领会到美感,收获愉悦的观赏体验。原因在于,他们可以从艺术家那里得到观察世界的新方式,在凡俗中发现美,在卑微中体悟高贵,从而重新认识身边的不完美的世界。在 观众敬仰地“看”的过程中,作品实现了对接受者的熏冶感化,艺术得以引领生活。 在作品选材上,印象派画家打破古典主义偏重历史事件、皇室贵族的局限,把咖啡馆、舞蹈教室、家庭野餐等世俗生活引入画中;从色彩效果看,不再把庄重、肃穆、精致作为最高追求,注重创作者的主观瞬间印象,尤其追求光影的多样化呈现。这对当时的学院派艺术构成巨大的冲击,也不可避免地引来嘲笑和围攻,但艺术家们以描绘生活、认识世界的全新视角而被铭记。如今,印象派主题展览在不同国家受到追捧,为观众顶礼膜拜。 记得“法国印象派绘画珍品展”在上海美术馆举办的时候,印在海报和宣传册封面赏的作品是马奈《吹短笛的男孩》,而我对雷诺阿《阳光下的裸女》、德加《舞蹈教室》印象更加深刻,或许是因为画面的朦胧中包蕴的那份个人化情绪,以及对女性之美的别样揭示。这次上海博物馆展出了73件作品,其中雷诺阿就有22件。一个银行家的女儿在两幅画里出现,那么富有青春气息,又那么忧郁,禁不住感叹,人的感情面貌可以如此精妙。西奥多·卢梭《朗德省的农场》画的是树和房子,传递出静谧安闲的韵味,树叶后的辉光尤其透露着自然的神性,让人迷醉。 生活里到处都有美,而发现美的能力并非与生俱来,需要不断学习,需要从外部进行激发,艺术品正是启迪人们认识美、感悟美的强大引擎。不是吗,在杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的诗句中,人们更加领略到泰山雄阔伟壮;从朱自清散文《背影》和罗中立油画《父亲》里,人们用超拔的视角重新打量父亲,感受父爱的浓茂与凝厚。几次欣赏法国印象派绘画佳作,我的心灵一次次震颤,惊叹于艺术家们对于美的深刻发掘与独到展示。 不管是王子皇孙还是平民百姓,日子里总会有疾病、谎言、背叛等种种不堪,所谓万事如意只是一种理想的状态。然而,面对这个带着残缺的世界,人可以有所作为,在优美的自然、沉静的阅读、雅致的艺术、圣洁的宗教中得到超脱,让胸怀变得澄澈。艺术作品从现实生活生发出来,凝结着艺术家的心力和感情,以直观而蕴藉的方式带给观众悠远的思索。进入展厅,世俗的纷攘仿佛隔绝开来,领会到一种超越庸常的高贵价值,远离了粗鄙和浅薄,性情变得完善圆融。不消说,欣赏的过程正是向艺术家表达敬意的过程,因为他们用非凡的眼光发现美、用特殊的技法展现美,是一群了不起的人。 艺术引领生活,是从艺术品产生的外在功用层面来说的,这并不意味着,艺术家在进行创作的时候,心里一定要追求改变世界。“为艺术而艺术”自有存世的意义。艺术家撇开当下“主流”规则,沉浸在自己的小天地率性而为,没关系。印象派当初以冲击“主流”的面目出现, 艺术家们给世界带来新形式的美,最终成为美术史上的光辉一页。

2013-10-11~10-12

半身像·阳光的效果 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿,1875 油画 81×65cm

|