|

篆刻之美独立于好石佳钮 ——兼与高源先生商榷

文/西槐

岁末年初,“@玩主一高”高源先生发微博评说篆刻鉴藏,用语犀利尖锐:“篆刻界的乱象是篆刻家十人九小气,从不舍得求好石而治印,从顶尖大家到篆刻新手,都恨不能买三百元(一百方)的粗石而治印。如今的篆刻界是学生买老师的,自己炒自己玩,新人根本不会介入,烂石好篆,好比丑妇厚粉,篆的(得)再美,由于石丑,外行往往弃门而逃。新篆刻如长期以往无新血入,死路一条!”此言一出,可谓石破天惊,在网上引起热烈争议。 篆刻的价值是否依赖于石头,这个问题在高源先生眼里有着“天经地义”的肯定回答,他认为丑石入印会让藏家避而远之,最终导致篆刻“死路一条”的严重后果。高源先生擅长于寿山石收藏鉴定,爱好玩鸟、玩虫、玩鱼、玩猴、玩字画、玩古董、玩园林,在新浪微博有十几万“粉丝”,人气旺盛。此番议论很符合一位寿山石玩家的身份,从篆刻艺术角度而言却未免失之偏颇。他忽略了一个基本的事实:篆刻作为一种艺术样式,有着独立的审美意义,其价值不依赖于好石佳钮。 自商周之际中国印章雏形出现,玺印历代作为信物广泛使用,章料载体、雕刻工具、文字书体不断发生变化。秦汉魏晋印章奠定了后世篆刻艺术的基本审美规范和创作法则,宋元以后,印章与书画相结合,在信物之外具备了更多审美的意义。随着石印材的普及,文人参与篆刻创作鉴赏,明清之际形成众多艺术流派。近来,社会上出现了一批职业印人,印谱在拍卖市场上受到追捧,篆刻正逐步摆脱书画附属物的地位,成为一种完全自足的艺术样式。 篆刻鉴赏收藏作为一种娱情养性的文化活动,无法割裂历史的渊源。青田石的大规模入印是明代文彭以后的事,寿山石、昌化石等“好石”作为印材广泛使用,满打满算也只有四五百年,或许更短。如果把石头和印钮的作用提到篆刻之前,那无疑是对几千年篆刻历史的抹煞与践踏。诚然,田黄石、鸡血石等好石具有另外一种赏玩的价值,可以雕成手把件、置于案头的立体作品,也可以借用传统的印章形式,成为佳钮。在这里,担任主角的是石质和雕工,就算没有篆刻,也能给收藏者带来赏玩的愉悦。另一方面,篆刻之美与好石佳钮是不同领域的两码事。 从篆刻角度而言,人们记住文彭、丁敬、吴让之、齐白石,并非因为他们使用的石材多名贵、具备怎样的观赏性,而是因为他们在篆刻的天地里探索创新,形成了自家独特的创作风格,拓展了这门艺术的边界,带给人们全新的审美享受。石质的粗糙并不能掩盖艺术家的才气和灵感。明代何震的《笑谈间气吐如虹》所用石材看上去破破烂烂,这不会掩盖它的绝世风华,成为上海博物馆的重量级典藏。再把目光转向当代。前不久,张铭先生《佛心鬼手》在微博竞至2万元高价,徐庆华先生《无为》在朵云轩拍卖中以7万元成交,两件篆刻作品都是刻在平常的青田石上,石材价值或许只有数十元乃至几元,相对于总价几乎可以忽略不计。然而两方印章分别代表了艺术家的风格面貌,堪为各自的成熟之作、典范之作,内中蕴藏着其他篆刻者所没有的东西,所以备受追捧。 高源先生的微博中还提出了一个关于“美石美篆”的有趣话题。不论是艺术家还是收藏者,都希望达到此种境界,然而从创作的一般规律而言,这只是一种理想,实际并不容易实现。艺术创作有别于工艺品制造的地方在于,它往往是即兴的过程,包含着艺术家在“那一刻”的冲动、激情、张力,放松之中有适度紧张,心性融入作品之中,从而使之具备独特的价值和传世的可能。面临一方以克论价、所费高昂的印石,篆刻者不免担心糟蹋了石头,很可能收缩艺术探索之欲望,转而求工求稳。 2012年秋刚刚举办过从艺五十周年书刻回顾展的张用博先生向笔者谈起过此种境况。早年他很多作品刻在普通印石之上,甚至两面都用,石劣无妨印美,曾钤盖下来举办展览、出版专集。为了在回顾展中取得实物展示的良好效果(这也是时风所致),张用博先生专门在精美的石头上重刻了一批旧作,看上去质量也很高,但他真切地感到,以往作品中灵动的东西无法复现。他说,面对五万元一对的鸡血石,轻易不敢冒刻坏了磨去重刻的风险,不求有功但求无过;而且有些石头中看不中刻,太硬或有砂丁,所以未必能体现他篆刻创作的最高水平。在某种程度上,“美石美篆”是一种极致的状态,可遇而不可求,如出现则定然富于收藏价值。 篆刻之美在于篆刻本身,独立于好石佳钮,同样的道理,也与篆刻者的头衔名望等无关。石质雕工等外在因素可以助成篆刻之美,并不能取而代之。篆刻艺术的振兴需要藏家的支持,但最根本的还是靠手持刻刀专注于创作的人。相对于揣着大把钞票在收藏市场叱咤风云的“外行”,还是那些在“粗石”上练习回字文的新人更能决定篆刻艺术的生死走向。高源先生以为然否?

2013年1月2日

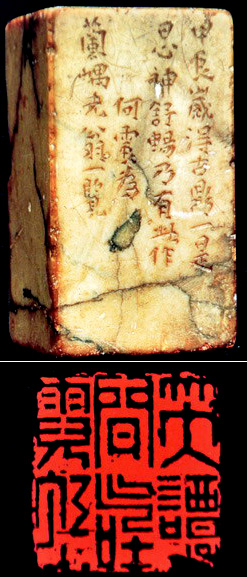

笑谈间气吐霓虹。【明】何震,青田石。上海博物馆藏 |