|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

徐璞生迟来35年的复生

文/董少校

《琢斋印存——徐璞生篆刻艺术》新书首发安排在2014年6月15日,并非徐璞生的生辰或祭日。书中收录的400多方印章中,有两方是“辛酉”肖形印,既标示干支字样,又刻出线条简练而造型生动的大公鸡,看得出印家对这个年份情有独钟。徐璞生出生于1921年,岁次辛酉,他是江苏镇江人,字琢,室名琢斋。然而天不假年,徐璞生并没有等到下一个辛酉年,在1979年即盛年早逝。他留下十二卷《琢斋印存》,35年来以手拓本形式在小范围流布, 一直没付梓,直到此日发生改变。 对于中国篆刻界来说,1979年是个特殊的年份,一来西泠印社召开建社七十五周年大会,中断多年的活动又恢复了正常,二来终南印社在西安成立,为“文革”后国内成立的首家印学团体。新时期篆刻从这一年起步,走向勃兴。遗憾的是,徐璞生作为黑暗时代的篆刻坚守者,其艺术薪火在新时期式微零落,几近熄灭。作品未能印行,研究极为有限。网上有十来篇和他有关的文章,基本为弟子回忆,篇幅不长,另有部分拍卖记录。在学术期刊网站中国知网搜索“徐璞生”,找不到任何结果;相比之下,与他同年出生的高式熊有28篇,晚一辈的韩天衡有149篇。人民美术出版社2001年推出《二十世纪篆刻名家作品选》,收入吴昌硕、黄牧甫、钱君匋等113位印人作品,徐璞生名列其中。这充分表明他在中国印林占据了一席之地,却也是他去世后为数不多的具备学术意义的公开亮相。徐璞生几乎被时代 淹埋,生前的艺术探索和经验长期以来未能有效转化为后人的学习资源。 徐璞生1936年就读于镇江中学时已习刻,1939年到上海大经中学高中部求学,得到文坛名宿朱大可、陆澹安指授,当时校长为知名报人严独鹤。60年代,徐璞生师从钱瘦铁 学习篆刻,基础厚实加上名师点拨,成就斐然,在上海印坛颇享盛名。从徐璞生与同时期艺术家的交游情况,可见其社会声望之一斑:为《琢斋印存》题签的有钱瘦铁、刘海粟、朱大可、来楚生、谢之光、任政等,徐璞生曾为刻过姓名章的书画名家有程十发、李苦禅、林散之、关良、陶冷月、唐云等 ,他去世后陈巨来、高式熊、朱屺瞻、吴颐人、周慧珺等前往追悼。1975年,正值“文革”艰难年代,上海出版了《四届人大专辑》印谱,收入方去疾、韩天衡、叶潞渊等新老篆刻家几十人作品,徐璞生“以农业为基础,以工业为先导”楷书印入选。这些都显示出徐璞生作为上海一线印人的地位。 打开《琢斋印存》,感受强烈的是徐璞生篆刻稳健古厚的风格特征。每方印初看中规中矩,合于古法,细品又能在布局和篆法上体会到匠心,稳而能奇,古而能新。哪怕是带有时代政治特色的“抓纲治国”、“形势大好”等印,也都古气氤氲,朴拙可喜。审视徐璞生篆刻原石印面可以发现,上面往往布满芝麻点,这是切刀琢刻留下的痕迹。徐璞生的线条包含丰富的质感,原因正在这里,哪怕是看似工稳的细朱文印、满白文印,也悉悉索索,柔而不媚,挺而不僵。徐璞生的单刀楷书边款堪为一奇,不事雕琢,素雅成趣。 今观弟子徐梦嘉的印面芝麻点和楷书边款,见得徐璞生的影子,彰显了艺术在师徒传承中的厚重力量。 徐璞生只活了五十八岁,他艺术的成熟期和高峰期在“文革”及以后的最后十几年。《琢斋印存》收录了部分印章边款,明显可辨识时间的有58方,仅“澹然处之”(1960)、“胸有朝阳”(1963)、“家在陨西望春桥畔”(1965)刻于1966年之前,其余皆在1966年至1978年之间,但没有1979年。这些作品固然免不了带有政治色彩,然而仍有相当大部分保留了篆刻的艺术特性,内容为可供自我赏玩的成语雅句,或者用于朋友往还的姓名印、鉴藏印等 ,让篆刻归于艺术本身,抗拒成为政治的附庸。徐璞生曾任职于上海纺织品公司,一介科员而已,但他更看重的是作为篆刻家的身份。在艰难的时代环境中保持强烈的篆刻主体意识,这是徐璞生留下的宝贵遗产。1974年他刻印“我是印人”,还曾写成书法在家里悬挂,一方面缘于母亲姓印,寄托思念,另一方面显示出他不畏艰险、誓与篆刻同生的铮铮铁骨。这种篆刻主体意识在新时期得到了更多的发扬。 在特殊的政治文化环境下,徐璞生创作了一批宣传口号、领袖诗词题材印章,也尝试以正书简化字入印,不管是时代逼迫之下的无奈之举,还是艺术家的主动选择,都已成为真实历史的一部分。编者在《琢斋印存》中选入二三十件这方面的作品,留下特定时代的印记, 使此书具备了存史的意义。 《琢斋印存》的出版和“徐璞生师生作品展”的举办成为一个转机,宣告了徐璞生及其篆刻艺术的复生。主编者为钱瘦铁、徐璞生弟子徐梦嘉,众师兄弟陈寅生、 施国华、许谷磬、周海崟及再传弟子梅崇光等参与编辑,长江出版传媒湖北美术出版社出版,首次印刷5000册。徐梦嘉担任会长的中华铁笔会主办此次展览,一方面将未装订的印刷版《琢斋印存》每六页一屏装框展示,另一方面把60方徐璞生印章钤盖拓款,与原石一并陈列。新书首发式和展览地点都在上海老西门古玩茶城,与茶城的开业五周年庆典同步举行,宾客八方云集,蔚为热闹。 徐璞生的复生是师徒感情的胜利。他先后收授三十名入室弟子,加上曾经教导而未正式入门的则当更多。他们现在已届花甲之年,在艺术界和其他领域各有成就,出于对恩师的敬慕和怀念,费神操劳,以作品集与展览的形式延续师泽。同时,这种复生也是 艺术世俗化的胜利。出版图书、装裱展品、制作手拓印谱、发放礼品、宴请宾客等费用不菲,所需资金以数十万元计,艺术与商业的联姻确保了活动的顺利完成。这也就不难理解,百岁篆刻老人顾振乐与 意气风发的茶城经理交替讲话,越剧、京剧乃至歌曲《游击队歌》竞相为艺术展览开幕“助兴”。走向市场、走向民间是新时期篆刻发展的显著特征。徐璞生印集首发与作品展览不在专门的美术馆、艺术馆举行,而是借地商业气息浓郁的古玩城举办, 从一个侧面展现了篆刻世俗化的时代风气。 尽管徐璞生的复生迟来35年,但总归还是来了。《琢斋印存》为人们认识徐璞生提供了概貌性文本,填补了研究资料的空白。它的不足也是显而易见的。翻遍印谱找不到一份哪怕很简略的徐璞生艺术年表,也看不到对他的篆刻风格进行系统分析批评的文章。或许,这些是值得后来者继续探究的事。

2014-6-15

链接:中国篆刻网

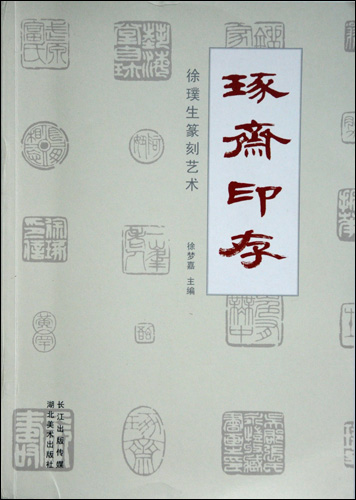

《琢斋印存》书影。湖北美术出版社,2014年5月

|