|

我的小屋

我的简介

我的爱好

我的文章

我的摄影

我的印章

我的音乐

友情链接

与我联系

张用博“何要浮名”

( 微信版,艺术资讯,艺术观察

)

◆ 董少校

北京画院举办院藏齐白石精品展,以“何要浮名”为主题,既是一件齐白石篆刻的印文,也对当下艺术界的浮躁风气有所指摘。艺术家高调宣示的淡泊未必是真淡泊,而在日记、书信等较为私密场合透露出的情感,更能反映其为人处世之道。近来收藏了张用博的一封信,也能感受到他甘守寂寞、不慕虚名的人格魅力。

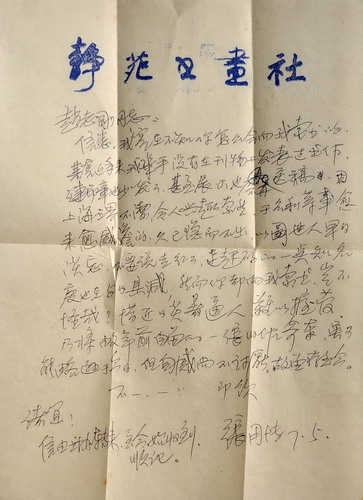

这封信写于1990年7月5日,当时张用博住在南市(后并入黄浦区)豆市街68弄2号,回复给一位叫赵志刚的人。这位赵先生想必是张用博的崇拜者,通过上海书协联系到张用博,索取书法作品。张用博对他的来信感到惊奇,表达淡出艺坛、归隐闹市之意,并应请提供一张旧作,满足了他的心愿。信的正文是这样的:

信悉。我实在不知你怎么会向我索书的。其实近年来我几乎没有在刊物上发表过书作,连印章也少发出了,甚至展出也不再送稿,因上海书界不洁,令人兴趣索然,于名利愈来愈感淡泊,久已隐而不出,以图世人早日淡忘,不要说走红了,连起码的一点知名度也在与日俱减。然而你却向我索书,岂不怪哉?惜近日炎暑逼人,难以握管,乃将数年前自留的一张旧作寄奉,虽可能略逊于今日,但自感尚不讨厌,故留存至今。

不难看出,张用博对于书坛的“不洁”现象是很反感的。面对歪风浊流,他的选择是洁身自好,避而远之。张用博本是一位医生,他对书法、篆刻、绘画的创作与研究有追求,出于社会认可的需要,曾经投稿一些展赛,也取得了不俗的成绩。如同时期叶荣鼎曾撰文指出的那样,“自1973年至今,张用博作品参加了上海市历届书展,且连续三次入上海—大阪书法篆刻联展”。正所谓绚烂之极归于平淡,张用博渐渐对社会上的展赛活动失去了兴趣,从他的艺术活动年表中可以发现确实很少,信中所说“甚至展出也不再送稿”是可信的。

翻阅张用博的作品集可以发现,他常在书法或篆刻中自述心志,表达远离虚名之意。他曾在《岳阳楼记》跋语中说:“古人尚知‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’,而今之世人,则唯知先天下之富而富,后天下之穷而穷。其悲也欤!”胸中有种先忧后乐的情怀。在篆刻“宠辱不惊”、“知足长乐”、“能忍自安”、“和光同尘”中,仿佛可以看到他守拙处厚的追求。

致赵志刚信还透露出一种信息,就是张用博并没有把自己的作品太当一回事。信从书协转来,里面该不会装有现金,就算有也不至于太多,否则鼓鼓囊囊,而在信中夹寄现金是违反邮局规定的。有人来索取书法,张用博出于知遇之情,就把一件“自感尚不讨厌”的作品送出去了。或许也可以理解为,往年留存下来的作品正是得意之作。当时市场经济已经兴起,张用博并没有唯钱是问,他的身上还是流淌着其师来楚生那一辈文化人的老派血液。

在张用博先生晚年,我曾委婉问他书法篆刻润例,他没有直接回答,可能觉得这样的事情拿不上台面,只是给出了一个参考:有某机构来约稿,四尺整张的作品给了八千元稿费,算来是每平尺一千元。他说这样的标准已经算很高了。张用博艺术创作水准不算低,这与开价动辄几千上万的年轻书家相比,无疑是一种谦逊的姿态。

2017-2-17

(2017年5月6日《新民晚报》转载,附图片。) |