|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

捕捉别处的诗意 ——写在王赟平访美水彩写生展举办之际

文/董少校

眼前的水彩画是王赟平访美期间创作的写生小品,记录了他眼中大洋彼岸的风景世相,也留下他一直在寻觅追求的美和诗意。作为嘉兴学院艺术设计系主任,王赟平于2015年5月前往美国纽约州立大学布法罗 分校,做为期三个月的访问学者。他主要学习美国文化历史、学术论文撰写、西方技术哲学方面的课程,休息日则去纽约、波士顿欣赏展览,去德克萨斯州圣安东尼奥、休斯顿看望朋友。异域的风土人情让王赟平迷恋沉醉,他不由涌起用画笔抒发胸臆的欲望。 王赟平自幼在父亲指导下临习书法篆刻,受到中国传统文化的濡染。他本科在杭州师范大学读美术教育专业,后在中国美术学院艺术设计专业攻读硕士学位,广泛尝试国画、油画、水彩等艺术表达样式,营造外部世界和内心深处的美。读大四时,他在杭州师大李叔同纪念馆举办“走过——王赟平水彩写生展”,将探索成绩向师生公众汇报,是他平生第一次个人作品展。其后,他分别在嘉兴、上海与其他艺术家举行油画联展,呈现了他在油画领域的创作实力。 远离了熟悉的家庭和工作环境来到美国,王赟平被一种陌生而新奇的情愫所感染。人到中年难免陷入这样那样的羁绊,生命的棱角被严酷的现实磨平泯灭,生存境遇宛如萧瑟秋风中摇摆挣扎的枯草。访美则是一种巨大的超脱,他得以用一种平和的眼光打量周围的世界,一草一木、一车一人都带给他颖异的体验。起初他用铅笔和钢笔画速写,可是觉得不过瘾,于是去买来颜料进行水彩写生,既置身环境之中,又把眼前环境当作表现的客体,创造出一片新的世界。 展览名为“生活在别处——王赟平访美水彩写生展”,所展50多件作品即为王赟平访美90多幅写生精选而来。思想决定了他怎么画。从2000年的“走过”到如今的“生活在别处”,一以贯之的是移动的姿态和对另一种生活的向往,暗含着对当下不堪生活的游离乃至拒绝态度。王赟平对海德格尔“人,诗意地栖居”命题情有独钟,向往宁静、完满、天人合一、心灵自由的生活,所以力图用画笔捕捉别处的诗意。 这些水彩画取材广泛,涵盖自然风光与人文场景,技法多样,包括干法与湿法、写实与写意,体现出王赟平轻松畅快的创作状态。静心品览一幅幅绘画,不时感觉到一种灵光乍现的东西,撩人心弦。《安大略湖畔》中五只鸭子在水边漫步,神态安闲,无忧无虑。《德克萨斯》构图简洁,天、地、河、岸依次呈现,描画草草显倪瓒笔韵,营构出人为景醉、主客相融的境界。《马萨诸塞的风》以仰望视角绘就,画面上空无一人,高大的风车、延伸开去的电线、露出檐角的瓦房暗示着一种富足而不奢华的生活。 占参展作品更大比例的是社会景观题材,定格在某一瞬间,用色彩描绘彼时彼刻场景在画家头脑中留下的映像,体现创作者的生活憧憬与人文关怀。《布法罗小骑手》中一匹马高大健壮,步子轻缓安闲,马背上的孩子却有点紧张,紧拉缰绳想让马停下来。这不由让人想到法国摄影师布列松的“决定性瞬间”,在单个画面中表现出富有戏剧性的画面。《墨西哥湾的阳光》中一片金色的沙滩让人赏心悦目,烘托出日光的爽朗与游人们愉悦快适的心情。《我的朋友米歇尔》展现了人本身的和谐,女郎微笑着,凝望着,透露出在家式的亲近感。《国庆节的无家可归者》画的是一位流浪汉在别人家门口休息,颇有“冠盖满京华,斯人独憔悴”的意味,这种寂寞与无奈何尝不是人作为孤独者的普遍象征? 王赟平因陋就简支起画本写生,往往每幅作品创作时间只有一两个小时,带有明显的探索性质,不可避免显得粗糙。然而正是即时创作的偶然性为作品赋予了强烈的现场感,散溢出热腾腾的艺术能量。当“别处”与“此地”融为一体,观者获得超越凡俗的欣赏体验,不由得忽略或原谅技法上的不成熟。这种探索也带给人们更多的期待,已成为同济大学 哲学专业在职博士生的王赟平会静下心来,回到画室沉淀和消化旅美经历,然后综合运用现场写生的经验,创作出构图更宏阔、内涵更丰厚的作品。

2015-10-29

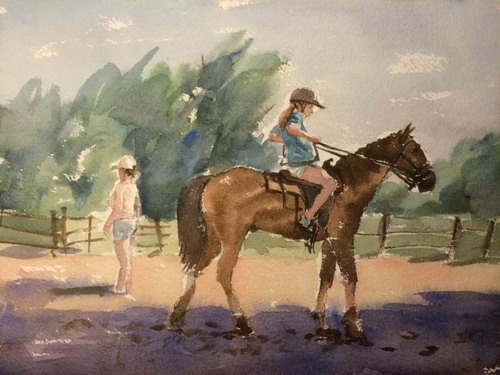

布法罗小骑手,王赟平画 |