|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

梦想未曾遥远 ——纪录片《乡村里的中国》观后 ( 返回 )

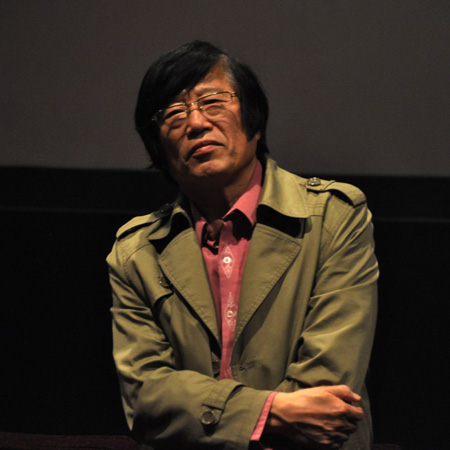

一个偶然的机会,我接到了采访电影《乡村里的中国》执行导演李梦龙的选题。这是个26岁的小伙子,2012年初随焦波摄制组进入沂蒙山区杓峪村,驻扎373天,拍摄这部关于中国农村的纪录片。当时他在成都理工大学广播影视学院读大四,怀揣着做纪录片的梦想。到穷乡僻壤去呆一年,可能钓到大鱼,也可能一无所获,他决定赌一把。与当地农民同吃同住,苦归苦,累归累,心中有一份坚持在,也这么过来了。结束拍摄后,又到淄博做了半年后期制作。《乡村里的中国》一路攻城略地,拿到了公映许可证,获得了华表奖,李梦龙也凭借这份履历在北京的纪录片公司谋得职位,虽然看上去比同学晚出来一年,可是起点要高出一大截。当听他说到“我赌对了”,我由衷为他感到高兴。这是梦想的力量,上苍会眷顾那些有目标并愿意为之付出努力的人。李梦龙也对《乡村里的中国》有所遗憾:他负责拍摄的房东张光爱和单亲青年磊磊戏份不多,很大部分精彩镜头限于各种原因被裁剪掉了。他谦虚而坚定地说,他的新梦想是在纪录片领域多积累实力,哪怕生活苦一点也没关系,争取30岁之前拍一部自己完全把控的片子。 因为这次采访的机缘,我得以走进影院,观赏《乡村里的中国》。这不是正式公映,只是小规模的点映。正值周末,中午我与初中同学成琦、鸿鹃吃饭,同来的还有鸿鹃母亲、女儿,时间上大家都腾得开,饭后便一起去天宝国际影城。我之前看到过片段,看完整片还是感受到一种诚朴的力量,几次流泪。没有任何设计好的台词,没有旁白,原生态的对白足以打动人。农民杜深忠是影片里的核心人物,他一年到头在苹果园、玉米地里忙活,收成很少,却从来没有放弃对于精神生活的追求,20岁的梦想,60岁也未曾泯灭。他希望有一把琵琶,宛如盲人渴求光明,尽管他对弹奏技法一无所知。妻子责怪他乱花钱,笑话他弹得不准,他自己摸索着练习,生气时就躲在一边不再答话。生活里有很多艰难,很多不堪,因为有一种内在的追求在,杜深忠过得特别安心踏实。在杓峪村春节联欢晚会上,杜深忠弹奏一曲《沂蒙山小调》,妻子演唱,老两口儿算是达成和解,这位老农民也终于实现了登台演出的梦想。一曲终了,他还在台上拨弄着琵琶,不 肯下来,因为,此刻是他一生里莫大荣耀和满足。 字幕出来了,没有人离开;拍摄花絮放完了,还是没有人离开。灯光亮起,总导演焦波出现在观众面前。这对我是一个不小的惊喜,因为在之前写稿时看到过他的视频,他的所作所为已经在我的头脑中反复出现 ,只是没想到可以面对面。他讲述了拍摄这部片子的来龙去脉,还有创作过程中的体会与思考。焦波说,他就是想扎扎实实地蹲在农村,拍出一片土地上的精神面貌。那里有无限的可能性,杜深忠的话、他妻子的话,任何一个编剧都编不出来,只有融入那片世界才有可能捕捉到。就拿杓峪村春节联欢晚会那段来说,没有人想到磊磊会唱歌感谢父亲,台下他父亲脸上的肌肉甚至都在颤抖;没有人想到杜深忠妻子唱歌时有人上去献糖葫芦,甚至还掉下来一粒,最后杜深忠赖在台上不肯下来……焦波身上有农民的朴实谦诚,带着一个拍摄中国农村的梦想而去,沉下心付出一年,结果收获比期待还要多。参与互动的观众都说拍得好,鸿鹃 夸奖很真实,她母亲也觉得有农村的味道,好看。过几天,焦波将去领《新周刊》颁发的年度纪录片奖,这是《乡村里的中国》获得的第九个大奖了。 成琦对我说:“如果你我没考学出来,在村里可能就像杜深忠那样,被消耗、被埋没。”我听了不免惶恐——喜欢写点东西、拨弄乐器,固然有点像,可我有那份对梦想的执著吗?我所在的董家庄和杓峪村相仿,也是500口人,假如我跟随父辈守着几亩地,梦想将如何安放?不过,生活是一条永不回头的线,没那么多“假如”。影片内外,在李梦龙那里,在杜深忠那里,在焦波那里,都闪耀着梦想的光辉,未曾遥远。他们都是智者,因为这份梦想在,《乡村里的中国》就有了值得欣赏乃至传于后世的理由。

2014-3-29

焦波和《乡村里的中国》观摩券。2014年3月29日,北京天宝国际影城 |