|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

观点含混、论证紊乱的平庸之作 ——评韩回之《域外高古印章探赜和中国古玺的崛起》

董少校

内容提要:上海韩回之撰写关于域外高古印章方面的文章,获得西泠印社国际学术研讨会论文一等奖。通过细读探析可以发现,韩回之文章是一篇材料涣散、观点含混、论证紊乱的平庸之作、拙劣之作,在翻译、词句等方面谬误百出,显示出作者缺乏基本的学术训练。韩回之以此获得国际研讨会最高奖并加入西泠印社,是一个国际玩笑。呼吁西泠印社启动调查或评估,弘扬学术正气,维护西泠品牌形象。

在2016年西泠印社“篆物铭形——图形与非汉字系统印章国际学术研讨会”上,韩回之以《世界印章的起源流传与中国古玺》获得一等奖,成为三名获此奖项并直接加入西泠印社的论文作者之一。得知这一消息时,第一感觉是惊奇。以笔者对于上海篆刻界的粗略了解,他的艺术活动领域大致为书画印创作、收藏鉴赏、展览策划,而在印学研究领域鲜见踪影,出手就得一等奖,当具非凡禀赋。 岁末读到平湖玺印篆刻博物馆微信号推送的《印章的起源、流传和中国古玺的崛起》一文,言明收录在韩回之编著的《他山之玉——域外高古印特集》一书中,微信号主持者在按语中说“本文作者是我国第一位全面关注、搜集、梳理并著述域外印章的学者”,越发觉得诧异。称一位只发表过一篇或少数论文的研究者为“学者”是否恰当尚需打个问号,上升到“第一学者”的高度,那水平自然非同寻常,其文应该值得关注了。粗读微信号文章,感觉没有登完整,论证还没展开;于是赶紧网购一册《他山之玉》,再读这篇名为《域外高古印章探赜和中国古玺的崛起》的文章,不禁大失所望。这是一篇材料堆砌、观点含混、论证紊乱的平庸之作,个别段落几乎难以卒读,谬误百出,名不副实。 拿到一篇文章,特别是以学术论文面目出现的文章,首先想知道的是核心观点是什么。韩回之文在观点方面表达含混,空有涣散的材料,缺乏一篇像样的论文所应有的清晰性。标题是文章的眼睛,“域外高古印章探赜和中国古玺的崛起”是并列的名词短语,无法提炼出观点。它会让人产生一种阅读期待,即可能谈到中国古玺与域外高古印章有某种关联,作者的论述能否满足读者期待则另当别论。“概述”包括两个自然段,没有观点;其后三个一级标题分别为“印章起源”、“史前印章的传播和发展”、“关于中国古玺的崛起”,这充其量只能算论题、话题,都不是观点。到文章最后,终于看到一句观点模样的话:“要之,产生于西亚的图章印,在我国洋为中用、脱胎换骨、独具特性,获得了本土化的新生。” 什么?西亚图章印在中国获得本土化的新生,中国古玺是从国外传过来的?笔者印象中以为商代三玺代表了我国印章的早期形态,出自于本土,韩回之文则提出中国印章“外来说”,可谓石破天惊。如此重要的观点,应该在主标题、概论、一级标题中突出才对,干嘛藏着掖着到最后一段才说呢?赶紧去看正文的论证内容,才发现会错意了。原来,文章中说,“值得大胆猜想,作为中华古玺的滥觞,以BMAC为代表的的来自中亚的文化和印章在此过程中起到了重要的促进作用,甚至是其起源。”一会儿认中亚作祖,一会儿把西亚当宗,都只是“大胆猜想”而已,作者并没有给出西方印章影响或“促进”中国古玺产生的论据,哪怕是一个关于印章从西方流传到中国的具体例证,也没有分析这种“促进”在当时中西交流中发生的物质条件或现实可能性。观点看似有了,但所谓的中国印章“外来说”缺乏事实与论证,近乎韩回之的呓语,根本无法站立。 韩回之在文末列出36种参考资料,汉语文本只有5种,其他都是英文,这给人一种旁征博引的印象。其实这无法掩盖文章的致命伤,材料丰富而观点孱弱。引用的资料再丰富,那是别人已有的成果,作者充其量只是把那些文章汇总起来而已。如对于文章的立论起点、作者引以为重的印章起源问题,主要引用了研究者Duistermaat在2010年和2012年的两种研究成果,韩回之更多扮演了资料搬运工的角色,并未提供新史实、新发现,毫无创见。没有观点的引领,材料只是一盘散沙,这篇文章主体两部分内容“印章起源”和“史前印章的传播和发展”加起来,如同一份《域外高古印章简介》的小册子。资料汇总当然也有意义,比如人物年表、历史教科书等,那是作品成果,但不是学术论文,而且那些成果也要体现一定的材料选择标准和组织秩序。 韩回之文中引用了很多英文文献,使用是否准确?这也很成问题。以印章起源为例,笔者随手查询到Duistermaat博士在2012年的论文《Which Came First, the Bureaucrat or the Seal? 》,即韩回之论文参考文献的第3项。在韩回之文第4个注释中,对应的是这样的内容:“……农业已经发展成为主要的生产方式但是采集也是必不可少的食物来源。”在“但是”之前少个逗号就不去说了,查看Duistermaat原文是这样的:“Hunting and foraging was an important part of subsistence strategies.”直接翻译过来为“狩猎和采集是生存策略的一个重要部分。”韩回之从哪里变出“农业已经发展成为主要的生产方式”,又把“狩猎”放到哪里去了?这不仅显示作者缺乏基本的英文翻译能力,而且难免让读者对其学术诚信产生怀疑。至于其他的文献引用情况,就不去一一核对了,见一叶落而知天下秋,其引用材料的可信度不过如此。

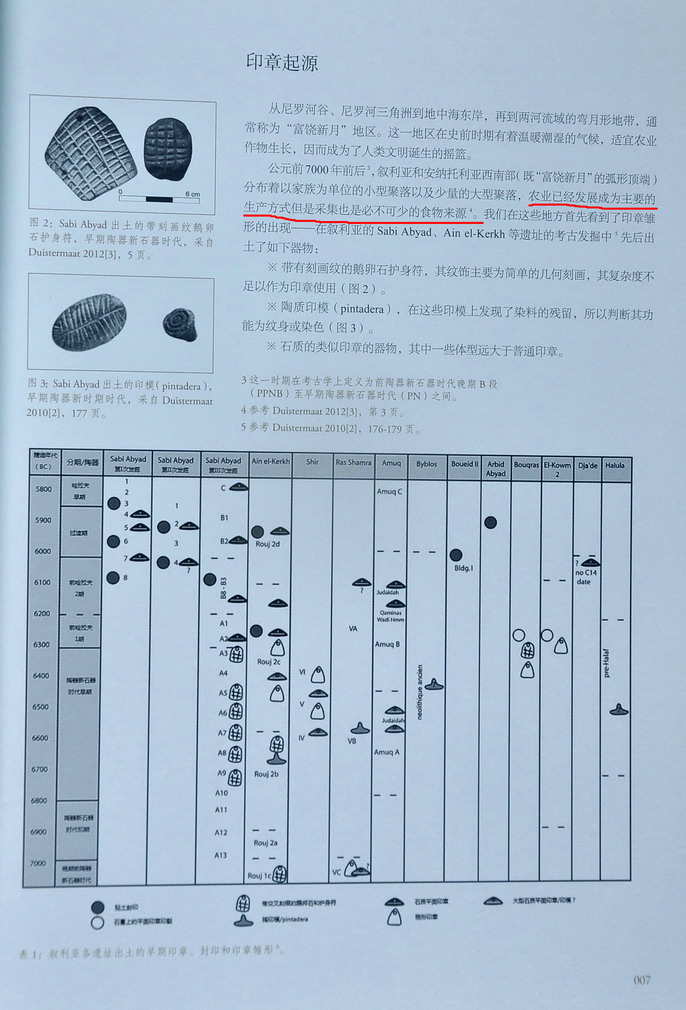

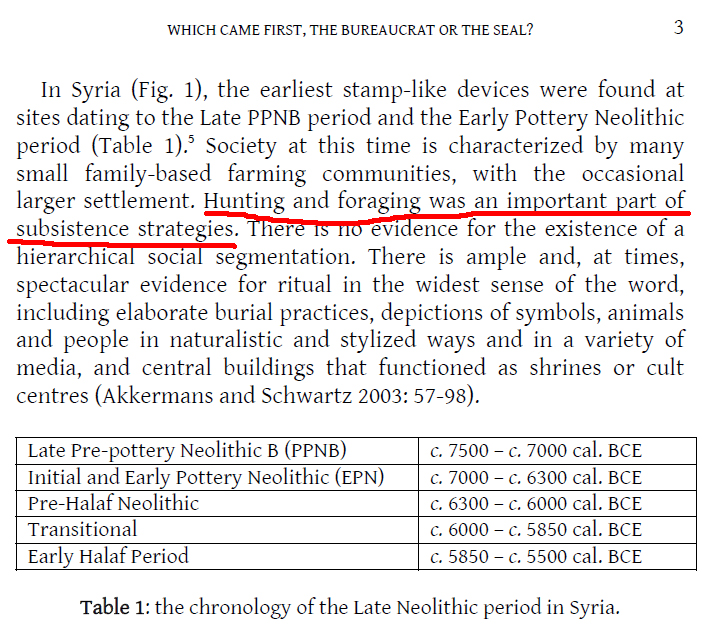

《他山之玉》第7页,划红线部分误译或曲解了英文原作。 几幅配图皆来自Duistermaat博士,下方大表格只不过增加了几处中文翻译。

Duistermaat论文第3页,请注意划红线部分

顺便说一下,韩回之文中引用的那个大表格,也是来自Duistermaat的成果,对照之后可以发现,韩回之所做的只是对几个单词和短语加上了中文翻译而已。放一张表格在这里有什么用?没任何说服力。 韩回之文大致论述顺序为先外后中、先古后今,但由于论题范围太广太大,便难以驾驭,捉襟见肘,最后呈现出来难免碎片化,东一榔头西一棒槌。地域上包括地中海、欧洲、非洲、西亚中亚和中国,时间上则从公元前7000年前后至今的九千年,这对一万字的篇幅来说,是几乎不可能完成的任务,只能蜻蜓点水、浅尝辄止。文中说到一个时间段的时候,往往着重于介绍一个地域的印章状况,对于其他地域则绝口不提,似乎中国以外印章发展是在不同的地域跳跃进行的,完全不符合人们对历史的一般认识,体现出的则是行文的随意性。 主体观点的论述以“大胆猜想”代替已属硬伤,个别小观点也华而不实,论证过程松懈,逻辑紊乱,甚至自相矛盾。文章出现了十几个“可能”,数量之多打破了一篇学术论文所应有的严肃性。须知,“大胆猜想”应跟着“小心求证”才行,有猜想而无求证,只能归于臆想、妄想,是痴人说梦。“概述”第二段说:“印章起源于叙利亚和安纳托利亚西南部”,而到了“印章起源”最后一段最后一句话,则成了“这些都表明我们对印章和用印体系的起源过程尚无明确的答案”,一会儿肯定一会儿否定,这不是抡起巴掌打自己的嘴巴么? 文中多次出现“我们认为”,可看作是作者的观点,有别于对于别人材料的引述。恰恰是这些“我们认为”暴露出文章的软肋。一处说:“我们认为,印章生产的专业化同样也证明了哈拉夫时期印章使用在两河流域北部、安纳托利亚东南部和叙利亚地区的广泛普及。”印章生产专业化怎么就能证明使用普及呢?万历皇帝陵墓出土的“金翼善冠”够专业化了吧,能证明皇冠使用普及吗?基本是扯淡。还有一句说:“我们认为,正是这种变革导致的更复杂的行政管理需求促使乌鲁克人发明了原始苏美尔文字和滚筒印章。”这又让人纳闷了,世界各地、不同时期有不同复杂程度的行政管理需求,为什么别的地方的人没有发明原始苏美尔文字和滚筒印章?如此单一化归因和断语式论述使文章显得轻浮无力。 域外材料的大量引用使得韩回之文令人望而生畏,实际上没那么高大上,特别是谈到中国本土印章的时候,更能检验文章的学术水平,不时露馅。正文第一句说:“印章是今天大家对印记的通称”,近乎循环定义,说了等于没说。接着说“这些词汇(muhr等域外词语、符号)的使用目的和方法基本和我国的‘玺’、‘章’一致。”把西方表述印章的词汇说成和我国古印章范围一致,完全罔顾事实。如孙慰祖认为,“必须说明,西方学者对于印章的定义,与中国历史上所称‘玺印’、‘印章’是有所不同的。西方对印章的定义较宽,一些印模也被视为印章。”(《可斋论印新稿》第2页)作者无视中西印章定义差异,却展开域外高古印章与中国古玺的对比评说,基础不牢,地动山摇。韩回之定义印章为“可以在特定的载体上留下戳记,用于表示签署、鉴定、见证等效用的实用物品”,外延似乎小了些,族徽、祈福等功能是不是要包含在里面?接着说“一件印章通常代表了某个个体或社会团体的特定身份”,典型的以偏概全,大量存在的闲章也代表特定身份吗?漏洞频现,至少在行文上是不严肃的。 文末说“近十年,肖形印是中国当代篆刻界非常热门的表现手法”,也经不住推敲。“近十年”出处何在,为什么不是“新时期以来”、“八年来”?如果十年前(2006年)没有发生关于肖形印的标志性事件,哪怕用模糊的“近年”也比“近十年”要好。句子主干为“肖形印是表现手法”,主谓宾压根不搭配。后面说“(近十年)篆刻界所制作肖形印以具象图案为主流,开一片大好新气象”,当今肖形印是“具象”,那么古代肖形印是“抽象”吗?仔细再读发现不是,实际想说的是打在纸面与打在封泥的区别。孙慰祖对此早有分类说法,叫“钤朱”与“封泥”之别。以“具象”来界定当代肖形印,也是不恰当的。远的不说,作者父亲韩天衡刻肖形印,所在韩门之内徐庆华、沈鼎雍、夏宇都刻肖形印,他们的作品具象吗? 韩回之文中也有灵光乍现似的观点存在,让人眼前一亮。例如“印章也从个人标识进化到行政权力的象征”,这与通常认为的中国古代印章先用于族群、行政权力后用于个人标识大不相同。可惜作者没有就此展开,淹没在“可能”密布的行文中,成为又一条有观点而无论证的断语,最终缺乏可信性。 回到文章的标题,可发现要以观点来统领全篇是很困难的,“域外高古印章探赜和中国古玺的崛起”的名词短语组合为权宜之计,其并列式结构也显得不对等。“赜”字读音同“责”,有深入探究之意,读者不要被这个似乎难认的字给唬住,把“探赜”替换为易懂的“探析”,基本不会影响理解。其中“探赜”是人主动发出的动作,即作者探赜域外高估印章;“崛起”则是中国古玺的崛起,不能是“作者崛起中国古玺”。域外高古印章和中国古玺两个修饰语可以并列,探赜与崛起两个核心词则不对称,如同跛足,读起来非常别扭。西泠国际研讨会文章标题“世界印章的起源流传与中国古玺”同样不妥,“世界”改为“域外”逻辑上方能讲通。标题失误使得本不精彩的文章显得更加平庸。 至于文字表述上的错误,多得难以尽数。且看表述“古王国时期(公元前2686~2181年)”、“青铜时代晚期的塞浦路斯(公元前1500~110年)”,前者时间终点当为公元前2181年,后者是公元前110年还是公元110年,让读者一头雾水,各加个“前”字就好多了。要谈历史,学会表述年份是常识吧。在域外地名的使用方面,“乌尔、Eridu等城市”之类的表述中英夹混,一片嘈杂。平湖玺印篆刻博物馆微信号文章里总共有8个“既”字,其中7个属于“即”字的误用,初读到时就像吃下一只只苍蝇般反胃,好在《他山之玉》正式出版时更正过来了。 在“概论”中,韩回之这样描述文章要旨:“最后,我们将依据已知的考古资料对中国古玺的起源作出大胆推测,并通过和西方印章的比较,阐述中华印章崛起的必然和特定优势。”读完全文再回来看这句话,“大胆推测”有了,“阐述中华印章崛起的必然和特定优势”的任务则没有完成。文章里暗含着这样一种逻辑:域外印章起源比中国早(大致为八千年与三千年之别),个别图案有相似性,那么中国古玺的崛起“可能”受了域外印章的影响。没有贸易文化交流方面的实证支撑而妄谈域外印章对中国古玺的影响,何其草率,何其荒谬! 平湖玺印篆刻博物馆微信号文与西泠国际研讨会文、《他山之玉》文三者名称相似而略有区别,皆包含“域外印章”与“中国古玺”两种核心元素,三文似出于同一母本。《篆物铭形——图形与非汉字系统印章国际学术研讨会论文集》正式出版物尚在编辑之中,目前暂无法见到;如果西泠国际研讨会文与《他山之玉》文没有原则性差异(据知情者转述,两者基本相同),那么评委们据此将一等奖颁给韩回之,难免失察之过,无法令人信服。坊间不乏其中另有内情的猜测声音。平湖玺印篆刻博物馆微信号评价作者是“我国第一位全面关注、搜集、梳理并著述域外印章的学者”,理解为溢美、期许尚可,却当不得真,还是不要为妙。以此等平庸之作而成为“第一学者”,会沦为学界笑柄。 《他山之玉》书中收录了吴佳玮撰《关于展录中的一件萨珊镶嵌印的解读》一文,为读者认识韩回之文章提供了更多线索。两者在文风和内容上有若干相似之处。一是皆谈到萨珊波斯王朝时期(公元224~651年)的印章,韩回之文有两三百字,吴佳玮文约三千字。二是开头概述部分都采用“我们(将)讨论某某话题”的介绍式表述,而不是把作者的核心观点直接呈现出来。三是都分别采用注释加参考文献,特别是吴佳玮文的4篇参考文献都是英文,与韩回之文大量采用英文文献共通,注释的格式也高度相仿。四是两者同时引用了Gyselen在2006年发表的学术成果,面对浩如烟海的中外文献,韩回之连近在眼前的古玺印研究专家孙慰祖著述都不屑一顾,却恰巧引用了某种偏僻的外文资料。五是在行文中都大量使用“我们”,须知在单个作者的论文中使用“我们”本来就是少见的,我们是谁?严肃的学者在论文中不会轻易使用这个指代不明的词语。这五种相似点如同文章的基因符码、胎记,事实上同时出现了,很难用巧合来解释,读者产生“两位作者在写文章时有密切沟通”的联想则毫不奇怪。再考虑到吴佳玮为韩回之策划展览的展品进行专业解读,韩回之编著的书中收录吴佳玮文章,《他山之玉》版权页显示吴佳玮名列此书“执行制作”,两人自然多有往来,这也为读者留下了二文出自同一作者的合理想象空间。 西泠印社征稿启事中说:“获优秀论文奖的前一至二名社外作者,将参考其既往学术简历,由评委会推荐至西泠印社社长会议,经讨论通过者直接吸收入社。”韩回之文章内容本身已属谬误百出、乏善可陈,他在印学研究领域鲜见踪迹,其“既往学术经历”有何出彩之处可供“参考”,也是值得疑问的。 在书法篆刻展赛领域,国家级、省市级展览往往设立复试环节,防止投机取巧者代笔蒙混过关。西泠印社可谓全球印学研究制高点所在,在研讨会中理当设立对于论文投稿的鉴别机制,杜绝投稿者拿别人的论文当自己的成果,钻营取巧。一个人所共知的事实是,论文买卖如今并不是新鲜事。对于以前少有学术成果(艺术鉴赏类文章当然不在此列)却突然拿出一篇大文章的人,特别是这篇文章可以带来若干名利的时候,尤其需要保持警惕,静观其变是上佳的选择。 韩回之文章空有材料堆砌而观点含混、论证紊乱,在逻辑、用词方面存在大量谬误,是一篇平庸之作乃至拙劣之作,显示出作者缺乏基本的学术训练,他以此文获得西泠国际研讨会论文一等奖并直接加入西泠印社,是一个国际玩笑。笔者呼吁,西泠印社启动调查或评估,撤销韩回之论文奖项以及由此而来的入会资格,维护百年老社的品牌形象,还印学研究一片清净的空气。

(作者系同济大学人文学院博士生)

2016-12-28 载2017年2月《书画研究13》,湖北美术出版社

|