|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

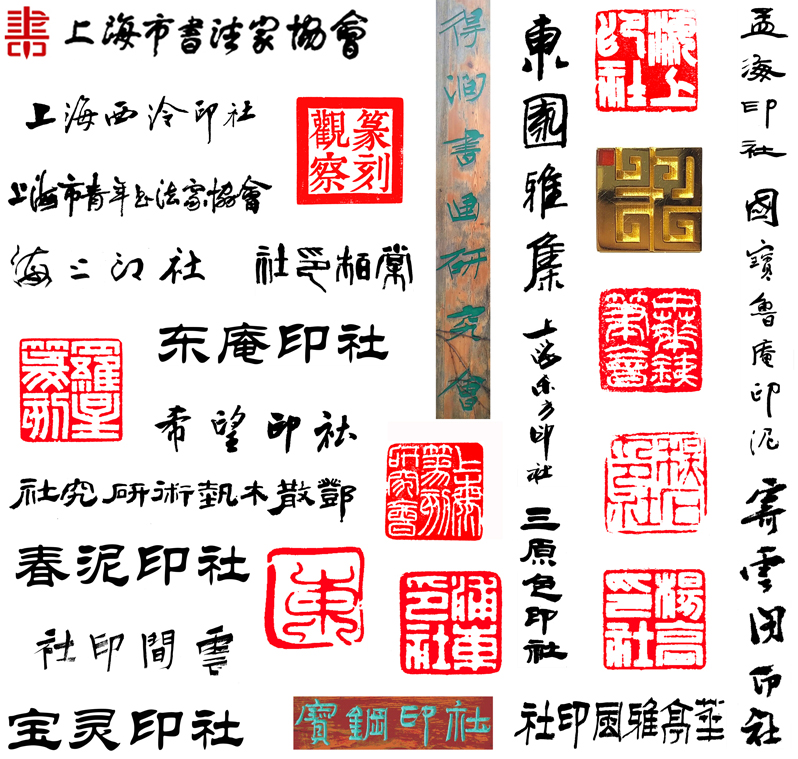

上海篆刻团体考察报告

上海篆刻团体考察报告

董少校

摘 要:通过现场走访、电子通讯、查阅资料等方式,梳理1949年以来上海34家篆刻团体基本信息,包括成立时间、负责人、举办宗旨、艺术活动、社刊情况等。在调查基础上提出分析与建议,首次界定上海新兴篆刻团体“四大金刚”,倡议成立上海篆刻团体联盟。报告认为,篆刻团体在很长时间里是上海篆刻发展的短板,2014年来的五年是上海迎来新时期篆刻发展第二个黄金期,发展本土化团体是推动上海篆刻繁荣的必由之路。 关键词:当代篆刻,上海篆刻,篆刻团体,篆刻观察,海上印社

印人是进行篆刻创作活动的主体,篆刻类相关社团则为推动篆刻艺术传承、交流、鉴藏、研究的重要力量。上海自清末以来是全国篆刻发展重镇,历史上曾出现一批书画篆刻社团,如活跃于1910年至1926年的海上题襟馆金石书画会、1925年至1927年间以“究讨金石书画诸学术”为宗旨的上海巽社、黄宾虹1926年倡导成立的金石书法艺观学会等。就近现代以来的历史而言,篆刻团体是推动这门艺术前行革新的引擎,其繁盛本身也构成篆刻艺术兴隆的标志。 1949年后,上海篆刻在波折中前行,上海中国书法篆刻研究会在国内首开同类机构之记录。改革开放以来,崇尚艺术文化的社会环境、发达的印刷与传媒、以互联网为代表的便捷沟通条件为篆刻艺术赢得历史上少有的繁荣期。 上海篆刻团体情况如何?摸清1949年以来上海篆刻团体现状是认识这座城市篆刻发展水平的一个窗口,是为“上海当代篆刻”赋形的题中应有之意,也是在更深层次上推动篆刻艺术迈向新高度的必要条件。继盘点上海篆刻师生同门情况、上海篆刻家润例情况之后,本人于2019年初对上海篆刻团体状况展开考察,通过调研问卷、现场访谈、查阅资料等方式,梳理三十多家社团的人员与活动状况,力求呈现一幅上海篆刻立体化图景,并提出初步的发现、思考与建议。 本报告所说的“篆刻团体”,是指有相对固定名称、经常性进行创作交流、活动内容向社会公开的篆刻艺术学术组织机构,包括印社、书法协会、书画篆刻研究会以及师生雅集等。鉴于当下语境中“社会团体”或“社团”特指经过官方核准的机构组织,这里一般用“团体”的表述,涵盖正式注册的社会团体、民办非企业单位、企业,以及非正式注册的民间松散型群体组织。除特殊说明外,相关数据及人员职务的统计时间为截至2019年2月底。

(一)上海篆刻团体概要 这里重点列出29家主要篆刻团体概要信息,其中24家经由相关负责人或知情者确认,5家通过相关资料整理。在排序方面,近十年活跃者在前,正式注册者在前,成立时间早者在前。最后一家略有别于如今通常理解的篆刻团体,是当今诸印社的前辈,谨为致敬。另外简要介绍师门组织与校园社团共5家状况。 1、上海市书法家协会 前身为上海中国书法篆刻研究会,1961 年 4 月 8 日成立,沈尹默任主任委员,有会员 87人,是新中国第一个书法篆刻组织。同年6月成立三个专业组,沈尹默负责理论组,潘伯鹰负责辅导组,来楚生负责篆刻组。1966年12月19日,被并入上海中国画院。1979年5月29日,上海中国书法篆刻研究会恢复活动。1981年11月12日更名为中国书法家协会上海分会,1989年4月定名为上海市书法家协会。性质为上海书法家自愿组成的专业性群众团体,由上海市文学艺术界联合会主管,是上海地区最权威、历史最悠久、最具代表性的书法篆刻组织。2018年11月换届,第七届主席丁申阳,潘善助为驻会副主席兼秘书长,田文惠、李静、张索、张卫东、张伟生、宣家鑫、晁玉奎、徐庆华为副主席,丁申阳、马双喜、王立翔、田文惠、朱涛、刘庆荣、孙敏、严亚军、李静、杨耀扬、沈杰、张信、张索、张卫东、张伟生、张炜羽、张洁明、周斌、郏永明、郑振华、胡卫平、宣家鑫、晁玉奎、徐庆华、唐存才、盛庆庆、彭烨峰、管继平、潘善助29人为常务理事,周慧珺、周志高为名誉主席,韩天衡为首席顾问,张森、王伟平、张晓明、钱茂生、刘小晴、童衍方、张淳、刘一闻、戴小京、徐正濂、孙慰祖、王国贤为顾问。有会员2100多人,其中从事篆刻者约150人。历任主席为首届沈尹默,第二届宋日昌,第三届谢雅柳,第四、五届周慧珺,第六届周志高。1999年成立篆刻专业部,主任韩天衡,副主任童衍方、刘一闻,委员为张用博、吴颐人、孙慰祖、吴天祥、徐正濂、赵嘉福、张遴骏、张炜羽等19人。2004年成立第二届篆刻专业委员会,顾问高式熊、江成之、潘徳熙,名誉主任韩天衡,主任童衍方,副主任刘一闻、徐正濂、孙慰祖、方传鑫、徐镕、黄连萍,秘书长徐镕。已与陕西、浙江、江苏、新疆、河南等省份举办书法篆刻交流展。2001年开始举办上海市书法篆刻大展,两年一届,2018年举办第十届。2017年6月,举办上海市首届篆刻艺术展及论坛。《上海书协通讯》1998年12月8日创刊,4开四版,亦有六版、八版、十版,每月一期,周慧珺题写刊名。2016年7月10日举办纪念《上海书协通讯》创办200期座谈会,2019年1月20日出版第228期。曾印行《上海书协通讯选萃》。2014年12月18日起依托微信平台运行“上海市书法家协会订阅号”,至2019年2月底有12万订户。 2、上海海上印社 2013年5月23日,上海海上印社在上海市社团局注册成立,由上海市文联主管,新民晚报社和上海书画院联合主办。性质为民办非企业单位,陈佩秋担任法人、社长,韩天衡、吴子建、童衍方、刘一闻、徐云叔、陈茗屋、陆康担任副社长。理事会为管理决策机构,艺委会为学术机构。2014年7月18日,海上印社成立仪式在上海报业集团大厦举行,韩天衡任艺委会主任,吴子建、童衍方、刘一闻、徐云叔、陈茗屋、陆康、孙慰祖、徐正濂、吴颐人任副主任,谢定伟任秘书长,张晓然、乐震文(因退休,2016年下半年起由丁一鸣接任)。2016年10月,普陀区文化局与海上印社签订战略合作协议。2017年7月8日,“海上印社艺术中心”在普陀区文化馆成立,展厅、办公场地、艺术阅览室等合计1800平方米,具备展览、培训、阅览、研讨等功能。目前印社有5名工作人员,驻社副秘书长陈睿韬主持日常工作。运行资金来源于政府资助和社会募捐,有15家理事单位。创社时有会员49人,现有52人,分别为王军、王斌、叶如兰、吕少华、刘一闻、齐洪建、孙慰祖、李子仲、李文骏、李昊、李益成、沈伟锦、沈鼎雍、吴子建、吴天祥、吴友琳、吴承斌、吴颐人、陈身道、陈茗屋、陈建华、陈辉、金良良、茆藩、陆康、杨永久、周建国、张炜羽、张铭、张遴骏、费名瑶、高申杰、夏宇、唐存才、唐和臻、涂建共、徐之麾、徐云叔、徐正濂、徐庆华、袁慧敏、黄连萍、黄教奇、矫健、董长剡、韩天衡、舒文扬、童衍方、裘国强、虞伟、蔡毅强、谭力。展览方面,2014年7月举办“海上金石风——社会主义核心价值观篆刻创作主题公益活动”,2015年12月举办“积墨耕石一一社会主义核心价值观篆刻书法创作暨海上印社作品年展”,2016年1月举办“金石齐寿——金石家书画铭刻特展”,2017年7月举办“海上风华——方去疾及韩天衡、陈茗屋、吴子建、刘一闻师生艺术展”,2018年7月举办“光前裕后——江成之篆刻艺术暨藏品展”,2018年9月举办“海上风华——钱君匋与吴颐人、陈茗屋、陆康、徐正濂、舒文扬、裘国强、陈辉师生艺术展”,2019年1月举办“笔墨春秋——吴颐人艺术展”,等等。自办媒体方面,《海上印社》杂志2015年7月创刊,陈佩秋主编,季刊,16开40页,2018年12月出版总第14期;另外主办“上海海上印社”微信公众号。 3、得涧书画研究会 2008年9月20日,得涧书画研究会在莘庄得丘园成立。2014年5月在闵行区社团管理局注册,名称为上海市闵行区得涧书画研究会,性质为社团。刘一闻为创会会长并担任至今,共有会员87名。会内大致存在以刘一闻为师辈的师生关系。单国霖、黄惇、陆康、鲍贤伦、王伟平、陈燮君为顾问,方攸敏、邵琦、祝鸣华、沈嘉禄、唐敬丝、孙志成为荣誉会员,孔小平、方斌、吴友琳、赵勇为副会长,沈爱良为理事长,理事会包括马秋明、文佐、方斌、王谷夫、孔小平、刘一闻、刘楣洪、华远、孙海鹏、孙振民、宋虎、沈爱良、谷松章、李砺、张威、张洁明、张耀东、陈少峰、吴友琳、吴铁群、林尔、赵勇、钟菡、唐建平、黄寿耀、曹荣林、虞伟、管继平、魏晓伟29人。学术委员会成员为王谷夫、孙海鹏、孙振民、谷松章、李砺、钟菡、管继平。研究会以得丘园为活动基地。2016年,刘一闻大师工作室揭牌并举办书画篆刻展,同年在杭州举办刘一闻刻、鲍贤伦书“西湖十景”展,在上海文史馆和香港分别举办红军长征胜利80周年长征地名书法篆刻展。2017年在上海、济南、长沙、杭州、香港五城市举办“紫荆绽放——庆祝香港回归祖国20周年全国书法名家作品巡展”,同年与青浦区书协合作举办“上海之源”篆刻专题展。2018年与浦东万安书画院合作举办书画篆刻展。2015年至2018年,研究会承办的刘一闻、鲍贤伦书法创作学术对话活动分别在浙江、上海、河北、湖南、山东举办。此外还承办刘一闻师生展、刘一闻鲍贤伦书法篆刻展、成语篆刻专题展、扇面专题展等。2014年12月,《得涧年刊》推出创刊号。每年出版一期,2018年12月出版第四期(已总共出版5期)。 4、上海浦东篆刻创作研究会 2015年8月15日举行成立仪式,2017年7月在浦东新区文化广播影视管理局注册,性质为篆刻创作与研究的民办非营利性机构。研究会宗旨是开展学术研究、篆刻创作联络、团结更多有志于篆刻创作、书法创作和研究的人才,推动篆刻艺术创作、印学理论的研究和社会教学,传承光大我国优秀的传统文化艺术。创会会长孙慰祖,2016年10月起张遴骏任第二任会长。顾问吴颐人、孙慰祖、章尚敏,另外顾问江成之、高式熊、张用博已去世。韩天衡任名誉会长,倪强任执行会长,张炜羽、舒文扬、吴越、高申杰任副会长。高申杰兼任秘书长,倪彩霞、孔品屏、季溢任副秘书长。王军任办公室主任,高申杰任教育培训中心主任,李昊任创作交流中心主任,高申杰任印友会会长。研究会成立时有会员53人,现有会员59人,分别为张遴骏、倪强、张炜羽、舒文扬、吴越、高申杰、倪彩霞、孔品屏、李文骏、周建国、杨永久、徐之麾、张勤贤、沈鼎雍、张铭、吕少华、矫健、王军、柴聪、蔡毅强、李昊、韩回之、李峰、何积石、刘葆国、夏伟军、陈玉兴、蒋国良、徐清海、蔡进华、杨建国、郑福莉、黄建军、沈伟锦、吴铁群、唐和臻、夏宇、丁剑波、孙膑、曹继锋、姚杰、温尔刚、谭力、李子仲、丁俊、葛栋、季溢、陈才、周景明、董少校、倪一凡、董佩君、沈张灯、张宇、陆佳唯、张忆鸣、张学津、董长剡、张青。研究会得到东元农业资助,活动基地位于浦东该公司“海上桃花源”内。每年春季和秋季共举办两次雅集,其中秋季雅集举办篆刻公益大讲堂、年度学术报告。曾前往苏州、长沙、成都、临安等地举办篆刻联展。2018年10月举办“浦东篆刻会印友会暨首届篆刻公益研修班篆刻作品展”。举行以桃花相关主题篆刻集体创作,出版《印面桃花——历代咏桃词篆刻集》《印面桃花——历代咏桃诗篆刻集》《印面桃花——历代咏桃文篆刻集》。2018年起以儒家经典为主题的篆刻集体创作出版《金声玉振——儒学经典篆刻•大学卷》。与上海市青年书法家协会联办两期青年篆刻研习班,2018年起举办“浦东篆刻会首届篆刻公益研修班”。2016年5月《印苑》创刊,半年刊,16开64页,2018年10月出版总第6期。 5、上海市青年书法家协会 即上海市青年文学艺术联合会书法专业委员会,1985年成立,宗旨为服务青年书法人,展示海派书法新力量。2015年3月24日举行换届会议,现任主席卢新元,副主席兼秘书长江鹏,副主席为叶如兰、孙建军、朱银富、张丰、张恒烟、张洁明、张新峰、杨贤淼、金良良、唐吉慧、章宏伟、彭烨峰、赵冠军、方存双、李滔,目前有会员890人。自建立起历任主席为吴建贤、戴小京、徐庆华、张卫东。2015年7月17日起运行“书画光影”微信公众号。2015、2016年协办上海青年篆刻研习班,2017年举办工稳印风网络篆刻大赛,2018年举办首届上海青年篆刻作品展。2017年1月6日,上海市青年书法家协会篆刻研究会成立,主任金良良,副主任兼秘书长潘峰,副主任有冯磊、叶如兰、李滔、李子仲、唐吉慧、谭䬅等,110人参加青年书协篆刻研究会。 6、秋石印社 1986年10月成立,系上海师范大学的大学生篆刻社团,归该校团委主管,宗旨是继承和弘扬我国传统艺术,研究篆刻理论和技法,丰富校园文化生活,提高大学生的艺术修养。社长高艳,指导教师唐之鸣,在校社员300多名,有徐汇总社和奉贤分社两个活动中心。创社时,首任社长陈杰,唐之鸣指导,顾问有刘一闻、吴颐人、高式熊、童衍方、陆康、吴友琳、李强等。其后社长有司彦斌、沈爱良、朱家旋、周景明、陈翠娥、蒋志远、潘雷莺、艾国培、姜雪峰等。1988年3月举办首次印展,1992年10月《秋石印社作品集》由上海学林出版社出版,1993年入编《中国印学年鉴》。1997年创作《香港地名印谱》,制成挂轴和册页,由上海历史博物馆收藏。2005年《雅典奥运印谱册页》和《雅典奥运印谱挂轴》分别获得第一届全国大学生艺术节上海赛区一等奖和二等奖,在上海大学艺术中心展出。2006年举办“青春颂,金石缘”上海师范大学秋石印社成立20周年社员作品展。2007年,为庆祝香港回归十周年创作“十载辉煌”组印,在“纪念香港回归祖国十周年中华书画作品大赛”中获银奖。2008年,印社约40名新老社员参加“情系四川,爱满浦江”阳光夏令营活动,为都江堰师生刻制258枚印章作为礼物。2011年举办秋石印社成立25周年成果回顾展。2016年举办“一枝一叶总关情”秋石印社30周年作品展,《三段锦》《学记印谱》《琢印·鉴堂课徒稿》《印谱佛说四十二章经》印行。2000年和2002年被命名为“上海高校明星社团”,2006年2月被团中央、教育部、全国学联授予“全国优秀学生社团”称号,2015年获评“2015年度全国优秀百佳国学社团”。1995年始印行《秋石印苑》杂志,每年一期。 7、宝灵印社 1990年5月成立,毗邻宝钢,黄连萍、吴山南为发起人。2003年10月参加“西泠印社百年社庆国际印社联展”并收入作品集,时任社长黄连萍,副社长吴明强,秘书长孟卫星,有社员14人。2012年11月举办“星月妙香——上海宝灵印社社员作品展”。2013年10月参加“印汇天下——国际印社联展”并收入作品集,当时有社员20人。因黄连萍不便受访,印社其后活动情况暂不详。 8、上海东方印社 1997年4月25日成立,是上海市总工会、上海市工人文化宫联合举办的上海东方书画院下属团体。宗旨是继承和弘扬我国传统艺术,研究篆刻理论,探讨篆刻技法,开展艺术交流与创作。目前名誉社长蔡国声,顾问吴申耀、陈身道,社长范振中,副社长李文骏、周建国、吴承斌,共有会员57人。在印社媒体方面,1998年1月5日创办季刊《东方印林》,11年间共出版47期,后休刊;2009年在网易建立东方印社博客;2016年3月设立“上海东方印社”微信公众号。在篆刻创作方面,1999年至2009年集体创作《中华民族印谱》《中华雄关印谱》等6部原拓本印谱。2009年2月第二部《中华民族印谱》单册以汉语、英语、日语三种语言出版,并集资印行《东方印社十周年雅集》,皆由中国书画出版社出版。在展览方面,2002年举办东方印社成立5周年书法篆刻作品展,32人参展;2017年4月举办东方印社20周年篆刻展,吴申耀、范振中、李文骏、周建国、张勤贤、黄建军、王强、徐亚平、沈建国、戴一峰、张遴骏、周殿鹏、杨永久、顾红生、鲁峰、江德兴、郑小云、谢远明、陆惠忠、矫健、沈伟锦、张炜羽、王英鹏、王道雄共24人参展。 9、浦东印社 2000年10月成立,为浦东新区篆刻家及爱好者为主的书画篆刻团体,艺术上追求“朴雅清正”。社长唐子农,副社长张遴骏、高申杰,秘书长矫健,名誉社长余雅文,名誉副社长陈世雄、周爱华,社员有李文骏、唐之鸣、李昊、吴铁群等30多人,特邀社员鲁峰、张勤贤、蔡毅强、黄建军等11人。2001年5月《浦东印社雅集》由上海书画出版社出版。2002年6月作品入选《印林撷英——全国当代印社社长篆刻集》,2003年11月作品入选《西泠印社百年社庆——国际印学社团精品博览》,2013年10月参加在上海宝山举办的“江映华章——长三角三省一市十印社篆刻精品联展”。 10、棠柏印社 2004年1月8日成立,宗旨是继承和弘扬我国的传统艺术,研究篆刻理论与技法,开展艺术交流与创作,提高印社同仁的艺术修养,为推动全国印坛的发展作出贡献。社长高式熊(已故),执行社长张勤贤,副社长王道雄、鲁峰、范振中、黄建军。曾设艺术顾问韩天衡、童衍方、刘一闻、董之一,名誉社长管宝龙(已故)、朱德瀛、沈立恭。社员约50人,以民建会员为主,活跃者20多人。目前拥有上海静安雷允上、崇明、长兴岛以及无锡共4个创作基地。2008年承办“迎奥运当代著名篆刻家作品邀请展”,2009年承办“迎世博中华书画印大展”,作品集《当代著名篆刻家作品集》和《中华书画印大展作品集》皆由中国书画出版社出版。2013年10月参加杭州“印汇天下——国际印社联展”。2004年6月15日创办报纸《棠柏印社》,8开四版,至2014年12月10日出版第25期,后休刊。前18期报头由王康乐题写,后7期由韩天衡题写。上海民建书画院于2006年注册成立,与棠柏印社为两个机构、一套成员。 11、希望印社 2008年5月成立,全称上海市徐汇区康健希望印社,是上海首个由社区戒毒康复人员组建的艺术团体,由徐汇区禁毒办和康健街道主管。创社社长陈士嘉,副社长孙映,秘书长许晓敏。累计开办11期篆刻班,服务对象共90名,其中坚持刻章的社员35名,总共已刻印8000多方。篆刻教学活动起到显著戒毒效果,复吸率从原先的10%下降到1%左右,成为“篆刻疗法”。印社在康健街道综治办公室设有80平方米作品展区。2008年印行《康健希望印社篆刻作品集》。2009年接待“万国禁烟会”20多个国家和地区100多位代表参观,创作23方“万国禁烟会百年纪念”印章赠送外国代表团负责人。每年6月26日“国际禁毒日”之际举办艺术节,包括2014年“篆刻抒真情,山水颂祖国”康复人员大型艺术展,2015年“远离毒品,健康生活,拥抱美好人生”康复人员大型艺术展,2016年“秀我才艺,亮我风采”康复人员大型艺术展。2018年举办举办“迎康健希望印社成立十周年大型艺术展”。 12、罗星印社 2009年9月成立,位于上海市罗星中学,系初中学生校园社团,指导教师施锋。篆刻教学活动覆盖3个年级约60名学生,以陶瓷印为主要材质,兼及瓦当、黑陶板雕等衍生品创作。出版校本课程《方寸古韵》。2013年12月,由上海市教委教研室主办的上海市初中篆刻教学主题教研活动在罗星中学举行。2014年11月,参加上海学校少年宫篆刻主题展示活动。2018年11月,由上海大学美术学院和上海市教委教研室主办的国际美术教育研讨会(篆刻)观摩活动在罗星中学举行。2011年以来连续五轮被评为金山区民族文化技艺培训特色项目,2014年9月被评为上海市中华优秀传统文化和非遗传习基地。 13、宝钢印社 2010年10月成立,隶属于宝钢股份工会文体部,旨在弘扬传统文化,团结广大社员,创作出有时代特征的精品,为企业的精神文明建设作出贡献。社长张遴骏,副社长刘庆荣、蒋英,秘书长张仁彪,社员有左文发、郑小云、杨建华、周殿鹏、蒋元林、沈伟锦、王健玉、秦峄宁、刘继鸣、王晓薇、李大棵、王磊等16人。2013年10月举办“江映华章——长三角三省一市十印社篆刻精品联展”,2016年4月出版《宝钢篆刻》作品集,2017年7月《书法》杂志专题介绍宝钢印社。 14、东园雅集 2011年成立,成员基本曾为上海师范大学秋石印社社员。成立以来召集人分别为沈张灯、丁俊、葛栋、陆佳唯、金良良,成员共15人。2011年创作《小重山》组印,2015年10月举办“三段锦——东园雅集篆刻展”并印行作品集,2016年3月创作《红楼梦曲》组印。2016年7月举办“风雅颂——东园雅集丙申作品展”,并印行《东园雅集丙申作品集》。2017年《诗经选刻》组印结集。 15、海上印社 2012年9月28日上海市人民政府侨务办公室国内处复函上海市华侨收藏协会,同意成立海上印社,与上海市华侨收藏协会篆刻专业委员会一同运作。海上印社宗旨为研究印学,交流印艺,叩石问刀,共同进步。名誉社长韩天衡,顾问蔡国声、孙慰祖、陈穆之、童辰翊、陈身道、徐庆华,监事长沈洪波、高占交,监事王晓军、洒海涛,社长徐谷甫,副社长韩回之、黄连萍、朱晓东、吴天祥,秘书长郑永茂、陆金良,常务理事李文骏、吴承斌、张遴骏、都元白、戴一峰、陈建华、孙佩荣、蔡毅强、裘国强、周柬谷、杨永久、矫健、沈鼎雍、王军、张铭、唐和臻、吕少华、张炜羽、高申杰、李昊、金良良、夏宇,理事阮雍军、吴栋根、郑福莉、曹云、唐吉慧、张铭(诗言)、叶如兰、王道雄、季金龙、齐洪建。2013年6月18日,延安中路841号梅园村饭店挂牌成为海上印社活动基地。2014年5月在桂林公馆承办海上甲午雅集展、徐谷甫师生艺友作品展。已注册“海上印社”商标和“haishangyinshe.com”互联网域名。 16、寄云阁印社 2002年发端,2013年元旦在上海多宝楼成立。宗旨为推广印人、印事、印石、篆刻交流、兼及书画,关注大金石范畴。创社社长罗刚,名誉社长徐梦嘉,顾问钱文忠,副社长袁慧敏、杨祖柏、张铭,会员约20人。2013年10月参加“印汇天下——国际印社联展”,2017年12月在朵云轩举办“景云生研”海上文房集雅。2015年10月开通“寄云阁印社”微信公众号。2018年5月在国家工商行政管理总局商标局注册“寄云阁印社”书法篆刻图形商标。2019年1月活动地点迁至中福古玩城。 17、鲁庵印泥传习所 2013年1月31日,上海静安区国宝鲁庵印泥制作技艺传习所揭牌,位于上海石门一路15号。是静安区文化局下属全额拨款事业单位,由静安区文物保护研究中心主管。高式熊(已故)作为国家级非物质文化遗产“鲁庵印泥”制作技艺传承人,担任所长,陈标任常务副所长。传习所展览与办公场地共300平方米,常规展示鲁庵印泥历史沿革、制作印泥的材料与工具等,接待来宾时演示印泥制作过程。曾到华东师范大学、上海市五四中学、奉贤实验学校等举办鲁庵印泥传习工坊,开展公益传习普及活动。不定期邀请篆刻家到传习所,为篆刻爱好者和收藏爱好者提供藏印票,将篆刻艺术与印泥技艺融合在一起。藏印票活动每月举办一期,已累计举办50期,陈茗屋、徐正濂、张遴骏、张铭、周建国、吴承斌、杨祖柏等篆刻家担纲嘉宾。目前传习所正在筹备成立国宝鲁庵印泥印社,面向使用者群体推广印泥文化,弘扬篆刻艺术。 18、中华铁笔会 2014年1月成立,系以徐梦嘉师生为主的书画篆刻团体,成员65人,上海、台湾地区和其他省份各约占三分之一。创会会长徐梦嘉,副会长徐兵刘小虎、罗刚、柴聪、刘小虎、曹醒谷;秘书长梅崇光,副秘书长陈元龙、陈亚奇。上海地区顾问有林子序、谢克平、叶雄、许根荣、李醉、奚文渊、顾顺麟。2014年出版印刷本《琢斋印存》,举办中华铁笔会书画篆刻展,与日本随风会在日本京都举办联展。2016年出版钤拓本《徐璞生篆刻》,捐赠西泠印社、上海图书馆等。2018年参加在浙江平湖举办的国际印社联展。近年在《书画研究》发表“甲文美印”“铁笔柔琴”等中华铁笔会成员专题组印。 19、上海名家艺术研究协会篆刻研究会 2015年3月31日成立。顾问韩天衡、骆芃芃、陈穆之、蔡国声、董杨、孙慰祖、陈茗屋、徐庆华、刘亮、周嘉、陈国庆、张原野、林子序、濮茅左、王运天、郭同庆,会长徐谷甫,副会长潘文都、韩回之、黄连萍、吴天祥、董长剡、李夏荣、董扬、吴苇、蔡梓源、杨广泰、魏昆、梁章凯、郑新林、彭世柱,常务秘书长郑永茂,秘书长陆金良,副秘书长夏俊、朱欢笑,会长助理李自强,会长副助理郑屹,常务理事李文骏、吴承斌、都元白、戴一峰、张遴骏、陈建华、孙佩荣、蔡毅强、裘国强、沈鼎雍、李夏荣、周柬谷、杨永久、矫健、王军、唐和臻、吕少华、张炜羽、高申杰、李昊、金良良、夏宇、钟少龙、赵强,理事吴栋根、郑福莉、曹云、唐吉慧、张铭(诗言)、叶如兰、王道雄、季金龙、齐洪建、郑伟、章胜建、戴志昕、司徒碧琪、林少华、梁冰,监事长高占交、王晓军、李国伟、洒海涛,监事赵宏、俞智伟、管治忠。2014年5月协办海上甲午雅集展、徐谷甫师生艺友作品展,2016年5月举办徐谷甫师生书画篆刻展。(上海名家艺术研究协会成立于2013年11月1日,是经上海市委宣传部批准,上海市社团管理局登记注册的社会团体法人组织,系上海市文学艺术界联合会属下的省级协会,首任会长曹公度。) 20、云间印社 2015年7月成立,社长施斌,秘书长袁远,顾问蔡毅强,有社员王国祥、姚志农、黄瀚、俞峥、陈文雯、杨靖、成元、陈伟、吴建民、王酉博、朱振安、贡文伟、饶印华、石霞、徐陆均、熊祺韫、马刘杰、刘建、陆振英、浦骏、陈宝麟、俞从勋等25人。已举办十多次雅集活动,多次参加长宁区书协举办的展览。 21、杨高印社 2015年9月成立,位于上海市杨浦高级中学,系高中学生兴趣社团。图书馆教师陆勇发起,外聘葛栋、陆佳唯担任指导教师。经常参加篆刻兴趣课程的学生约20人。设有专用活动室,配备一定艺术类图书。连续4年在新春佳节之际为全校师生书写福字送春联。学生及导师作品多次刊登在校刊《新绿》。2016年底,获得校名誉校长于漪题写社名。 22、海上小刀会 2015年12月27日在上海豫园举办首次雅集,宣告成立。成员包括陈建华、孙佩荣、黄连萍、张铭、杨祖柏、张炜羽、夏宇、李滔共8人,按年龄排序,不设首领,筹办活动时轮流负责。开展道德经、论语、核心价值观、新春贺岁、文心雕龙、孟子等十数次主题创作。2017年1月在上海交通大学举办“印中乾坤——首届海上小刀会篆刻展”,3月举办“印中乾坤——海上小刀会篆刻艺术复旦展”,12月在云洲古玩城举办“海上小刀会篆刻展”。2018年5月在浙江天台山举办“海上小刀会篆刻展”,7月在山东济宁举办“沪鲁篆刻家孔孟之乡交流展”,2019年1月在艺苑真赏社举办海上小刀会成立三周年书法篆刻作品观摩展并出版作品集。 23、华亭雅风印社 2018年初在松江成立,全称为上海松江区华亭雅风印社,得到松江区文联、区书协支持。正在向松江区民政局申请社团登记。活动地点位于松江区永丰街道文化活动中心。社长王英鹏,副社长何伟康,社员有任昱、东方、金明朗、任行付、王拿云、冯光群、丁伟国、佘延兵、钱晨、王丽娟、沈军、钱岚、刘贤龙、阙荣萍、鲍继武、曹随、任彦龙、刘亮、蒋继锋、李莉、董磊、刘亮、沈朝晖、谢贵民、盛晴、杨惜燕、颜萍、武炜、孔祥侃、陆群、姚红等。印社成立后创作松江区新浜镇村名组印,2018年6月在上海文艺出版社出版《铁笔抒乡愁》。 24、春泥印社 1986年1月成立,挂靠上海光学机械厂工会委员会。1993年入编《中国印学年鉴1988—1992》,按照当时介绍,社长张自强,秘书长王政霖,社员裘国强、黄连萍、张屏山、丁志平、高金铃、张雅琳、丁祖敏、徐铭、缪立强、王琦、王帼英、朱大伟、费君华、潘志刚、沈慧兰、梁成山、王锶焰、杨茂国、林坚、陈云祥等22人。1986年1月起不定期出版《春泥》小报,16开二版,每期印250份,至1992年统计时已出版30期。据丁祖敏介绍,印社活动较少,后趋于消散。 25、三原色印社 1986年9月成立,主管单位为长宁区文化局,1991年9月由长宁区民政局办理社团登记手续。1990年参加全国印社篆刻联展并入编《全国印社篆刻联展作品集》,1993年入编《中国印学年鉴1988—1992》。按照当时介绍,社长李兴亚,副社长汪亚卫、李陆根,秘书长汪亚卫,副秘书长陆连兴,社员有方乾忠、杜成基、李栋梁、江寿传、宋剑藩、郁杏根、郁志良、陆全良、陈少华、邵建荣、高金龙、胡敏豪、胡晓虹、冯济群、倪佳生、俞岚、翁剑波、刘炳良、周立民、郇成栋、汤黎健、袁安康、薛秋康、戴荣坤、陆建兴、金志勇等,印社主办书法篆刻展览6次、印学研讨会5次、书法篆刻创作班4期。内部出版社刊《朱白黑》,1988年10月创刊,8开二版,不定期出版,每期印刷1000份,至1992年统计时已出版11期。印社其后活动情况不详。 26、邓散木艺术研究社 1987年10月24日成立,全称为上海市闸北区邓散木艺术研究社,由闸北区文化馆主管。顾问张建权、赵林,社长叶隐谷,理事夏宇、赵希玲、武先红、戴志昕、周慕谷,社员有受谷(即夏宇)、曹志明、张毅、吴剑虹、施逸明、陈世瑶等。曾在上海、镇江等地举办社员作品展。1990年1月入编《全国印社篆刻联展作品集》。据夏宇介绍,1991年叶隐谷去世后,研究社趋于沉寂。 27、东庵印社 1988年12月成立,主管单位为浦东新区文化馆,1992年由上海市民政局办理社团登记手续。1993年入编《中国印学年鉴1988—1992》。按照当时介绍,共有社员20多人,联系人袁建新。1988年主办东庵书法篆刻展,1989年主办唐子农金石书画展,1990年主办海上十二人书展,1991年主办浦东地区书画联展,1992年主办艺舟书展。印社其后活动情况不详。 28、孟海印社 1992年11月5日,上海教育学院孟海印社成立,是中文系自学考生组织的艺术团体,前身为该学院以学生为主的乐石印社和张撝之教授领衔的金石书画研究会,取此社名旨在纪念同年去世的沙孟海。创社社长方正之,常务副社长陈士嘉,副社长陶为浤、林春华、涂建共、严兆清,秘书长梅月龙,常务副秘书长宣坚毅,副秘书长吴超、杨建臣、张汝澜、崔根强,名誉顾问周建国、蔡毅强,学术中心主任裘国强,副主任杨静、赵毅颖,社员有杨靖、朱俊华、褚建荣、汪廷芳、钱树湘、潘静芳、朱中华、旋展、马小华、陆金根等。印社成立初期,名誉社长毛节民,艺术顾问钱君匋、叶露渊、高式熊、吴长邺、陈茗屋、徐云叔、祝遂之、于长寿等;办有社刊《乐石》。1993年印社入编《中国印学年鉴1988—1992》。1994年6月4日,与卢湾区图书馆合办钱君匋诗歌研讨会。8月起与静安区文化馆合办篆刻班,历时2年。1995年10月举办孟海印社三周年作品展。1996年10月,与《新民晚报》共同开展“读书乐”刻印活动,历时2年。1998年上海教育学院并入华东师范大学,随后印社更名为为华东师范大学孟海印社,挂靠华东师范大学团委、自学办、中文系团学联。2002年11月9日,举办庆祝孟海印社成立十周年座谈会暨作品展。其后,公开活动渐少,偶举办小型聚会。社员以华东师范大学毕业生及相关人士为主,并非在校学生。施元亮、蔡天石曾任副社长,陈士嘉2008年创办希望印社,宣坚毅近年在华东师范大学兼职讲授书法篆刻。 29、上海西泠印社 1903年,吴隐创办上海西泠印社,经营印泥等材料、接洽篆刻业务并出版印学著作。他和叶铭、丁仁、王禔另在杭州创立西泠印社。上海西泠印社开发潜泉印泥品牌,出版《缶庐印存》4集、《苦铁碎金》4册以及《赵撝叔印谱》《西泠八家印宝》等。1922年吴隐去世,其子吴熊和吴珑成为上海西泠印社第二代传人。1934年兄弟分家,吴熊经营“西泠印社书店”,吴珑另址开设“上海西泠印社潜泉印泥发行所”。1956年公私合营,丁卓英出任私方代理人。“文革”期间改名“上海印泥厂”,1981年恢复使用“西泠印社”名称,1993年称为“上海西泠印社”,2001年改制为上海西泠印社有限公司。曾举办85周年、90周年、95周年社庆活动。新世纪之初,上海西泠印社起诉杭州西泠印社销售印泥时侵权,不当使用上海西泠的注册品牌。经国家工商局商标局调解,杭州西泠印社不再使用相关印泥品牌,赔偿6万多元。其后上海西泠印社未举办大型社庆活动。曾获“中华老字号”“上海市著名商标”及“全国工艺美术业重质量守信用诚信联盟单位”等荣誉称号,旗下潜泉印泥制作技艺2009年被列入上海市非物质文化遗产。公司位于黄浦区江西中路105号204室,设河南南路279号门市部,经营范围包括制造印泥和印油,销售文房四宝、印章、印泥,以及字画装裱等,印泥远销日本、东南亚。有上海工艺美术有限公司、顾锡洪和段玉敏3家股东,监事曹东明。顾锡洪担任上海西泠印社社长三十多年,2017年底退休,将部分股份让出,目前上海工艺美术公司持股70%,所以上海西泠印社属于国企。 此外,上海篆刻界有一批师生同门,大致具有篆刻团体属性,只是由于此类组织以师生关系为情感纽带,开放性弱于一般团体,典型代表为韩天衡、徐正濂、孙慰祖3家师门。以韩天衡师生为主体的百乐雅集有成员300多名,1989年4月印行《百乐斋同门印汇》,截至2018年10月共举办13届百乐雅集韩天衡师生书画印展,地点涉及杭州、济南、宁波、成都等。徐正濂印友会以徐正濂师生为主体,当初函授班有在册学员累计338人,编外学员数十人,相当大部分来自上海之外的省份。2014年9月28推出“徐正濂艺术网”微信公众号,2015年8月《徐正濂印友会艺报》创刊,同年印行《徐正濂篆刻函授二十周年纪念暨徐正濂印友会作品集》。问印公社以孙慰祖师生为主体,设有“问印公社篆刻创作研究基地”。2015年开通“问印公社”微信号,举办“纪念抗战胜利70周年”问印公社成员抗倭主题篆刻创作。这些师门具备成为一般意义上篆刻团体的潜质。 上海还有一些区级书协、行业书协、书画院,部分高校、企事业单位内部有书画篆刻相关社团,这里不再一一列举。随着近年“篆刻艺术进校园”活动的开展,众多中小学、职校开设篆刻类课程,成立兴趣小组或印社。如虹口区第二中心小学建立汉韵印社,印行篆刻校本教材《印集》,学生作品集《相印成趣》也结集成册。上海交通大学附属实验小学开办交小印社,面向四年级学生开设篆刻拓展课,近30人参加,2018年有两件作品入围全国中小学师生书法篆刻展示交流活动。上海市行政管理学校、亭林中学、华东模范高级中学等也开展了篆刻教学活动。

(二)发现、思考与建议 通过现场走访上海书协、海上印社、棠柏印社、寄云阁印社、鲁庵印泥传习所,兼借助电话、微信、短信等现代通讯手段联系众多篆刻团体负责人和知情者,本人采集、梳理出累计34家篆刻团体基本信息,得到一些发现和思考,并尝试为上海篆刻团体发展提出建议。 1、篆刻团体在很长时间里是上海篆刻发展的短板 不少人喜欢用“半壁江山”这个词描述上海的篆刻水平与地位。这在特定时间、特定领域或许成立,比如民国时代汇聚了一批实力派印人,1961年上海中国书法篆刻研究会开风气之先,但如果把“半壁江山”用于概括新时期上海篆刻团体状况,则未免过于乐观。应当承认,就篆刻团体而言,很长时间里是上海篆刻发展的短板,不仅称不上“半壁江山”,甚至不能算入主流,只是处于边缘角色。这主要体现为篆刻团体数量少、具有显著持久影响力的篆刻团体数量少。 以西泠印社举办的历次印社联展和汇编活动为例,上海皆表现平平。1990年全国印社篆刻联展总共有122家团体参展,上海为邓散木艺术研究社、三原色印社2家,占比1.6%。1993年出版的《中国印学年鉴1988—1992》收入全国313家印社,上海为春泥印社、三原色印社、秋石印社、东庵印社、孟海印社、邓散木艺术研究社、上海收藏欣赏联谊会书画金石分会7家,占比2.2%。印社数量较多的省份包括浙江41家、江苏33家、安徽24家、黑龙江18家、河南16家、辽宁15家、山东15家、台湾15家、北京13家、陕西10家、福建10家、四川8家,上海与江西并列排在全国第13位。2003年国际印社联展全国有64家印社参展,上海为宝灵印社、东方印社、浦东印社3家,占比4.7%。2013年国际印社联展全国有63家参展,上海为宝灵印社、寄云阁印社、棠柏印社3家,占比4.8%。虽然可能存在统计遗漏因素,但其他省份也会有未列入统计的情况,按照同类比较原则,作出上海篆刻团体与其他省份相比不占优势的判断,应无疑义。 上世纪80年代是篆刻社团风起云涌的时代,全国涌现出大批印社,一部分活跃至今,成为当地的文化招牌,如1984年成立的江苏东吴印社、1985年成立的河北沧海印社、1986年成立的浙江青桐印社、1987年成立的江苏南京印社等。沧海印社为30周年社庆出的书有厚厚三大本,蔚为壮观。南京印社《印说》杂志坚持艺术学术品位,至2018年底已出至总第65期。同期问世的上海篆刻社团不仅为数甚少,持续开展活动至今者仅有秋石印社一家而已,属于高校里的学生社团,更多印社则在时间冲刷中消失了踪影。 上海篆刻团体力量薄弱存在两个可能的原因。一是上海书协汇聚了大批实力强劲的篆刻家,一家独大,在事实上发挥着大型印社的作用。二是上海的城市性格与文化生态使然,这里的人崇尚独立自由,经济条件也过得去,从事篆刻带有“玩”的性质,没有那种抱团取暖以改善个人生活境遇的紧迫性。这样,本来结为印社就不太多,活动也有一搭没一搭,办着办着就散架了。 2、最近五年上海迎来新时期篆刻发展第二个黄金期 改革开放以来,经济社会持续发展,篆刻处于历史上少有的繁荣境况,以至于有不少学者将新时期篆刻称为历史上的第三座高峰。今天看来稀松平常的秦汉玺印、明清流派篆刻“两高峰说”,当初却是石破天惊的事。1980年,方去疾著《明清篆刻流派印谱》和韩天衡执笔的《中国篆刻艺术》相继出版,为“明清流派篆刻”命名。韩天衡继承由来已久的“印宗秦汉”思想,结合“明清流派篆刻”命名,提出“两高峰说”,对于人们认识、借鉴传统具有明晰的辨识作用和直接的指导意义,成为新时期篆刻理论的重大创新和上海对中国篆刻的贡献。 回头看1980年代,上海篆刻事业如火如荼,堪称新时期篆刻发展的第一个黄金期。1977年创刊的《书法》杂志致力于推动书法篆刻,成为全国篆刻人敬仰的媒体平台,1983年主办全国首次篆刻征稿评比尤其得风气之先,点燃老中青几代印人的创作热情。八十年代中期韩天衡以悍霸印风引领潮流,模仿者众,成为显赫一时的“韩流滚滚”现象。上海书店出版社推出当代名家系列印谱,自1985年《韩天衡印选》始,至1998年出版不下27种(目前可见者)。1988年出版的《吴子建印集》影响数十年,一举奠定吴子建在鸟虫篆门类的稳固地位,他此后长时间沉寂,迟至2015年才出版新的印谱。尽管1980年代上海缺乏在全国有影响力的篆刻社团,然而此方面的弱项并不足以掩盖当时上海篆刻的总体优势地位,当初盛况是今天的上海篆刻人足以自豪的。 应当欣喜地看到,最近五年上海正迎来继1980年代之后,新时期篆刻发展的第二个黄金期,突出的表现即为篆刻社团的迅猛发展势头。2014年5月,成立六年的得涧书画研究会在闵行区社团管理局注册,年底创办《得涧年刊》杂志,从传统师生雅集转型为现代意义上的社团,跃入快速发展的新轨道。同年7月18日,上海海上印社举行成立仪式,副社长与艺委会几乎囊括20世纪四五十年代出生的当代篆刻名家,社员整体创作实力强劲,成为真正意义上的省市级印社。不仅如此,海上印社还创造出一系列制度成果,包括理事会与艺委会“双会并行”的运作机制、理事单位的设置、与政府的紧密合作等,为上海篆刻团体向兄弟省份奋起直追乃至弯道超车提供了示范,旗下《海上印社》杂志成为目前上海唯一的篆刻季刊。2015年8月15日,浦东篆刻会在企业资助下成立,坚持举办春秋两季雅集、出版半年刊《印苑》、集体创作主题篆刻、走出上海与外省联合办展,等等,显示出一家年轻印学团体的健朗性格。年底成立的海上小刀会不设首领、充分体现每个成员的能动性,频繁的主题创作、一系列展览活动让这个“小”团体异军突起,形成引人关注的“小刀会现象”。可以说,2014年和2015年堪为上海篆刻发展的闪亮年份,海上印社、得涧书画研究会、浦东篆刻会、海上小刀会成为上海新兴篆刻团体的“四大金刚”,不仅产出显著的创作、展览、出版实绩,而且代表了不同的团体组织类型,既错位发展、各具特色,又阵容壮观、形成合力,在上海书协之外,向全国其他省份树立起上海篆刻的崭新形象。 另一些事件和现象可作为“新时期上海篆刻第二个黄金期”命题的注脚。中华铁笔会、云间印社等新团体成立,体量虽不及“四大金刚”,仍团结起一方力量,让篆刻组织百花齐放。以2015年10月“篆刻观察”微信号开通为标志,篆刻观察工作室致力于开展上海当代篆刻评论与研究,连续四年推出年度盘点,发表十多位篆刻家个案研究和大量篆刻活动动态,就师徒授受现象、篆刻家润例等加以揭示推动,并对部分现象展开批判,激浊扬清,作为一家民间机构发挥出促进“上海当代篆刻”概念显形的积极作用。此外,2017年上海市首届篆刻艺术展、2018年首届上海青年篆刻展、首届全国大学生篆刻大展相继举办,一个个“首届”推动着篆刻之于书法的独立性,具有开辟历史、引领未来的非凡意义。 3、发展本土化团体是推动上海篆刻繁荣必由之路 作为一种历史悠久的艺术门类,篆刻的传承有多种途径,包括师徒授受、同仁结社、校园教育、社会培训等,其中同仁结社是篆刻社会化、专业化的至高体现形式。篆刻团体如同牵引这门艺术向前发展的强大引擎,直接带动群体创作、公开展览、社刊出版、办班培训等各项工作的活跃。发展本土化社团是为篆刻涵育土壤之举,也是推动未来上海篆刻走向繁荣的必由之路。 如同教条主义者“言必称希腊”一样,篆刻界部分人那里存在“言必称西泠”的误区,认为成为西泠社员才算牛,否则不行。但凡对西泠印社吸收新成员流程有所了解就会知道,每年全国入社者凤毛麟角,落到上海这里可能只有一个两个幸运者,甚至几年也没有一个,加入西泠成为带有博弈性质的小概率事件。有位多次入选全国和西泠重要篆刻展赛乃至获奖的上海篆刻家,持高式熊、韩天衡介绍信和个人作品等申请加入西泠,结果资料寄出后石沉大海,对其近乎羞辱。西泠印社凝聚着百年文化底蕴,固然值得尊敬,对于上海的篆刻事业来说,却是远水解不了近渴。篆刻家们有必要走出“言必称西泠”的误区,走就近抱团立业的正道。篆刻观察工作室制作2019年篆刻润例汇编时,在中国书协、上海书协、西泠印社三种专业身份之外,加注海上印社身份。如陈茗屋先生所说,海上印社社员的篆刻水平水平并不比西泠差,在艺术上不宜妄自菲薄。一步一个脚印扎扎实实走下去,若干年以后,今天生龙活虎的篆刻团体可能成为本土的明星品牌。 在调查中发现,一批上世纪80年代诞生的印社在时间的流逝中变得式微,新近成立的部分篆刻组织也存在架势大而活动少的弊病。须知,运营篆刻团体需要做大事业的使命感与责任感。人的生命在于运动,一家篆刻团体的生命在于不断开展各种活动,当雅集创作、同仁展览、社刊出版等活动趋于消失时,哪怕有社长、荣誉社长、顾问、理事等一长串名单,这样的印社也产生不了多大的作用,反而存在官僚化、庸俗化之嫌,为人诟病。篆刻艺术本身是一种值得追求的目标,不能奔着名与利去应付一家印社。 也有一些人堪为篆刻界楷模。陈睿韬接手海上印社后,几年里极少休息,周二到周日去印社上班,周一到上海书画院处理工作,为海上印社的快速崛起立下汗马功劳。张勤贤十几年来力撑棠柏印社,社刊累计出版25期,社员们至今经常举办雅集活动,他办印社的一个体会是,“开展活动需要用钱的时候我来出,印社挣到钱的时候大家都有份。”两位印社工作主持者体现出做事业的公心和责任心,令人肃然起敬。 每家篆刻团体负责人都应当树立“百年老店”意识,关注人才梯队建设,特别是内部制度建设,让团体传承下去,走向成长壮大,尤其要避免后继无人的窘境。拿办刊来说,从办起刊物到成为《西泠艺丛》那样的正式出版物、《中国书法》那样的核心期刊,中间还有长长的路要走。1980年代红红火火的篆刻团体中,曾经为上海撑起门面的春泥印社、三原色印社、东庵印社等如今已难觅踪影,都是非常可惜的。这些印社的境遇值得当今有志举办篆刻团体者深思。 篆刻团体的繁荣需要篆刻人自身努力,更离不开社会各界的支持,政府部门和实业界当与篆刻团体形成发展合力。当今尚有众多印社处于未注册状态,市区两级文联、文广部门应及时伸出援手,为有需要办理“准生证”的篆刻团体提供便利。各区和街道的文化馆、图书馆等要抓住当今篆刻团体蓬勃发展、部分尚无法落户的时机,将篆刻团体引入,带动一方文化事业。普陀区与海上印社建立战略合作关系后,海上印社成为区域文化亮点,甚至列入普陀区改革开放四十年来重要文化成就。东元农业、得丘园、雷允上等企业为篆刻团体提供活动场地和经费,既是践行传承传统文化的社会使命,也在奉献中增加社会美誉度。 在此郑重倡议,上海各篆刻团体紧密团结起来,共同成立上海篆刻团体联盟,定期举办联合展览,作为整体向兄弟省份展示上海的篆刻实力,时机成熟时邀请外省乃至国外篆刻团体一起办展,推动篆刻艺术发展迈上新高度。

致谢 本报告参考《民国书法篆刻史》《全国印社篆刻联展作品集》《中国印学年鉴1988—1992》《印汇天下——国际印社联展图录作品集》《上海市首届篆刻艺术展作品集》等图书,以及黄可撰《由海上印社想及上海西泠印社》、董少校撰《“明清流派篆刻”的命名与“两高峰说”的当代意义》等文章。调查过程中得到诸多前辈同仁支持,包括孙慰祖、徐庆华、潘善助、顾锡洪、方正之、徐梦嘉、徐正濂、陈睿韬、张遴骏、吴友琳、高申杰、王军、张勤贤、卢新元、张铭、范振中、王英鹏、徐谷甫、陈标、施斌、张仁彪、罗刚、施锋、李天扬、袁慧敏、廖富翔、夏宇、王道雄、张敏鹿、李晨、裘国强、谢长征、丁祖敏、陈士嘉、何伟康、孔品屏、丁俊、陆佳唯、陆勇等,在此致以诚挚感谢! (补充一则信息:复旦大学书画篆刻研究会于1979年6月15日成立,郭绍虞担任名誉会长,周谷城、朱东润、王蘧常、伍蠡甫和吴剑岚教授担任顾问。)

参考文献 [1]孙洵:《民国书法篆刻史》,上海交通大学出版社,2011年8月。 [2]《全国印社篆刻联展作品集》,西泠印社出版社,1990年1月。 [3]《中国印学年鉴1988—1992》,西泠印社出版社,1993年6月。 [3]《印汇天下——国际印社联展图录作品集》,西泠印社出版社,2013年10月。 [4]《上海市首届篆刻艺术展作品集》,上海书画出版社,2017年6月。 [5]黄可:《由海上印社想及上海西泠印社》,2014年9月10日《东方早报》。 [6]董少校:《“明清流派篆刻”的命名与“两高峰说”的当代意义》,载《中国书法·书学》,2016年第12期。

(刊登于《非遗传承研究》2019年第2期、第3期) |