|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

《芳华凝韵》后记 ( 返回 )

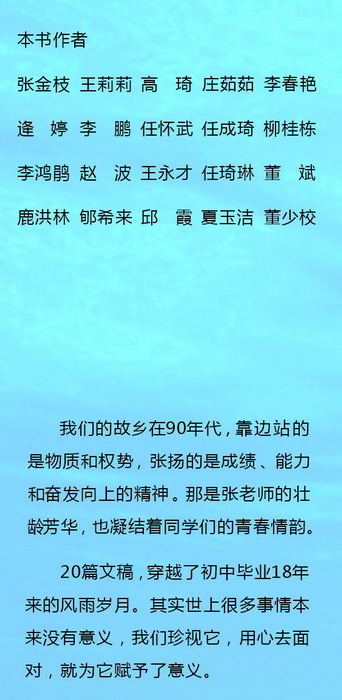

春节期间和张金枝见面,相约去看望张振志老师,萌生了为他编写纪念文集的念头,这样的礼物可能比一箱酒、一件琉璃制品来得更有意义。和任成琦、李春艳商量,他们也都同意。有这四个中文系的同学支持,我想这个集子就基本有底了,可以做起来。因为我和张金枝在六年级(1)班的时候就是张老师当班主任,所以初步打算把六(1)和九(5)的同学合起来邀请,人多力量大。和张老师见面后,得知今年十月初十是他五十岁生日,那这个集子就用祝寿的名义。正月里,我给两个班将近20名同学打电话,并发出短信息,邀请大家写文章。 说起来容易做起来难。开春之际,李春艳和郇希来写完文章发给我,此后整整五个月,再也没什么动静。组稿编书和写文章一样,都是细致活儿。我建起“柴沟一中6195班”QQ群,把认识的同学添加进来;又借助同学找同学,让通讯录不断完善。九(5)同学联系到将近一半,六(1)班同学由于年代久远,加上感情不如毕业班来得那么浓,寻找起来更困难,所以就以前者为主。 用“柴沟一中95班”的名义编写本书,希望取“柴沟镇一中1995年毕业的九(5)班”之意。张老师这块招牌对同学们有着强烈的号召力。联系上的同学都对这个计划表示赞同,即使因为个人能力或时间原因不能写文章,也愿意给予物质上的支持。两个班为出书捐款的同学达25人之多,数额在100元至1000元不等,借此表达对张老师的一片心意。有同学代逝去的邱圣洁、蒋立辉、李杰捐款2000元,显示出大家是一个团结亲密的整体。我再三催促,稿件陆续归拢到我手上,短则三百来字,长则五万多字,都是真挚感情的记录。 张金枝差点分流的那步险棋,柳桂栋脸上挨的“啪啪”两记耳光,李鹏和逄婷在分入张老师班级时的担惊受怕,庄茹茹经历过的泥脚印,王永才记忆深处的小铁桥,董斌携家人送来的深情祝福,夏玉洁在初一入团时的激动心情……这些文章都不见得惊天动地,没有对张老师的教学育人进行理论式的探讨,只是碎片化的个人记忆,却都写出了真实贴切的生活体验,写出了有张老师相伴的初中生活。我不由想到张老师曾经的教导:“平平淡淡就是真。”十八年一晃而过,逝去的是时光,沉淀下来的是感情。平淡的文字中包含着一份感恩老师、怀念青春、珍惜生活的情意,这或许是这批文章值得存世的理由。 从决定编书的那一刻起,我就在琢磨属于我的这篇该怎么写,最后确定基调,以回忆张振志老师为主线,穿插初一和初四的校园生活细节。人不能忘本。在经历了家庭的变故后,我真切地感受到,作文编书的过程是回忆青春往事的过程,是向恩师和故乡致敬的过程,也是整理人生思绪、重新向远方出发的过程。柴沟一中95班,这是我和很多同学梦想启航的地方,蕴藏着无限力量。 杜甫有句诗说“同学少年多不贱”,这也是九(5)班的真实写照。大家分散在全国各地,从事着不同的职业,为少年时代确定的目标而努力打拼。编书过程收获了一件副产品,就是涵盖了30多名同学情况的通讯录,今后大家可以相互联系,彼此鼓励扶助,收获更多的进步和幸福。 我直接或间接读到过不同的寿辰类纪念文集,被纪念者或为学界耆宿,或为佛教大德,偶有教育界的,也是局长、特级校长等身份不凡的人物;而为一位乡村中学班主任、小学校长编写文集,似乎不太多见。其实,张振志老师改变了许多同学的人生走向,为他们走得更远、攀得更高而指明了道路。这样一位在农村教育田地里耕耘二十多年的老师,让我们感到足以自豪。他在育人方面产生的影响不亚于那些社会名流,尽管他的名字并不为很多人所知晓。 在过去的几个月里,我先完成自己的作业,然后面对总共20篇8万多字书稿,一遍遍地阅读修改,一次次地回到过去的时光。那是我们终将逝去的青春。许多人说“我们的故乡在80年代”,但我们坚信,我们的故乡在90年代。在那个纯粹透彻的小时代里,靠边站的是物质和权势,张扬着的是成绩、能力和奋发向上的精神。那是张老师的壮龄芳华,也凝结着同学们的青春情韵。 20篇文稿,穿越了毕业18年来的风雨岁月。这里有我们共同的记忆:弯弯的五龙河,河上的小铁桥,学校北门的大土坡,张老师的茶色眼镜,“再读红楼梦”的提议,柳青的“紧要的几步”……都在不同的文章中反复出现。其实世上很多事情本来没有意义,我们珍视它,用心去面对,就为它赋予了意义。 从初中到小学,张老师教过的学生数以千计,因为种种条件限制,纪念集只收录了一小部分同学的文章,也没有顾及张老师的个人作品。这是很遗憾的。更大规模的收集,或许可以留到张老师六十岁、七十岁的时候进行吧。 感谢《东方教育时报》编辑部周慰主任等审读书稿。文中难免有疏漏,由本人负责,请读者指正。 再次感谢张振志老师、任成芹老师的教导,感谢各位同学在本书组稿、编辑、印制过程中的鼎力支持。 生活因柴沟一中95班而美好,我爱你们!

2013-8-31初稿,9-30改定

《芳华凝韵》书舌 |