|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

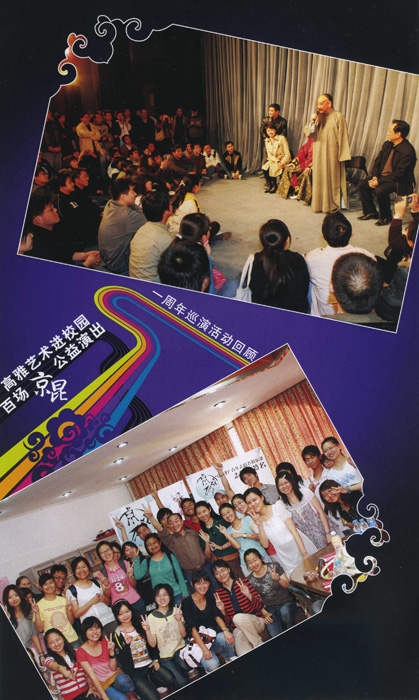

《廉吏于成龙》为我开启高雅京剧艺术之门

我目前是上海交通大学党委宣传部的一名老师,在校报编辑部担任记者编辑工作。我想与大家分享一下,我作为一名普通观众与京剧艺术、特别是上海京剧院《廉吏于成龙》这出戏的缘分。可以说,《廉吏于成龙》为我开启了高雅京剧艺术的大门。 2007年3月27日晚上,《廉吏于成龙》在上海交大闵行校区菁菁堂上演。当时我是一名在读研究生,也是《上海交大报》的学生记者,对这出戏的到来抱着一种特别期待的心情。以前我对京剧的了解非常有限,或者是在许多场合出现的脸谱,是装饰品,有几分古板;或者是在影视剧中作为背景出现的“咿咿呀呀”声,叫人觉得那是前朝往事。有时候京剧还会与“国粹”联系到一起,仿佛是过时的、应该收藏在博物馆里的东西。看到《廉吏于成龙》,这些陈旧的想法一下子被颠覆了:内容方面,于成龙体现出来的一身正气和人格魅力有着穿越时代的意义,今天看了同样会受到感染,比如于成龙说:“为官一世凭的是四个字:天地良心”,有一种跨越了历史的穿透力;表演方面,尚长荣、关栋天都不愧是大家,一招一式都包含着丰富的内蕴,哪怕是一个背影,也叫人觉得回味无穷。更不要说,舞美造型在大场面和细节方面都处理得非常漂亮,音乐非常棒,为剧情推波助澜,成为正常演出不可或缺的部分……看完之后觉得,原来京剧艺术是这样的,不是冷冰冰的,而是充满温情的;不是遥不可及的,而是可感可触的;它不是历史的陈迹,作为戏剧艺术的奇葩,在当今时代仍然有着引导人、陶冶人、愉悦人的独特魅力。 这次演出结束后,数百同学围上前台,和演职人员展开了互动交流,气氛非常热烈。我作为校报学生记者记下了同学们的话:“很意外,很震撼!观看演出的时候,我只有用掌声表达我内心的感受。”“以前在影视剧里看到过京剧,这么近距离的接触还是第一次。希望上海京剧院多来交大,培养更多的戏迷!”《廉吏于成龙》是时隔十多年以来京剧第一次进交大,我和很多同学一样,对这种艺术样式“一见钟情”。京剧艺术有着深厚的文化积淀,它是一扇大门,不仅通向昆剧、越剧等其他戏剧门类,而且通向更加广阔的艺术领域,通向通向古代的历史,通向丰富多彩的现实生活。看过《廉吏于成龙》之后我觉得,对于一名对自我有所期许的大学生来说,如果没有看过京剧演出,他的艺术欣赏结构将是不完整的。 在讨论《廉吏于成龙》新闻稿件的时候,我们学校当时的宣传部部长曹荣瑞老师(现为上海教卫党委副秘书长,上海教育报刊总社党委书记、社长)对我说:高雅艺术进校园是一项很有意义的活动,学校在实际操作的时候,一定要引入精品,引入名剧、名团、名角,很多同学是第一次接触这个艺术种类,就真正起到一种感染同学、培养观众的作用;如果进入学校的是比较差劲的作品,学生看过觉得没意思,以后可能就再也不想进剧场看了。我对这个说法有着深深的体会。自从《廉吏于成龙》之后,我对京剧非常喜爱,觉得它是一种贴心的艺术,去逸夫天蟾舞台看过“第十届中国上海国际艺术节名家名段演唱会”,去东方艺术中心看过现代京剧《飘逸的红纱巾》,也不出校门看过上海京剧院上演的《成败萧何》,在一次次的观看中得到陶冶、感化和愉悦。我的亲身经历可以说明这样一个问题:高压艺术进校园活动是培养青年观众的一个有效途径。 近几年,高雅艺术进校园活动持续开展,上海京剧院在交大进行过多场演出,我觉得这是功德无量的好事。从2007年到现在,我从学生变成了老师,但作为一名京剧观众的身份是不变的。在工作上,我有时自己去写演出类的稿件,有时带领学生记者去写,或者同时拍照。做这样的工作我觉得很有意义,自己享受到京剧高雅艺术的同时,介绍给更多的人,有福同享。这也是我和上海京剧院、和高雅艺术进校园活动的另一层缘分吧。在这里,请允许我用一名高校观众的名义,向上海京剧院的演职人员,向支持高雅艺术进校园活动的各级领导,表示真挚的感谢和崇高的敬意!恳切期望这项活动能够持续不断地办下去,为校园带去更多的高雅艺术精品,让更多师生受益。谢谢!

(关于“高雅艺术进校园·百场京昆公益演出项目”座谈会,2009年5月21日,同济大学)

活动海报 |