|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

访缘缘堂

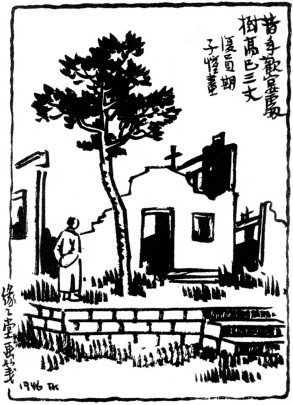

得到丰子恺研究会组织参观缘缘堂的消息,我的第一反应是:值得去。从孩童时候的偶然相识,到读硕士期间书册间的晨昏相伴,缘缘堂在脑里盘桓多年,虽然未曾亲临,却早已觉得亲密无间。能够随团包车径往,机会自然不容错过。 我买的第一本丰子恺的书,是开明书店在90年代初印行的《缘缘堂随笔》,参照30年代的版式和篇目,改为简体横排,薄薄一小册,装帧朴素而雅致。书里收录了十多篇散文,很短小,看上去写的都是寻常物事,却耐得长久的品读与回想。这个集子加上语文教材里的《送考》和《爆炒米花》两篇课文,还有以作文素材形式出现的漫画《掏耳朵》,就是整个初中阶段我对丰子恺的所有接触了。后来读了大学,参加工作,《缘缘堂随笔》我仍时常翻看,感觉妙得很。 渐渐有机会欣赏到丰子恺的更多的散文和绘画作品,喜慕的感情与日俱增,对缘缘堂也不由觉得亲近起来。其来历和丰子恺的恩师弘一法师有关,两次抓阄都得着“缘”字,于是以此命名。但直到数年之后,缘缘堂才真正在故乡石门湾落成,变作实体。它轩敞朴伟,摒弃了华而不实的陈设,完全符合丰子恺的审美趣味。它的建成不仅实现了丰子恺上辈人的愿望,也为他教儿育女读书作画提供了安宁的场所,在这里度过了快适和美的五年时光。 1937年,日军侵华战事临近石门湾,丰子恺携老拖幼逃难到后方,不久,心爱的家园毁于炮火。散文绘画作品里看上去与世无争、远离杀生的丰子恺对此非常愤怒,接连写了《还我缘缘堂》《告缘缘堂在天之灵》和《辞缘缘堂》等文章,怀念缘缘堂,抨击残暴的侵略者。那是怎样一种深沉厚重的情感呢。丰子恺的作品呈现了冲淡的艺术风格,而其人格根基则是劲健的。回忆缘缘堂四季美景的文字看上去慢慢悠悠,富有诗情画意,实则包含着对侵略者的切齿的痛恨。包括漫画《大树被砍伐》等在内,这些作品是冲淡与劲健两种风格的统一体。丰子恺对家园的爱、对美好生活的追求,在缘缘堂被炸之后有了更直接、更深沉的呈现。 抗战胜利后,丰子恺回故乡访旧,缘缘堂完全颓毁,“昔年欢宴处,树高已三丈”,不胜感慨。“文革”中的1975年,处于生命晚期的丰子恺再回家乡,受到乡亲们的欢迎和款待,然而,直到他生命终了,也再没能看到缘缘堂。时光流转,在1985年丰子恺去世十周年之际,缘缘堂于旧址重新建成,仿佛巨大的文化磁场,吸引无数游人前来观瞻。至于今,又是四分之一个世纪过去了。 晚春时节,陕西南路39弄长乐村丰子恺故居对外开放,读到这条消息第二天,我就兴冲冲前往拜访。日月楼中日月长,这里是丰子恺晚年的落脚点,也是他一生里停驻最久的居所。一桌一灯看似敝旧,实则浸润着主人的生命光泽。上海丰子恺研究会招募会员,我也报了名,于是有幸参加研究会安排的集体活动。多年相识,一朝成行,想到这,怎不觉得造访缘缘堂是一桩胜缘呢? 大客车满载六十多人,向桐乡进发了。他们中间有已经退休的老人,也有刚及学龄的孩童,职业涵盖了教师、作家、记者、律师、老板、主管、职员……虽然外在形态各别,大家心里感情则是一致的,那便是对丰子恺为人的敬仰和对他作品的喜爱。年过八旬的丰一吟女士担任领队,她是丰子恺的幼女,上海丰子恺研究会会长,因为她的热心张罗,这次艺术的远足得以顺利成行。 在随后的接触中我慢慢知道,不少同行者来历不凡,因为丰子恺这层媒介,原本陌生的聚会也生发了浓厚的兴味。《文汇读书周报》记者顾军是最早报道日月楼开放的记者之一,当时文章发在头版头条位置,我就是受此指引而前去参观的;活动之前一天,她又发表了介绍日月楼运行情况的稿件,把鲜为人知的优秀文化资源推介给公众。上海社科院文学研究所夏咸淳研究员出版了很多著作,以往我对他了解不多,事后才明白,自己的硕士学位论文参考书之一《张岱散文选集》就是他选注的。晤面不知曾相识,诚为人生一奇也。夏老先生对叶圣陶那一辈的人品学问推崇备至,说起当下博士生的文字调遣能力,禁不住大皱眉头。 去时身边坐的人叫梁启先,曾经掌管一家企业,退休之后则专事读书。所喜者家中藏书过万,所苦者居所空间狭小,他正盘算着把可有可无的那些散与友人。梁先生拿出随身带的《缘缘堂随笔》,说准备到缘缘堂盖章留念,我仔细一看,可不就是我小时候买的版本么,这世界真是太小了。回来路上,我和沈鱼老师并肩而坐,她在上外附中教语文,为学生开设了丰子恺艺术欣赏选修课。她从《护生画集》漫画中精选出100多幅,专门请人朗诵所配之诗并录音,辅以古琴奏乐,做成连贯的电子演示文稿。诗画一体,音形并陈,沉静古雅又富于趣味,学生该是怎样的欢喜呢?当初沈鱼因为《阿咪》而初识丰子恺,“宣扬阶级调和论”受批判的作品却带给了她美的教育。如今她乐意花大量时间去再现和传播丰子恺艺术,心底一定有欣慕得近乎痴狂的感情在支撑着吧? 不管怎么说,顾军、沈鱼她们以工作平台为依托,通过媒体或课堂等渠道发扬丰子恺的精神,都在做着符合自己身份的事。个人的职业做为扩大了文化的传布,增进了人间的善与美,这多么值得自豪! 到达缘缘堂之前,大客车停靠了好几次。首站是君匋艺术院,那里陈列着钱君匋的绘画、书法和篆刻作品。我看到个别篆刻用了寻常的石材,非常便宜的青田石,可这无损于它的艺术价值。这就好比说,拿铅笔在烟盒纸上作画同样可以成为佳品,关键是艺术家于其中倾注的才情和技艺值得赏鉴。接下来,我们去桂花村吃午饭。不管梅干菜烧肉还是带皮盐水花生,口味都不错,量也很充足。村名桂花非虚言。饭庄周围分布着密密匝匝的桂树,有的已是百年树龄,穿行其中,一会儿弯腰,一会儿拨枝,宛如置身桃源。待到花开时节,该是怎样的满村飘香呢?树丛里掩着一条小河,打弯处形似元宝,村里流传着沐此水中状元的传说。 离开桂花村,我们去福严寺。这里占地宽阔,殿堂巍峨,香火缭绕,算来已有一千五百多年历史了。殿中有楹联为丰一吟手书,在这方面,她像极了她的父亲,以书画广结善缘。钟楼里有面阴阳镜,为福严寺七宝之一,丰一吟幼年就曾来到这跟前。大人告诉她,透过铜镜可以看到阴间的世界,不过她从来没有看到过。七十多年过去,铜镜依然悬在那里,照见她从稚童到老妪的转变。在时间面前,人是如此的渺小。大殿背面有块匾上写着“度一切苦厄”,五字为格似乎少见,但这句话本身很有力量,普度众生的精神如同浩然之气,长存天地之间。法师看上去很年轻,待人谦和,他引导大家登上钟楼和鼓楼,近距离观看平时秘不示人的钟和鼓。我们离开时,他陪同到照壁下,合掌送别。 踏上木场桥,缘缘堂俊美的容姿便呈现在眼前了,白墙黑瓦,明爽朴实。木场桥栏杆内外都装饰着丰子恺的漫画,健壮的桥身变得灵动起来,成了名副其实的“画桥”。缘缘堂在河边,木场桥则跨越两岸,一纵一横,彼此呼应。入得缘缘堂内,第一眼望去是翠绿的芭蕉,这很容易让人想起他的画作《红了樱桃,绿了芭蕉》,既是诗词里的句子,又是天井里的植物,小小漫画融汇了古典与自然。大门口旁侧是被战火烧焦的木门,缘缘堂旧屋为数不多的残留,成为惨痛的纪念。堂间对联“欲为诸法本,心如工画师”是弘一法师的手迹,似拙似淡,至巧至浓;又有杜甫的诗句“暂止飞乌才数子,频来语燕定新巢”,堂主的珍爱和欢悦之情溢于言表。缘缘堂陈设尽量还原往日的模样,藤椅上仿佛保留着主人的余温,秋千架下依然回荡着孩子们的欢笑。 屋塌了,可以重建;人去了,却再不能复生。那,生命的意义又在哪里?离开前,我站在纪念馆门口,久久凝望着院中丰子恺的全身塑像。他个头不高,干干瘦瘦的,并非达官显贵,为什么能够赢得人们的爱戴,读他的书看他的画,甚至赶很远的路来这里拜谒参观?或许,塑像底座上的六个字给出了答案:“人生短,艺术长。” 不管绘画还是美术,不管文学创作还是翻译,艺术家的才华、时间和对人生的思考一起凝结在作品之中,给别人带去启发。读过一篇散文,看过一幅漫画,便觉得生活是有滋味有乐趣的,很值得一过,于是这些作品有了存活的理由,艺术家的生命在作品的传播中得到了延续。时隔百年千年,谁还关心古人吃了什么美食、穿了什么华服、住了什么豪宅?然而,单是有宋一代,我们就记得苏东坡“明月几时有”的吟咏,记得张择端的《清明上河图》长卷,甚至记得宋徽宗赵佶的瘦金体书法,艺术里蕴藏着穿透时间的力量。物质的、贪图享乐的人生会随风飘逝,精神的、追求创造的人生却延绵久远。 丰子恺的漫画和散文作品呈现了一种全新的风貌,悄悄告诉人们,生活里的寻常人、寻常事可以入画,可以成文,用艺术的眼光去打量一切,可以体会到世界的诸多情味。我觉得,塑像上的六字箴言隐含着这样的道理:理想的生活是艺术的生活,是创造的生活。丰子恺的生活在艺术中浸泡过,那么富于韵 致,那么令人神往。缘缘堂的重建本身,就包含着人们对他的怀念和追慕吧。 离开缘缘堂,我们在不远处看了京杭大运河的转弯、古吴越界碑,又去丰同裕染坊浏览一圈,然后回上海。每人交纳一百元,所有乘车、午餐、门票等费用俱包揽在内,丰一吟会长还特别为大家准备了印有《红了樱桃,绿了芭蕉》漫画的手提布袋。听说,花费超出的部分,丰子恺研究会悄悄补足了。整个活动的安排都洋溢着浓浓的人情味儿。这是一次艺术之旅,也是一次友谊之旅、收获之旅。回来翻看从缘缘堂购买的盖有缘缘堂印章的《缘缘堂的故事》,回想丰子恺人生和艺术的种种妙处,岂不快哉。

2010-6-1~6-3

(2010年6月4日丰子恺研究会网站发表)

昔年欢宴处,树高已三丈 丰子恺/1946年 |