|

我的小屋

我的简介

我的爱好

我的文章

我的摄影

我的印章

我的音乐

友情链接

与我联系

解开遗传疾病百年之谜

上

海交大专家揭示A-1型短指(趾)症致病机理

(网络版

,返回)

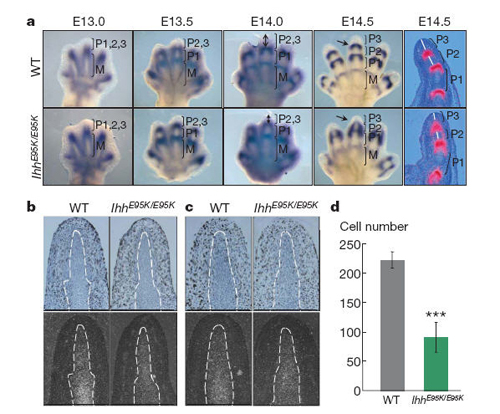

贺林科研团队在nature发表论文的插图

人民网上海频道3月2日电

上海交通大学Bio-X中心主任贺林院士领衔的科研团队成功揭示了A-1型短指(趾)症致病机理,研究论文《IHH基因点突变通过改变IHH蛋白信号能力和信号距离导致指(趾)畸形》将在新一期《自然》(nature)杂志发表。

3月1日,《自然》杂志提前公布的网络版登载了该论文。

上海交通大学贺林科研团队与香港大学等精诚合作,经过8年艰辛钻研,完美地讲述了A1型短指(趾)症的百年故事。科研人员通过对短指(趾)小鼠模型的“体内”和细胞的“体外”研究,发现了A-1型短指(趾)症致病基因IHH的点突变造成骨骼组织中Hedgehog(“刺猬”)信号能力和信号范围发生改变,最终导致中间指(趾)节的严重缩短甚至消失。

人类家族性A-1型短指(趾)症是1903年发现的第一例符合孟德尔遗传规律的常染色体显性遗传病,主要表现为患者的中间指(趾)节缩短,甚至与远端指(趾)节融合。该病长期以来作为典型案例出现在各国遗传学和生物学教科书中,世界各国科学家都在根据自己掌握的病例家系来寻找致病基因,却屡遭失败。

2000年,贺林教授带领当时的上海交通大学和中国科学院上海生命科学研究院“神经精神病和人类遗传学联合研究室”,把A-1型短指(趾)症致病基因定位于2号染色体长臂的特定区域,这为致病基因的确定打下了坚实的基础,该项成果于当年发表在《美国人类遗传学》上。2001年,他们的研究进一步深入,发现并克隆了导致A-1型短指(趾)症的IHH基因,首次将IHH基因控制骨骼发育的动物研究结论延伸到人类,并发现了该基因的点突变直接导致人类骨骼疾病。成果发表后对遗传生物学界影响广泛,曾入选2001年科技部中国基础科学研究十大新闻、教育部十大新闻的榜首新闻、上海市十大科技新闻,并获得2002年教育部提名国家自然科学一等奖和2003年国家自然科学二等奖。

在进行致病机理研究时,贺林院士选择了与香港大学合作。上海交通大学的年轻研究者们在这项科学研究中显示了优秀才华。作为研究主力的高波、胡建新和马钢均是在读研究生期间完成了项目的主体工作。其中,高波和胡建新是论文的并列第一作者,两人都在上海交通大学完成本科学业,并在上海交大Bio-X中心硕博连读,取得博士学位;马钢是Bio-X中心培养的博士。贺林院士是三人的导师。

从最初致病基因的定位、找寻、鉴别、克隆,到最后致病机理得到阐述,这一成果不仅清晰地阐述了A-1型短指(趾)症发生的分子机制,而且发现IHH基因可能参与指骨的早期发育调控,开拓了IHH基因在骨骼生长发育中新的角色,为现代遗传发育生物学增添新的内容,对肢体和骨骼发育生物学有着重要的意义。同时,这也为相关骨骼疾病的科学研究和临床诊断提供了有力的依据。(姜泓冰 董少校)

|