|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

过去的风景 ——《江山多娇游记选集》读后 ( 返回 )

偶然在旧书店碰到这册游记选集,翻看目录有秦牧、碧野、袁鹰等熟悉的人名,也有《雨中登泰山》《难老泉》《内蒙访古》等熟悉的篇目,觉得亲切就买下来了。说来品相并不见佳,书页泛黄,起了皱褶,而且还是繁体字;只不过因为,个别篇章里有少时生活的影子,值得去重新感受。在文学鉴赏理论里有这么一说,人会对童年时候的阅读持一种认可甚至痴迷的态度,不管作品本身的价值如何。对此我深以为然。所谓“客观”的评价,都是相对的。 人民生活无限好,祖国山河一片红,游记文字里透露出这种欢快向上的气氛。风景中包含着观者的情绪,毫无疑问,作者在以极大的热情讴歌新政权,赞美新社会。我也想让自己沉入这种昂扬奔放之中,可是很难。这本游记集出版于1962年,从文末所署的日期来看,大致写于1961年或略前,21篇文章都在报刊上发表过。实际上,只要略备常识就会知道,1959年到1961年三年困难时期是人类的噩梦,不少人被活活饿死,有的地方甚至发生了食人的惨剧。我曾经听过上海交大曹树基教授的讲座,他用分县研究的方法得到数据,三年内非正常死亡的中国人有3250万。一个多么令人触目惊心的数字!文章里的歌舞升平和现实中的民不聊生形成了巨大的反差。写于1961年11月20日的《难老泉》在高中里是作为美文范文来学习的,作者怀古念今,礼赞晋祠里的人文美景,描画生活的和美安祥,笔调轻快得很。吴伯箫记述的是五年之前的游览,跨越了最难熬的三年,然而,文章里却没有透出哪怕一丁点忧虑、伤感、悲悯的感情,时代的氛围被完全地忽略了。初学之时,并不知道这些。 我禁不住疑惑,文章竟是可以这么写的么?清醒一下再想,可以,当然可以,因为它们就这么存在着。我善意地推测,错位的产生未必是作者文品的问题,只怪当时的社会环境太奇特、太不可思议。大跃进的政策,粮食源源不断地出口,自然灾害频发……而且,执政者对残酷的社会境况极力隐瞒。反映到文艺领域,受到推崇的似乎就是这类引吭高歌的文字,借以鼓舞激励读者群众。在当时的编辑或出版系统中,忧国忧民的文章被剔除了。《江山多娇》的面世是一种肯定,一种彰显,一种放大,保留了那个年代的文坛情态。从另一方面说,让所有文章与时代大事发生紧密关联是勉为其难的事。汶川地震期间有奥运火炬传递,世博举办之时有旱灾洪灾发生,喜哀杂合,忧乐并生,要在动笔之时兼顾时代的各种风气,不仅没必要,而且几乎不可能。 一样是面对高山、森林、湖泊、城市、乡村,时隔半个世纪,人们趣味已发生了很大的改变。《江山多娇》书中,作家们津津乐道于猎枪代替了弓箭,大片森林被砍倒用于建设,一根根烟囱拔地而起;今天人们说到这些则含蓄谨慎了,因为发展生产之外还有环境保护的要求。不少游记里有直抒胸臆的文字,而且卒章显志,感情奔放热烈。徐迟《直薄峨眉金顶记》末尾说:“西起大雪山,东至东海滔滔,南天北地——看我们伟大的祖国,日益富强,日益辉煌!这都是因为有了伟大的战斗了四十年的中国共产党,有了金光闪闪的毛泽东思想!”到峨眉山看风景便说风景,金顶自有其美,并不是因为有了毛泽东思想才好看吧?又如方赫《川藏高原两座城》结尾写道:“他们(藏族人民)像一座座巍峨的雪山,屹立在漫长的西南国境线上,一切帝国主义野心分子,如果敢于把贪婪的猪嘴伸进来,那么,雪山上的滚石将把它的脑袋砸得粉碎!”调门高昂,如同喊口号一样,身份上的自豪感和优越感四处流溢。与其说那是作者一人的感想,不如说他是在努力地为一个大群体的人代言。 读《江山多娇》我感觉很沉重,轻松不起来。它其实很少有为早年阅读留念的意义,和购买时预期的设想完全不同。整本书就像一面神奇的镜子,映出了旧时的风景,时代的变迁,还有文字的奇妙与诡异。人都生活在特定的环境之中,生命历程中或多或少都会打上时代的烙印,思想文字总是难以摆脱时代的局限。“后之视今,亦犹今之视昔”,在遭遇困境这一点上,大家并没有根本的不同。等半个世纪之后,或许我的这则文字已经湮灭了,甚至为后人所笑。谁知道呢?

2010-6-7 (**星号说明)

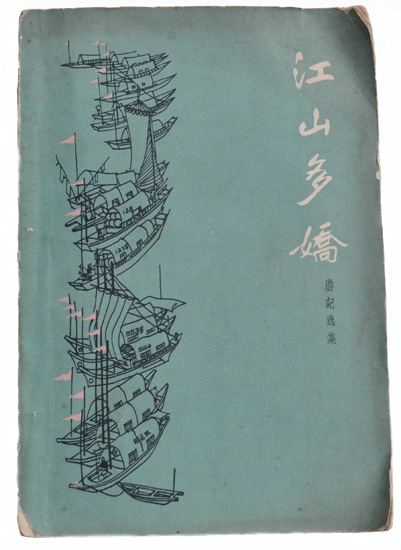

《江山多娇游记选集》书影 。北京出版社,1962年9月 |