|

我的小屋

我的简介

我的爱好

我的文章

我的摄影

我的印章

我的音乐

友情链接

与我联系

深耕专业 痴心讲台育桃李

( 网络版,返回

)

新中国教育70年的发展,广大教师为之倾注了无数心血和汗水。一代代教师,他们的身上有着不同时代的印记。相同的是,他们初心如一,默默奉献、潜心育人,与共和国共成长。本报寻找到新中国成立以来不同年代的6位优秀教师代表,请他们讲述自己当年在教师岗位上的专业成长故事。——编者

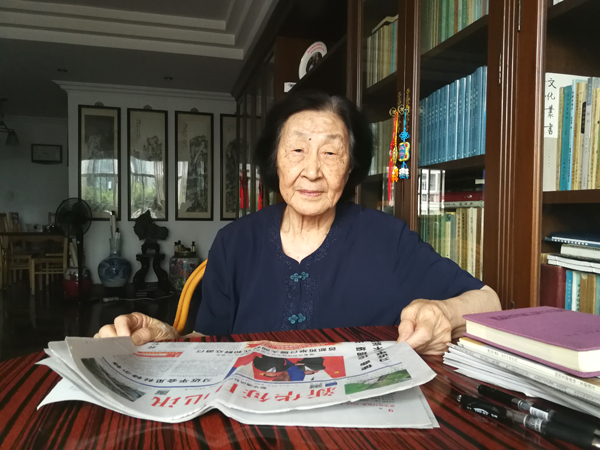

首届全国教书育人楷模于漪:

不断寻求教育生命突破点

“要注意启发引导,放手让学生实践,不能迷信自己的讲解,独占课堂教学时间。”我在一篇题为《把语文课上得实惠一些,朴实一些》的文章中这样写道。文章完成于1965年,当时我36岁。

关于教师专业成长,我认为教师在教育生命的成长中,要不断寻求突破点,投入教育改革之中,融入时代发展的洪流中。

在我刚踏上教师岗位的时候,老师教学生听、单向传授式的“满堂灌”教学还非常普遍。我发现自己的课堂上存在同样问题,用一个学生的话说,“老师的课很好听,老师讲得很好,就是我们自己讲不来、读不来”。

我有针对性地改变这种不讲实效的形式主义做法,让学生课前有所准备,讲课中给他们更多练习的机会,特别是赶在学生之前先背、先练,做到心中有数,从而向学生提供更加具体的指导,增强授课效果。从学生的需求出发进行练习,学生的主动性能得到调动,逐渐树立起信心。

我也是被“满堂灌”的教学方法给“灌”出来的,但教师不能代替学生学习。这就要在教学中不断反思,改进教学方法,融入教育改革大潮中。

大家都知道,我把“一辈子做教师,一辈子学做教师”当作毕生追求。一辈子学做教师有两根支柱,勤于学习和勇于实践,两者的聚焦点就是不断反思。

当初走上讲堂,我曾面临口头语言表达能力欠缺的困境。怎么办?我想到用一种“笨办法”,把上课的每句话写在纸上、背诵下来,再加以口语化。每天上班走一刻钟才到车站,这段时间我的脑子里就像过电影,考虑怎么教学生吸收、怎么让学生进入兴奋状态,教完再写教后记。这样,我力求出口成章,增强课堂感染力。

当今很多教师学历水平高,硕士很常见,博士也日渐增多。我常跟青年教师们说,学历水平不等于岗位水平,在校园里学到的是一门一门的课,是纵向的,而基础教育要求有较强的综合能力。这就需要青年教师在岗位上多锻炼,并接受继续教育,把课上得学生愿意听。

我认为,专业成长的一个重要方法是写作,把教学实践中遇到的经验和教训总结下来,在写作中看到工作中的利弊得失,使教学思路变得条理化,进而提炼思想。教学中没有经验也有教训,教师需要有一支灵动的笔,不断锤炼自己的思想,把生命中最好的能量调动起来,去感染学生、改进工作,实现个人的专业成长。

(本报记者 董少校 采访整理)

(发表于2019年9月10日《中国教育报》

第10版。摄影:董少校。转载:中国教育新闻网)

|