|

我的小屋

我的简介

我的爱好

我的文章

我的摄影

我的印章

我的音乐

友情链接

与我联系

让“太阳光辉”惠及更多百姓

——记上海交大2010年国家技术发明二等奖获奖团队

( 网络版,返回

)

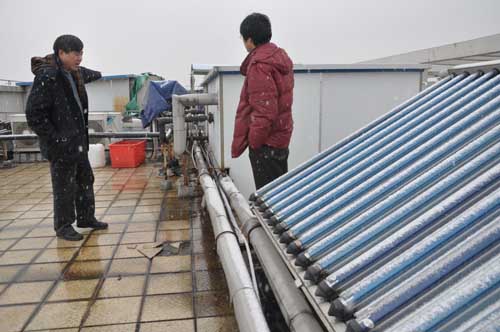

王如竹团队成员探讨太阳能集热吸附式制冷空调原理。摄影:董少校

成果亮点

上海交通大学制冷与低温工程研究所所长王如竹及其科研团队以“太阳能空调与高效供热装置与应用”项目荣获国家技术发明二等奖。他们积求索钻研之力,研发的空气源热泵热水器,消耗一份电能,可以得到几倍于传统电加热器产生的热量,让科技之花在老百姓的阳台上绚丽绽放。

■本报记者 董少校

走在上海的居民小区,有时你会看到住宅楼阳台上摆放着圆筒状容器,分别与外机相连接。这是上海交通大学制冷与低温工程研究所所长王如竹教授及其科研团队研发的空气源热泵热水器,消耗一份电能,可以得到几倍于传统电加热器产生的热量。高科技产品走进老百姓的生活,发挥着节能减排的作用。

空气源热水器较传统电加热器节能72%

王如竹的同事和学生都熟悉王如竹说过的这句话:科研要“顶天立地”!所谓“顶天”,就是课题研究坚持原创,瞄准国际前沿,追赶甚至引领世界先进水平;所谓“立地”,就是要让科学研究紧密对接经济社会重大需求,服务于老百姓的现实生活。

从1993年开始,王如竹就着手进行吸附式制冷研究,历经18年积累,投入了大量心血。他率领团队在新型循环构建、吸附式制冷机理、传热传质强化、除湿与贮能等方面取得一系列重要发现和研究成果。他们发明了高效低温位热源驱动太阳能空调技术,用55摄氏度的水为动力源,就可以实现制冷,在日照好的情况下,太阳能空调能够稳定工作长达8小时以上。

王如竹团队开辟了低温位热源制冷的新天地,专家评议认为,该团队研制的太阳能空调“产品创新突出,技术先进,处于国际领先水平”。

上海世博会期间,王如竹团队利用国家电网馆地下变电站排放的60至65摄氏度余热,驱动两台吸附式制冷机进行制冷,为游客在炎炎夏日送去了清凉。

结合吸附式制冷技术,王如竹团队创造出太阳能结合建筑全年综合高效利用的新方法。上海建筑科学研究院采用这套系统,以真空管太阳能集热器为动力源,夏天可以制冷,冬天可以供热,春秋过渡季节可以强化自然通风。该系统承担年建筑用能60%以上,取得了可观的节能效果和社会效益。

空气源热泵热水器是王如竹团队的另一项科技创新成果。他们将专利技术成果入股江苏华扬新能源有限公司,2003年在国内率先完成产品定型和生产,让低碳技术走出实验室,走进了千家万户。

2008年,上海达安春之声花园居民小区安装了102套这样的热水器,成为全国热泵热水器的首个规模化应用项目。据推算,空气源热水器较传统电加热器节能72%,仅此一个小区,每年可减少二氧化碳排放163吨,粉尘49.3吨,二氧化硫3.62吨,既为居民节省用电支出,又有益于保护生态环境。空气源供热装置还在上海交大新图书馆借书处地暖设备、杨浦区创智天地泳池加热设备进行了推广应用。

严谨治学让学生感到被信任被期待

王如竹有个习惯,周末不给学生打电话,尊重他们在休息日的选择。但他对待自己却不分工作日、休息日,一直忙碌着,经常深夜了还在回复邮件。学生遇事寻求帮助,他有求必应。

王如竹的严谨认真也是出了名的。一名博士生写了英文论文准备发表,先拿给王如竹审查修改。他取回论文时发现,十几页的稿纸上写满了订正和修改意见,连句号与点号这样的标点差错也一一指出。王如竹的严谨治学态度让这名博士生从心底生发出一种被信任、被期待的感觉,做论文时更加用心。

王如竹对学生的这份信任、爱护和支持,也是团队成员成长进步、研究事业不断开拓新局面的重要动力。2002年,博士生刘艳玲在王如竹指导下研究吸附式太阳能空调,团队与某空调企业达成了合作协议。刘艳玲着手研究,一年间提出原理可靠的高效太阳能吸收式空调改进方案,但企业却反悔了,认为要利用新方案对产品改进太麻烦,不愿继续合作。学生前期已投入大量精力,中途却遇到障碍,怎么办?

王如竹想,让学生改换方向,说起来简单,但如果硬性改变,不仅造成人力物力的浪费,而且会挫伤学生的热情,而这种热情对后续的研究是极为重要的。他与刘艳玲充分沟通,让她转入吸附式太阳能空调研究。结合前期的扎实工作,这位博士生开始了新的探索,后来为团队第一台太阳能吸附式制冷机的定型打下了基础。她2005年博士毕业,如今在上海海洋大学工作。回忆起这段往事,王如竹说,正是保护学生研究热情的想法,“倒逼”他引导学生在相关领域继续推进,结果带来了整个团队的收获。

多年来,王如竹坚持给本科生上课。他认为,创新意识的培养要从低年级同学抓起,如果他们很早就对学术前沿有所了解、萌生兴趣,可能就会影响以后的选课种类乃至专业发展方向,通过上课,他把优秀苗子吸引到能源利用与节能领域深造。王如竹说:“中国的能源问题太重要了!”

他也鼓励学生积极参与科技创新大赛,经由他的带动指引,多名学生本科阶段就在国际学术会议上发表论文,获得大赛奖牌。

跟随王如竹作毕业设计的学生往往有种切身感受:王老师不是把自己当成稚嫩的本科生,居高临下进行指导,而是当作课题组同事、科研工作者,平等地交流探讨。

每当遇到有家庭经济困难的研究生,他不动声色地为其安排助研、助教等工作,发放相应的报酬,保护学生的自尊心,让他们在劳动中体面地改善生活条件。

王如竹先后获得国家级教学名师、全国模范教师、全国先进科技工作者等荣誉称号。2010年,他还被评为上海交通大学最受学生欢迎的教师。

“做团队负责人需要让团队每位成员都觉得快乐”

王如竹团队里有12名教师、80多名学生,他们结成一个整体,既明确分工,又紧密合作。研究生有一个主要导师,但随时可以从别的老师那里得到指导和支持;团队成员的项目经费放在统一的账目下管理,而不是每个老师一个本子。每当被问及“是如何管理好团队的”时,王如竹总是谦和地说:“做团队负责人需要让团队每位成员都觉得快乐!”

每隔一两个星期,王如竹团队的研究生和老师就召开例会,探讨实验进展,分析项目研究中存在的问题。如果没有出差在外,王如竹总是排出时间参加,在他心目中,这是培育创新人才的重要环节。

李廷贤读博士二年级时提出一种基于吸附—再吸附原理的双重热化学吸附制冷热力循环,例会上与大家交流,但多位老师并不看好。他们说:“如果你的方案可行,国际上在这个领域研究多年的老教授早就该提出来了,你毕竟才入行一年多。”王如竹却说:“这个方案别具一格,我个人觉得想法是好的,但是否可行,暂时不能下结论。我建议还是继续尝试一下。”

之后,项目组拿出2万元经费,支持李廷贤搭建试验台进行验证,结果表明该循环完全可行,相对传统循环方式能显著提高工作性能。后来李廷贤又提出了新型吸附制冷循环技术方案,其价值得到了国际学术界的认可。他以此为核心完成了博士论文,博士后期间申请到了国家自然科学基金,还获得了国家发明专利授权。

吴静怡自1993年开始与王如竹合作,现在团队里多名骨干是两人带出的学生。他们注重青年人才的培养,鼓励研究生和年轻教师到国外大学和研究机构去进修。吴静怡教授说:“我们的团队富有活力,与王如竹不遗余力地推动青年人才成长密不可分。不是把他们留在身边干苦活,而是放开让他们到外面去长本事。”尽管课题组任务繁重,王如竹还是安排团队里两名教师去英国和美国进行为期一年以上的进修。

王如竹指导的博士中,张鹏和王丽伟分别获得2002、2008年度全国优秀博士学位论文奖,他们已经成为团队中坚力量。此外他的团队还有4人获得了全国优秀博士学位论文提名奖,12名学生毕业后成长为不同学校的教授。他们说,这都是王如竹对学生倾注心力栽培的结果。

(发表于2011年1月22日《中国教育报》第1版转第2版。

转载:中国教育新闻网,凤凰网)

|