|

我的小屋

我的简介

我的爱好

我的文章

我的摄影

我的印章

我的音乐

友情链接

与我联系

精彩教学

“教学的本义在于引导,而不是强制”

——记国家级教学名师、上海交通大学医学院教授郭晓奎

( 网络版,返回

)

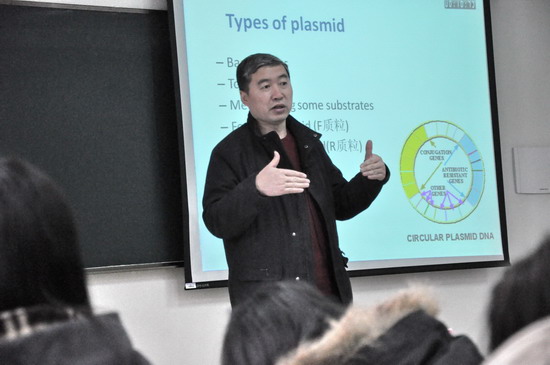

郭晓奎为学生讲授“病原生物学”。 董少校 摄

■本报记者 董少校

四把椅子、一张沙发从三面围住长桌,桌上放着投影仪,构成一片温馨的交流空间。这里是上海交通大学医学院病原生物学教研室主任郭晓奎教授的办公室,文件柜隔开的另一片狭小空间摆着他的办公桌。“在我们整个教研室,这里是利用率最高的,面积不大,却经常有学生在讨论。”郭晓奎引以为豪。

一张关于细胞壁结构的幻灯片,可以用一分钟来准备,使用现成的电镜图;也可以用一小时乃至数小时来准备,人工绘制,不仅精确美观,也不会侵犯别人的知识产权。讲授具体章节的内容时,可以照本宣科,把教材上的内容原封不动地传授给学生,不费多少工夫,这对学生却是不负责任的。教材有一定的滞后性,如白喉棒状杆菌这一章内容,现在人群里已很少见,不再需要花大量时间讲述。而近几年逐渐多发的蜱传病原等,教材里没有,却值得详细展开。郭晓奎相信,负责任的老师一定会弄明白课程为什么这样设计,思考让学生掌握到怎么样的程度,理清一个结论的来龙去脉,并结合文献和临床实际对授课内容加以调整。

很多同学说,上郭老师的课有味道,一点也不枯燥。原来,《病原生物学》的教科书体系来自西方,郭晓奎在长期的教学中把这门课变得本土化了,介绍中国人的贡献,讲解中选用中国乃至上海本地的典型病历,难怪学生听得津津有味。

眼前是一册《感染与优生优育》,介绍了风疹病毒、巨细胞病毒等22种病原体,分别描述其生物学特征、该病原体感染与优生优育的关系及优生策略,论述周详严密。让人难以置信的是,这本高级科普著作出于一群本科生之手,他们的指导老师正是郭晓奎教授。

郭晓奎认为,教学不能满足于传授知识,更要想办法激发学生的智慧。他相信,课堂授课只占全部教学内容的一半,另一半是在课堂外的延伸学习中完成的,前者为学生必修的基本内容,后者是学生基于兴趣和能力的自主探究。

在给低年级本科生讲授“病原生物学”课过程中,郭晓奎指导学生进行文献检索,尝试撰写研究综述,获得实际的科研训练。他说,低年级学生同样可以开展研究,为他们提供一个尝试的机会,悟性就会被激发出来。每个学生的研究方向都不一样,符合其个人偏好,真正因材施教。

在郭晓奎的引导下,上海交大医学院2007级八年制临床医学专业学生对感染与优生优育问题展开了探索,就病原与优生优育的关系这个专题进行研究。他们查阅大量文献,分组对各类病原体的最新研究进行总结。郭晓奎问:“你们愿不愿意把各自的研究做得更漂亮一些,汇编成一本书?”学生一致积极响应。他们进入大二不久,编完了全部书稿,不久由第二军医大学出版社正式出版。

从被动接受老师的传授,到主动进行学术探究,学生学会了查阅外文文献,并翻译成中文进而比较、梳理,形成新的成果,既窥探到科学的奥妙,也享受到成功的喜悦。面对一个话题,他们知道了怎么讨论,在辩论中说服别人,同时懂得了妥协,学会团队合作。郭晓奎说:“在同龄人的横向比较中,学生认识到自己的悟性,拥有了做科研的体验,这对他们未来的学术发展至关重要。”

只要学生愿意,郭晓奎就陪他们往前走。师生一次次地在办公室里讨论,学生“耗”在办公室,他甚至等到深夜12点才回家,为他们答疑释惑;学生写了课题报告,他不厌其烦地修改润色。近十年,郭晓奎指导的本科生几乎每年都有论文在学术期刊上发表,《感染与优生优育》正是学生集体成果的展示。

与学生相处时,郭晓奎注重营造融洽的师生关系,他提出,“教育的本意在于引导,而不是强制。”比如老师给中学生布置了听课文的家庭作业,他看上去是在听,实际手里握着鼠标在上网,只是应付,根本收不到什么效果。有一个班的学生开始进行微生物与人类健康方面的专题探讨,却没热情继续深入下去,郭晓奎便不再强求。另一个班的五六名学生,上完“病原生物学”的课已经一年多了,依然在他的指导下进行超级细菌方面的研究。郭晓奎认为,教学要尽量顺应学生的意愿,潜移默化的引导比“我是为了你们”的强制和说教更为有效。

郭晓奎用在教学上的个人精力多达80%,远远超过科研。尽管如此,他的科学研究同样成就不凡,32岁就破格晋升教授的他获得了多项科技成果奖,关于钩端螺旋体和益生菌安全性的研究处于国际领先地位。他荣获国家级教学名师等荣誉称号,担任国家级精品课程“医学微生物学”负责人、国家规划教材《病原生物学》和《病原生物学纲要(双语版)》的主编,可谓教学科研双丰收。

(发表于2012年4月2日《中国教育报》

第6版。转载:凤凰网)

|