|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

归来,日月楼 ( 返回 )

这是一则迟来的却是令人快慰的消息:日月楼回归丰家了。1954年到1975年,丰子恺居住在长乐村日月楼,度过了晚年的岁月,这也是与他相伴最久的寓所。起初一家人住整幢房子,“文革”中被勒令紧缩,1978年,丰夫人和幼女丰一吟等调房搬出。不少有识之士呼吁,保护日月楼并辟为纪念馆,延续丰子恺的文脉气息。在上海卢湾区政府的积极协助下,丰家出资置换了丰子恺旧居,恢复原貌,陈列展示丰子恺生平介绍、艺术作品和有关研究材料,并免费接待参观者。此举不仅为广大丰子恺 追随者爱好者提供了怀思交流的场所,还开创了“民办公助”保护名人旧居的新模式,可谓善莫大焉。 星期天下午,丰子恺故居开放次日,我乘兴前往参观。骑车穿行在大街小巷,不禁想起往昔上海的种种传奇。看似寻常的一条路,或许毛泽东曾经走过,鲁迅曾经走过,巴金曾经走过。代代前辈人留下的足迹散落四方,他们的故事构成了宏大历史的细密册页,也让上海更成其为上海,充实了这座城市的内涵。自然,丰子恺也是值得浓墨书写的一笔。他的旧居位于陕西南路39弄(长乐村)93号,如今赎回的是二层和三层,一楼几十平方米依然住着三户人家。也正是因为这个缘故,丰子恺旧居还不能正大光明地挂牌,仅在弄堂外挂着简单的指示图板。 底层楼道里堆满了杂物,仅容两人并行;沿木扶梯走上二楼,别是一片开阔的天地。大房间里有丰子恺生平事迹展,有他在不同时期出版的文学、译作书籍,以及他的绘画的复制品。阳台凸出的地方装了三面玻璃窗,加上天窗透亮,置身其中可观日月,所以丰子恺叫它日月楼。论面积这里约略只有十平方米,而且形状很不规则,然而就像古人说的“斯是陋室,唯吾德馨”,在丰子恺品格性情的熏染下,变得韵致古雅,诗意浓郁。叫人倍感欣喜的是,灯口还是那个灯口,一扇门依然保持原样;书桌也是当年用过的,之前存放在浙江桐乡石门湾缘缘堂,现在物归其位。借助社会各界的协助,丰子恺旧居得到了完善的修复,铝合金门窗被拆除了,换成往日风格的铁框门和木质窗。布置陈设非常俭朴,却有一种特别属于丰子恺的疏朗淡雅风格,笑貌犹存,音容宛在。 说不上是因为一册薄薄的翻印开明书店版《缘缘堂随笔》,还是因为初中语文课本里的文章《爆炒米花》与《送考》,丰子恺的散文给我留下了强烈的触动。阅读中会感到松散清淡,回味起来却余韵悠长。多年之后我读研究生,导师夏中义教授问我对哪位作家印象最深、最有好感,我回答说丰子恺。他认为,写论文不是机械的技术性工作,研究者与研究对象之间的心灵感应非常重要,得把感情投入其中。如此一来,丰子恺成了我毕业论文的题目。两年里 相近相随,我对丰子恺的兴趣有增无减,喜欢之外更多了几分敬服。论文很是粗陋,归结起来就两句话:冲淡的散文风格,劲健的人生根底。“文革”期间,丰子恺被当成“反动学术权威”,还是上海市级的十大批斗对象之一,受到了严酷迫害。在这样的艰难环境中,他凌晨时分偷偷写《缘缘堂续笔》,清早起来作《护生画六集》,为后世留下了宝贵的艺术财富,人格也因此而得到提振和升华。陪伴在丰子恺身边的,就是这张书桌,就是这盏灯。睹物思人,日月楼怎能不叫观者感慨万千! 在旧居二楼、三楼开放的同时,上海卢湾区丰子恺研究会也宣告成立,丰一吟出任会长。家属们为弘扬丰子恺的事业和精神而东奔西走,尽心尽责。丰子恺幼孙丰羽在香港发展,这次他为置换房屋出资不菲。在上海的家属们轮流看护旧居,每周四天接待参观者。我到日月楼时,丰一吟刚刚离开,丰子恺外孙宋雪君在值守。见到游客到来,他热情地打招呼,陪同参观 并详细讲解。宋雪君开始担心丰子恺故居成为被人遗忘的角落,少有观众,但几天来参观踊跃的状况让他感到非常欣慰。他希望更多观众走进丰子恺旧居,落落脚,散散心。接下来家属们最期待的是 ,把一楼也置换回来,让旧居完整回到丰家,向人们充分展示日月楼的风采。 已经过了约定的参观结束时间,两个人仍对窗长聊,情郁意浓。从长乐村口向回望,我不禁想到丰子恺灯下伏案为文作画的情景。“昼夜作息映天光,疏文淡画耐思量。星河界里星河转,日月楼中日月长。”花半个下午出来走一圈,不期收获如此丰盈。这是灵魂对话的时刻,也是内心安宁的时刻。丰子恺,这位的 诚朴伟健的艺术家,又一次带给我无尽的愉悦和感动。

2010-3-26

(发表于2010年4月19日《上海交大报》第四版 ,署名若何。责任编辑:杜欣)

【附注】 丰子恺旧居于2010年3月20日起对外免费试开放(目前暂开放二、三层)。 开放时间:每周二、四、六、日 10:00~16:30 地址:上海市陕西南路39弄93号。在淮海中路北侧,新乐路口。

【链接】《冲淡:丰子恺散文诗学》 | 丰子恺研究会网站转载

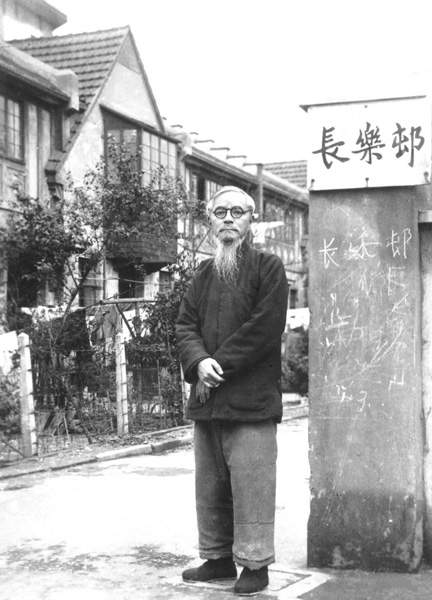

丰子恺在长乐村(后方阳台凸出者为日月楼)。图/丰子恺研究会 |