|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

为平庸而心痛 ( 返回 )

一位朋友向我推荐影片《颐和园》,说:“既然你喜欢贾樟柯,也一定会喜欢娄烨。”我对娄烨并不陌生,看过他的《苏州河》,而且是两遍。摇晃的画面,低徊的音乐,加上迷离的故事,很有劲道;周迅一个人分饰两角,表演尤其可圈可点。回到办公室之后我问小丑哪里可以搞到《颐和园》,他惊奇地说:“我不是向你推荐过了吗?相当不错。我这里有,改天你拿去看就是了。” 影片节奏缓慢,黑暗里的喘息很让人迷醉,音乐和画面也配合得恰到好处。在半晕眩的状态里,我好像超脱了现实,回到群情激昂的80年代,然后随主人公一路走过来,进入新世纪。总共140分钟,看完了,很心痛。 影片不是以讲故事取胜的,它更多流露出了一种情绪,喧嚣的,骚动的,迷惘的,茫然的。大学校园里的他们是那样的不安分,读诗,跳舞,上街,释放青春期的无限能量。学潮到来时,他们高声放歌,至刚的《团结就是力量》与至柔的《让我们荡起双桨》组成一曲宏大的交响乐。余虹渴望爱,渴望被爱,肆意放纵着身体和精神。《颐和园》提供了一种生活式样,说不上有多么美好,说不上有多么糟糕,不过打着清晰的时代烙印,可以供不同年龄的人们拿来对照。 当他们举着标语喊着口号涌向北京街头的时候,我还是一名热衷于单腿角力游戏的三年级小学生,我们从电视上看到解放军被吊在桥上的镜头,不知道“绝食”是什么意思;当礼花在香港上空彻夜绽放的时候,我在忙着复习迎考,只是在吃早饭时从广播里听到关于回归的消息。中学时代我把汪国真、琼瑶、金庸视为天外来客,学校附近的录像厅每天都轰然作响而我却不曾走进去(所以也不认识小马哥),心中怀着朦胧的好感却不曾向开口约女生去吃饭去散步——因为校领导班主任都再三强调:要以学业为重。大学里想去抗议美国飞机轰炸中国驻南联盟大使馆,结果连闵行校区的校门都没走出去,回想起来不免觉得窝囊。 中规中矩,无波无澜,青春的日子平平淡淡就过去了。 余虹他们的生活里有苦恼也有悲伤,大胆地追求过,勇敢地爱过,在生活的底板上留下属于自己的一抹亮色。相比之下,自己的青春年代多么平庸乏味,《颐和园》里呈现出的青春躁动让我难以心安理得。这是一部叫人沮丧的电影,不是因为它拍得不好,而是因为它太好,太真实,映出了自己所处年代的不完美。哪怕打一架也好,更别说来一场不顾一切的爱。 小丑说,我们是生于70年代末80年代初、读着“一群大雁往南飞”、《白杨礼赞》和《雨中登泰山》长大的人,缺少此前一代人的理想主义情怀,也缺少此后一代人的叛逆和激情。很多人骨子里都有 打破常规的思想因子,却在环境的熏染之下变得循规蹈矩,比如我。生活总是青睐那些有个性有闯劲的探索者,平庸注定了要被历史所遗忘。逝去的一切再也不能改变,面对曾经平庸的残酷现实,除了心痛,还能怎么样呢?

2008-03-30

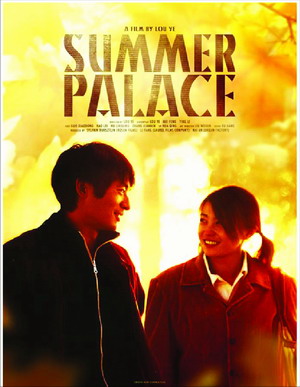

《颐和园》海报

|