|

我的小屋 我的简介 我的爱好 我的文章 我的摄影 我的印章 我的音乐 友情链接 与我联系

他们的生活与我有关 ——电影《二十四城记》观后 ( 返回 )

身穿蓝制服的工人齐声高唱《歌唱祖国》,电影这样开始了,一下把观众拉回若干年前的场景:计划经济的体制,管理严格的军工厂,慷慨激昂的工人。导演贾樟柯要讲述他们的故事。从沈阳到成都,历经半个世纪的时间跨越,420厂的三代人在历史的变迁中自豪,伤感,消退,抗争,过日子。《二十四城记》采用了活页叠加式的结构,老少九个人讲完各自的故事,影片随而结束。 《二十四城记》有种纪录片的风格,以访谈为基本形式,不搞笑,隐藏了起承转合,因为含蓄而具有了沉静的力量。它以点代面,在私密的谈话中深入工人内心,梳理他们平时没空去想或者不愿碰触的东西。对老一辈而言,访谈来得郑重其事,这种梳理对个人是一种宏大的回望,带着几分为此前大半生作总结评价的意思。年轻一代则轻松表达他们对这座工厂的感受,以及对未来的期待,来得随意而淡然,访谈本身只是生活里的小小插曲。这种对照是时代变化的缩影,承接着1958年的工厂发端,启迪着具有无限可能性的未来。不同层面的观众可以从一人或整体的谈话中得到某种感染,反观自身,获得对生命的新的认识。 叫人敬服的是贾樟柯走进420工厂的姿态和他为倾听、呈现工人们的心语所作的努力。这不仅包括影片《二十四城记》,还有《中国工人访谈录》一书,它们是贾樟柯历经多年努力生下的双黄蛋。虽然他早在2000年前后就有了表现国营工厂及工人处境的念头,剧本和资金都已到位,但因为没有表达出真正想说的东西,他把这个题材放下了。直到2006年底,贾樟柯听说了420工厂的故事,重新进入状态,前往实地采访。他前后和上百位工人展开对话,并用摄像机作了同步记录。贾樟柯4月17日在交大演讲“聆听沉默工人的记忆”,他说拍摄《二十四城记》不是职业上的选择,而是情感上的选择,当他进入到厂区,看远处城市日新月异,而一批工人就牺牲掉了,有很大的忧伤感。这份触动来自他对工人生活的体认,觉得他们的生活和自己有关,想把这份情感的连接表达出来,让更多人知道。如果说观众认可、喜爱这部影片,那很可能因为他们看到了别样的生活,不是在动物园隔着围栏看老虎那样是纯粹的旁观,而觉得自己和他们存在某种相像、某种联系,他们的生活与我有关,大家都是一体的。贾樟柯带着敬畏去面对这些个人记忆、历史经验,体现了一位艺术家的社会责任感和悲悯情怀,值得敬仰和礼赞。 回到影片本身。《二十四城记》用了纪录片的式样,看上去是纪实的访谈,实际上其中五段为访谈实录,而另四段为演员的表演,所以有人说它是一部“伪纪录片”。这种说法不无道理。从访谈中蕴蓄的能量来说,公交车上的侯丽君不比拿吊瓶上街的郝大丽(吕丽萍饰)单薄,主持人赵刚的故事也不比“80后”女孩苏娜(赵涛饰)的叙说来得逊色。依靠群众演员就能完成的事情(或许,这样可以使《二十四城记》成为名副其实的纪录片,满足一部分观众的精神洁癖),为什么还要专业演员加入呢?或许里面有让故事更加凝炼、更富代表性的考虑,也一定包含着票房号召力的影子。如果完全摒除了知名演员的加入,影片艺术性可能更足了,商业性怎么保证?没多少人看的电影能够达到导演和投资人的意图吗? 贾樟柯说,他在电影里引入了四个比较有名的演员,让观众一看就知道这是表演,不是真实的发生。个人认为他这话没什么道理,大可不必。以我粗浅的观影经历,只认得陈冲和赵涛,他们四个人的表演都严丝合缝,简直像真的420厂工人一样——能够认全四位演员的观众有多少?对国外观众而言,想必是没多大区分的,就认为这是一部纪录片。其实,贾樟柯完全可以光明正大一点,认定了为时代存真的初衷,不必纠缠于观众是不是认得出演员这样的细节问题。纪录片里也会包含导演的编排设想,可为佐证的是摄影,照片上雷锋在8月穿着棉袄去为人民公社捐款,似真而实假;而像谢晋80年代导演的影片《天云山传奇》《牧马人》,虽为虚构,同样如标本一般保留了时代的风貌,具有丰沛的感染力。许多年后,就算观众把九段故事都当作“表演”又何妨?失真的是讲述者的个人身份,存留下来的是影片对现实的精神契合与艺术再现。 电影是艺术与商业相平衡的艺术,它一方面要追求有内涵,打动人心,一方面要追求最大范围的传播。我觉得,对一位有所担当的导演基于艺术和市场的探索尝试,观众不妨宽容以待。

2009-4-28

(发表于2009年9月28日《上海交大报》第四版,署名有误。责任编辑:杜欣)

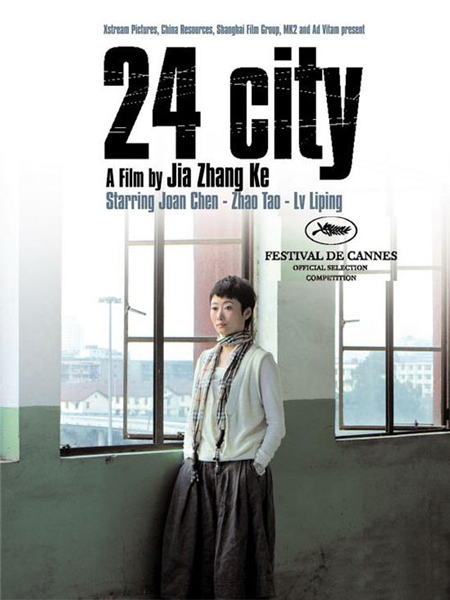

《二十四城记》海报 |